“一群地道的农民,他们白天下地劳动,晚上挑灯看书学习,看到生动的细节和感人的情节,总爱写点心得体会或评论。到了逢场天,他们就到镇上一家茶馆里切磋交流……”近日,德阳中江仓山文学社成立二十周年座谈会在仓山镇举行,文学社创始人、年过七旬的邓天有回忆起2005年的那个夏天,仍然难掩激动的心情。

一群“泥巴脚杆”的文学梦

仓山镇位于中江县的最南端,德阳、遂宁、资阳三市交界,在大多数城市人的眼里,是一个山坳坳里的偏远乡镇。然而,就是在这里,二十年前,一群从未走出大山、只有小学或初中文化的农民,在心里种下了一个作家梦。

2005年夏天,仓山镇宝塔村农民邓天有和几个同乡,因为同样爱好写作走到了一起,每到逢场天,他们就把自己写好的稿子带到茶馆里交流,取长补短以求进步。镇上的人都觉得稀奇,有的还送上几句冷言冷语,说农民是“泥巴脚杆大老粗”,想当笔杆子是癞蛤蟆想吃天鹅肉。但他们丝毫不在意,心里想的是但丁的名言:“走自己的路,让别人去说吧!”

不久后,这群人开始有了发表在《中江科技报》和《中江宣传》上的“豆腐块”,乡亲们戏言,仓山镇出了一群“土笔杆子”。在镇党委政府的支持下,中江仓山文学社正式成立。邓天有任社长,每月30日在镇上举行文学创作交流活动。没有场地,他们就在镇上的几十家饭店“打游击”;没有经费,他们就实行AA制。文学社搞得风生水起,不仅有更多仓山人加入,其中包括仓山高中的退休语文教师成玄舟,还吸引了联合、太安、冯店、广福等周边乡镇的文学爱好者。大家农忙抓种地,农闲抓创作,时有短小文章被《四川农村日报》《德阳日报》和中江县的文学刊物《菊花石》采用发表,看到自己的文字变成了铅字,心里便乐开了花。

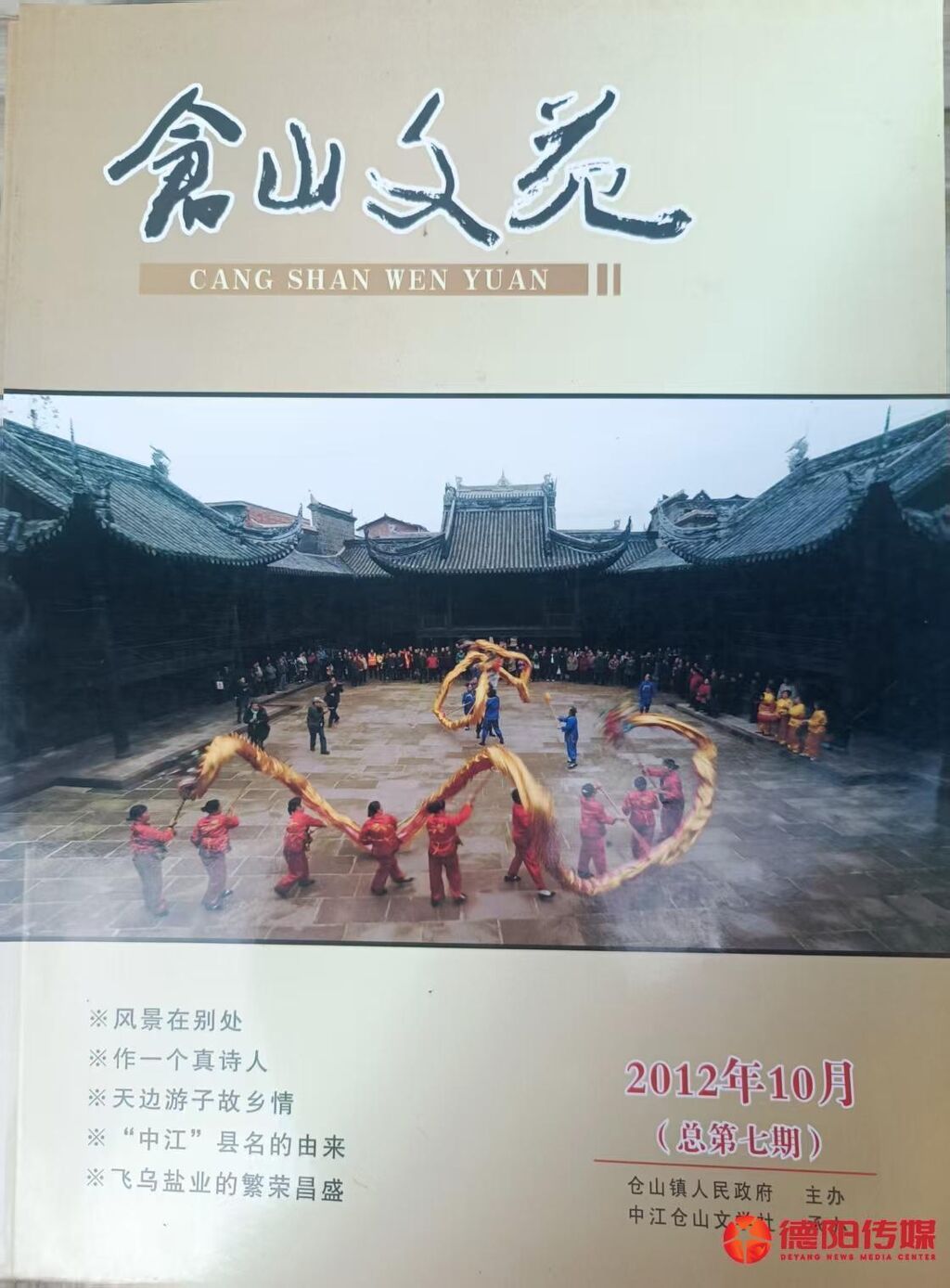

在获得当地党委政府许可后,社员们又成立了编辑部,自掏腰包购买办公用品,将邓天有的农家小屋作为临时办公室。经过数月奔忙,2006年10月,一本稚嫩的、带着泥土味的社刊《仓山文苑》面世,内容以文学社成员们所创作的诗歌、小说,以及展现仓山镇人物风采、企业风采的纪实作品为主。德阳市作协、中江县委宣传部、县文联、县作协等部门领导看了后纷纷点赞:“点仓山美景,写锦绣文章!”“《仓山文苑》是仓山镇,乃至中江县的一块文化阵地……”一直到2012年,《仓山文苑》连续刊印了7期,有力促进了仓山镇文化事业的发展。

五年“熬”出30多万字的长篇小说

为什么要写作?邓天有说,为了让更多人了解仓山的历史文化,为了把仓山人的故事讲给外面的人、讲给子孙后代听。

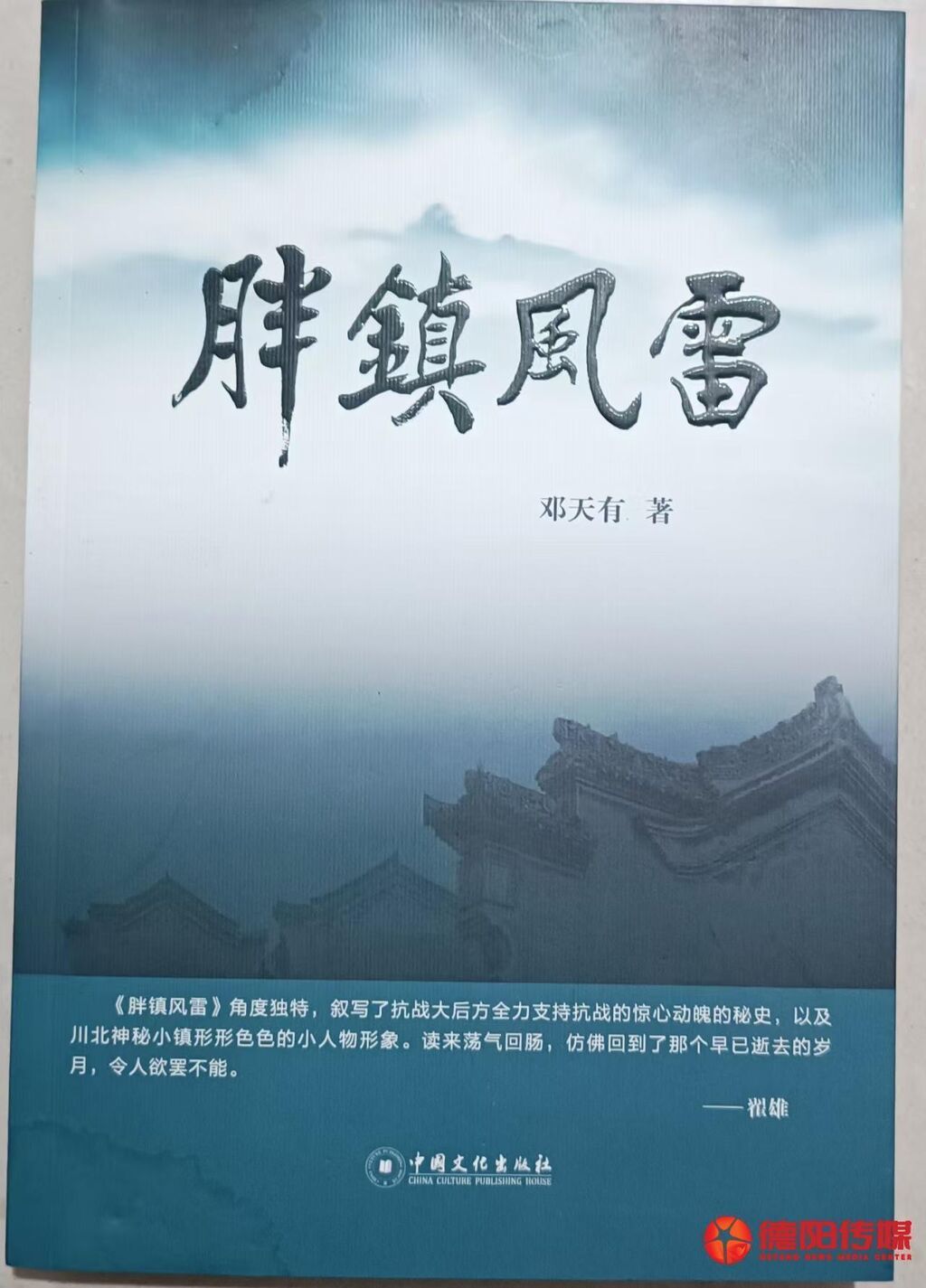

2014年,邓天有立志以抗战时期仓山镇地下党员甘昌正为主要人物原型,用长篇小说的艺术形式,讲述当地老人们口口相传的抗战时期大后方的故事,描绘一座川中小镇在支前抗战的艰难岁月里,一群普通人的鲜活人生。在简陋的农房里,他开始了一段艰辛而漫长的爬格子历程。

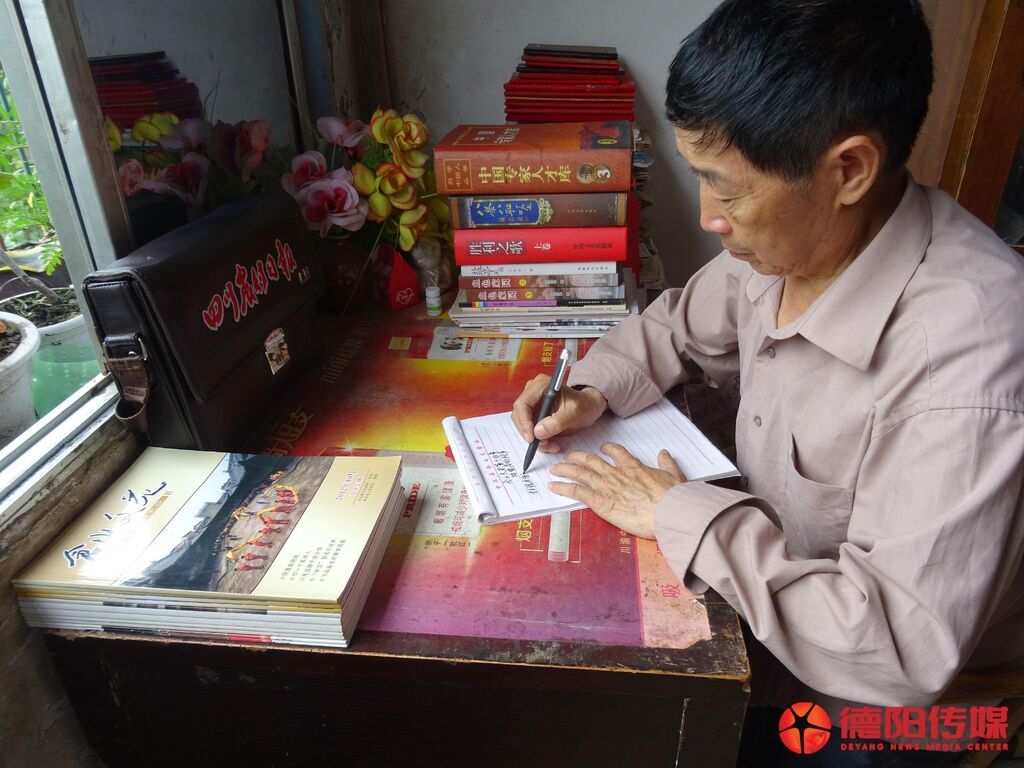

没有电脑,没有网络,只有一张旧木桌,一把竹椅,一盏台灯,一支钢笔,一本字典,加上顽强的毅力,邓天有熬过五个春夏秋冬,写完10多个稿笺本(两年多后改用电脑手写板),一部30多万字的长篇小说《胖镇风雷》终于打磨成形。五年里,他几乎足不出户,每天一坐就是几个小时,腰酸手疼不说,屁股上都坐起了疤。为了克服疼痛,他找来四节木条,钉成一个椅子大小的木框,再买来几根摩托车上捆货用的橡皮带编织在木框上,垫在椅子上后再坐上去,“感觉就软绵绵的了。”他幽默地称其为“土沙发”,帮助自己完成长篇小说立下了汗马功劳。

书稿完成后,很多人为邓天有历经五年艰辛、不懈追梦的精神而感动。在德阳市作协及部分社会爱心人士的支持帮扶下,2020年1月,《胖镇风雷》由中国文化出版社公开出版,首印2000册。四川省作协会员、著名小说家张宗政读后评价道:“不是嚣尘之作,有道义且耐读,读一个小镇贫民的日子,读码头林立的觥觞交错,读缙绅的工于心计,读仓山大乐的鼔浪钹风……”2021年,该书入围建党百年德阳市优秀文学作品展演,还被四川传媒学院、四川职业技术学院、绵阳师范学院图书馆收藏。

邓天有的长篇小说写成了,但也付出了不小的代价:写作耽误了几年时间,为小说的出版前后又花掉上万元,日子越过越紧巴,周围人都笑他傻,但他不以为然,他觉得自己也是在“脱贫致富”——从精神和文化层面上而言,圆了作家梦,这是一生中最美好的事,他无怨无悔。

通过写作实现新的人生价值

仓山文学社在没有活动场地,没有经济来源的情况下,为何能团结一群人,坚持二十年之久?

来自联合镇、今年已85岁的社员罗玉琼加入仓山文学社已有十多年了,她在座谈会上谈了自己的体会,“参加文学社比打麻将好,不输钱也不会和人产生矛盾。还认识了一些老师,学到了不少写作知识。所以十多年来,不管刮风下雨,我都坚持参加活动。”这些年,罗玉琼不仅自己写点东西,还能为联合镇的文艺活动撰写方言诗、快板、群口相声等。通过文学社,她实现了新的人生价值。

写出了长篇小说的社长邓天有,不仅是这群人的“领头羊”,也是每次活动的有力组织者。仓山文学社共30多名成员,二十年来坚持每月或每季度举办文学交流活动,每次参加人数都有十多个。他们,不仅仅满足于吃饱饭,而是心中始终怀着对“诗与远方”的渴求。

“仓山文学社的发展证明了,写作不是作家的专属,只要有决心有毅力,普通人也能实现作家梦!”当天的座谈会上,德阳市文联原二级调研员马联松勉励仓山文学社的成员们,把文学作为一种生活方式,细心观察社会生活,多读书多动笔,为传承仓山文脉、发展地方文化做出更大的贡献。

不可否认的是,从乡村“野蛮生长”起来的仓山文学社,未来依然面临着诸多困难,除了缺乏经费、场地外,成员普遍高龄化是更大的发展隐忧。“当年加入时大多五六十岁,现在都已是七八十岁了。年轻人要么外出打工,要么照顾家里或者要打麻将,对我们这个活动不感兴趣。”邓天有对此颇感无奈,但他也表示,只要他在一天,就会坚持把文学社办下去。今年,他们还准备与什邡马井农民创作组开展学习交流活动,以提高成员们的写作水平。

衷心希望,对仓山文学社而言,二十年不是终点,而是一个崭新的起点。毕竟,乡村的全面振兴,离不开乡村文化的赋能。

编辑:金艳

责任编辑:余凤

编审:喻佳

0