自贡融媒记者 张才/文 叶卫东/图

从老城新桥、文化宫、沙湾、竹棚子、檀木林到汇东新区……38年来,王禄明的书摊成了城市一道流动的风景,承载了一代人的记忆。在我国数字阅读用户规模已达6.7亿的当下,他和193个盐都“淘书人”共建了一个热闹的“旧书朋友圈”。

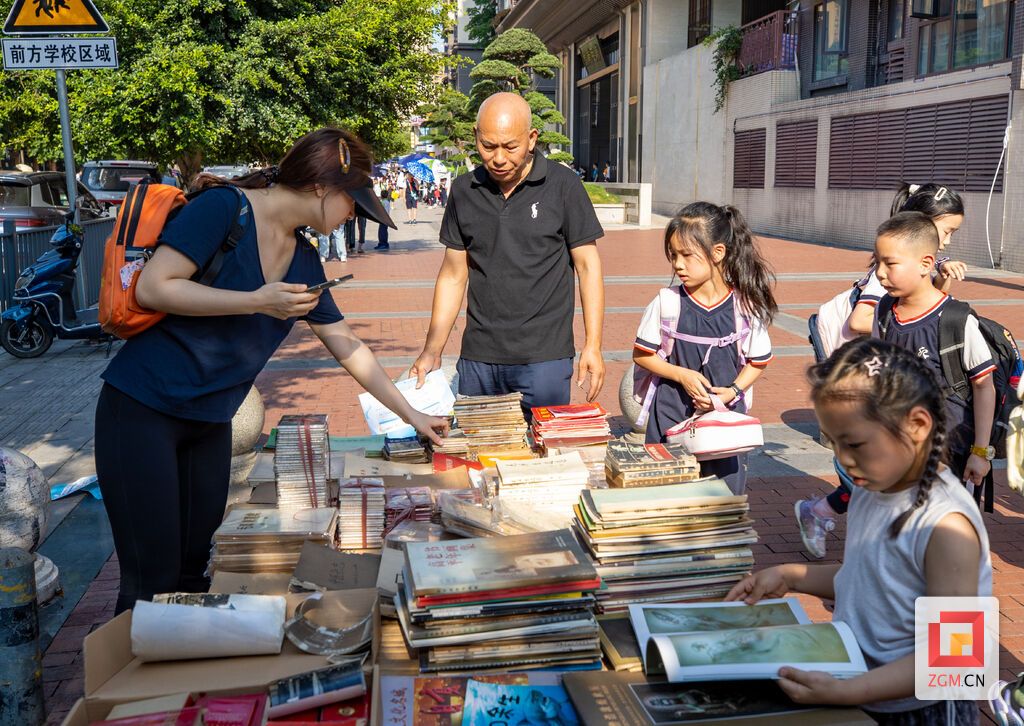

“学校快放暑假了,我也该换地方了。”6月下旬的一天,汇东某学校附近,王禄明赶在学生放学前支好摊位。经验告诉他:“先放学的(低年级学生)买零食多一些,高年级学生买书的可能性要大一点。”

书摊上摆放着自然、科学、社会、历史、文学类书籍以及各种期刊。其中仅《十万个为什么》就有多个不同年代的版本,此外还有如今已难得一见的各种小人书(即连环画)。记者留意到书籍普遍价格亲民:期刊低至1到2折,上世纪70年代出版的鲁迅文学作品每本不过5元,《故事会》更是低至2元左右。书摊上也有少量价格不菲之物,譬如民国时期的线装《三国志演义》就要价数百元。

“盘(同‘搬’)上盘下你也不嫌累,又赚不了几个钱……”面对妻子的抱怨,王禄明只是笑笑。除了刮风下雨,每天按时出摊已经成了他多年以来养成的习惯。

小时候别人用零花钱买糖,王禄明攒起来买小人书。

成年后,王禄明顶替父亲进了自流井盐厂下属的麻袋厂,成了一名缝边挡车工。但他奉行的“精神上的需求永远大于物质享受”始终没变,领到第一个月工资就找厂里开了一张证明,到百货公司“赊销”(分期付款)了一台当时最时髦的卡式录音机。

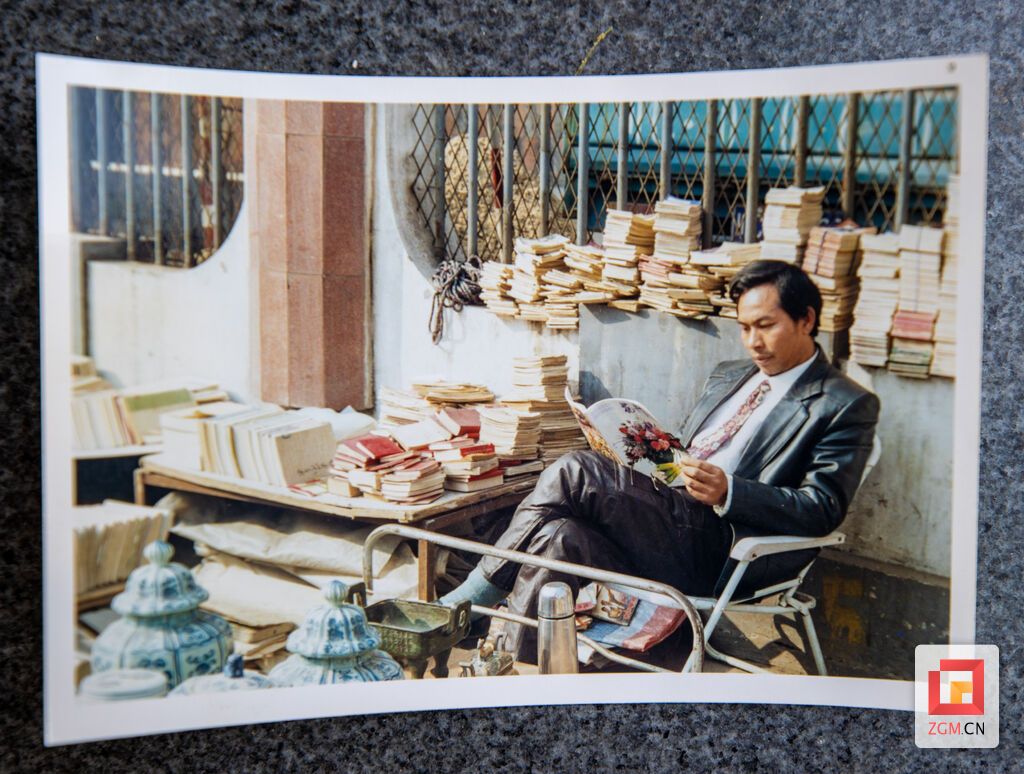

“那时候看书的人多,书自然好卖。”王禄明赶上了一个“知识爆炸”的时代,从1987年开始他利用工作之余摆摊卖书。上世纪90年代末,主要用于食盐包装的麻袋被(尼龙)编织袋全面替代,王禄明成了一名下岗工人,经营书摊由此从副业上升为主业。

白天走街串巷收书,晚上在街边摆摊卖书。王禄明称那些年自己靠小小书摊养活了一家人。如今他脑海里仍不时回想起这样的场景:自己拉着满满一架子车书,上坡时女儿弯着腰在后面帮忙推……

近年来,随着电子产品的兴起,王禄明书摊生意也大不如前,积累起来的书籍越来越多——位于文化路的“自流井古今书屋”里的书堆成了山,租用存放书籍的库房塞得满满当当,就连自己原来的房屋也陆续被书籍所“侵占”,王禄明本人不得不搬去女儿家居住。

“有人劝我(把这些书)干脆拉到废品收购站卖掉,但怎么舍得呀?”别人眼里的“废品”,在王禄明看来全部都是“宝”。

从近年收集到的废旧书籍中,王禄明陆陆续续发现不少有价值的老照片和文史资料,由此进入本地收藏行业,还加入了自贡市收藏家协会,在书籍、报刊、连环画以及票证收藏(尤其是自贡各时期的粮票)领域名声鹊起。

同时,王禄明并没有放弃在“旧书堆”中淘宝。他收集整理出来的成套《三国演义》连环画,目前市场价格超过了1000元;不同时期出版的本土书籍,存世少的同样价格不菲,在孔夫子旧书网上由陈茂君和陈礼德二人合著的《自贡盐帮菜》目前售价达到了258元;1982年由自贡市盐业系统烹调技术培训班编写的内部资料《菜肴烹调技术》一书标价1200元。

“外孙班上(图书角)我包圆了。”2019年,王禄明一次性向自贡市彩灯博物馆捐赠了包括历届自贡灯会门票在内的471件套藏品。2025年清明节前夕,自贡市收藏家协会向江姐故里红色教育基地捐赠了一批与江姐有关的珍贵文史资料,其中分量最重的藏品是由王禄明捐赠的、上世纪70年代上映的江姐电影拷贝(全套共12盒)。

“有人出高价我都没卖。”据了解,王禄明收藏这套电影拷贝已超过20年,期间不少藏家甚至外地博物馆向其求购均被婉拒。目前该电影拷贝全市仅此一套,在全省乃至全国都不多见。

从最开始摆摊的新桥,到后来的文化宫、沙湾、竹棚子、檀木林,再到现在经常摆摊的泰丰国际城、沿滩新城——王禄明和他的书摊沿着城市发展的轨迹,在盐都大地画出了一道弧线。

每次出摊前,王禄明会照例在“自流井古今书屋”微信群内发出当天的定位,并顺带捎上书友在群内预定的书籍。据悉,微信群内现在194名成员,他们有一个共同的称号“淘书人”,其中大多数和王禄明相识已超过十年。

“前几天一位南充来的书友挑了一批书,他自己带走了一部分,剩下的准备打包寄走。”关于卖书、买书,王禄明和书友之间有很多故事:从市川剧团退休的一位陈姓书友,专收不同版本的《茶花女》;住在方冲小区的一位老先生,在送给王禄明一整间屋子的藏书后,又花钱从书摊挑了几本自己喜爱的书籍;兜兜转转过了十多年,有书友在书摊上见到当年卖出的书籍,忍不住又买了回来。

“一座没有旧书摊的城市,是不完整的。”四川轻化工大学人文学院教师邱兴跃博士接受记者采访时表示,旧书交易的活跃程度体现了当地文化底蕴的厚度。据悉,上世纪90年代,还在自贡师专中文系就读的邱兴跃认识了在沙湾摆摊卖书的“王老板”,30多年来两人的书缘依然未断。现在,除了他自己经常找王禄明购书之外,还推荐他的学生们也来购书。“他这里经常有别处找不到的书、已经绝版的书。”邱兴跃说。

书本上的知识在时光里不断生长、发酵。当年流连王禄明书摊的“文学爱好者”成了今天的知名作家和诗人;一位经常在他手里购买“医书”的化工厂下岗工人,通过自学中医,如今开了一间诊所……

前段时间,王禄明在朋友圈转发了一篇文章《旧书的归宿并不是废品站,而是旧书网和旧书店》,文中这样描述旧书:“当电子屏幕将文字压成平面像素,旧书用泛黄纸页的触感、油墨分子在空气中舞蹈,如同时空的褶皱。”

“想当年,沙湾一带都是摆摊卖书的,去晚了还没得地方(摆)。”作为少数坚持至今的书摊摊主,王禄明也在思考“接班人”的问题。他曾不止一次动员当年帮自己推架子车的女儿利用业余时间守摊,但遭到了拒绝。

从上世纪90年代起,中国盐文化中心特聘研究员、自贡源远井盐藏品馆馆长杨源就常从王禄明书摊上淘文史资料,印象较深的是一套《自贡盐业契约档案选集》。杨源表示自己不少著作“都有老王一份功劳”,更让他感动的是自贡源远井盐藏品馆成立时,王禄明主动捐献了一批珍贵藏品,分文未取。

“旧书摊是一个变废为宝的地方!”杨源至今仍然保留逛旧书摊的习惯,他表示很多珍贵史料是王禄明和其他摊主从别人搬家丢弃的“垃圾”中、从偏远的废品收购站里、从进厂化成纸浆前抢救回来的,他们在传承城市历史文化上的作用值得被重视。

编辑:余耀

责任编辑:陈继东

编审:吴山冠

0