2025年已经过半了,你的带薪年休假休了吗?

近期,我国立法出台政策措施加强对灵活就业和新就业形态劳动者的权益保障;中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》,也明确提出要依法保障劳动者休息休假权益。

然而在实践中,劳动者因为就业形态的变化,遇到的权益保障问题也更加多样:年假跨年“过期作废”合法吗?节假日线上加班,如何支付加班费?一些企业把劳动者伪装成“钟点工”来干全日制的活儿,应该怎么办?针对不断上新的新职业、新工种,如何让劳动者的基本权益保障更完善?通过具体案例一起来看看。

公司说年假跨年“过期作废”合法吗?

带薪年休假,是劳动法赋予劳动者的一项法定权利。然而在具体使用的时候,一些用人单位规定年假不能跨年、过期要作废,这样的规定合法吗?我们来看北京法院判决的一起案例。

吕某是北京一家节能环保公司的员工,依据其工作年限,2020年开始他应享受每年10天的年假,但他在2020年仅休了4天年假,2021年未休年假,2022年8月从公司离职后,他向法院提起诉讼,要求公司支付他工作期间的未休年假工资。

公司辩称,该公司的考勤及休假管理制度规定,不跨年安排年假,员工当年未休完的年假跨年作废,吕某未休的年假应视为其自动放弃。那么,这样的规定是否合法呢?

北京市海淀区人民法院法官 刘晓:经法院审理认为,虽然环保公司的规章制度规定年假不跨年安排,过期作废,但是该条规章制度实际上违反了《职工带薪年休假条例》的强制性规定,免除了用人单位的法定义务,排除了劳动者的权利,因此是无效的。

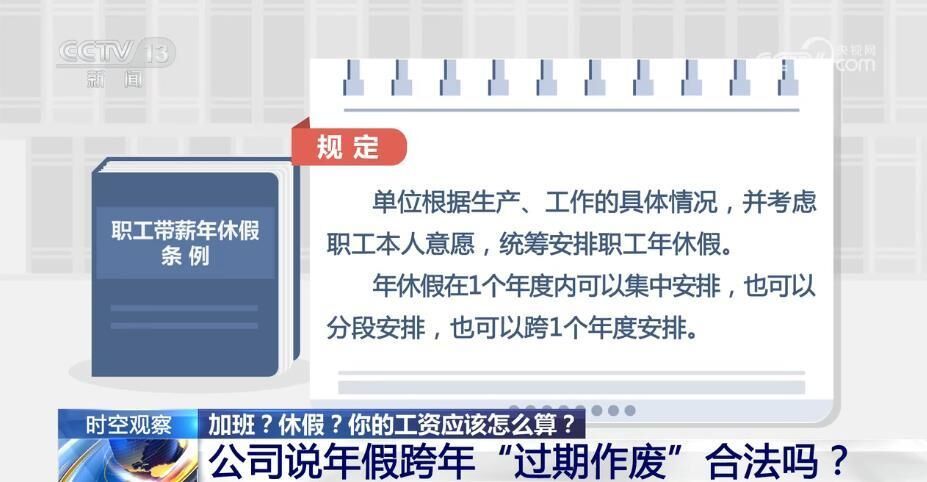

我国《职工带薪年休假条例》规定:

单位根据生产、工作的具体情况,并考虑职工本人意愿,统筹安排职工年休假。

年休假在1个年度内可以集中安排,也可以分段安排,也可以跨1个年度安排。

法官解释,依照条例的规定,年假是可以跨一个年度休的,但不能跨两个年度。

《职工带薪年休假条例》第五条第三款规定:

单位确因工作需要不能安排职工休年休假的,经职工本人同意,可以不安排职工休年休假。

对职工应休未休的年休假天数,单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

北京市海淀区人民法院法官助理 李超强:这里规定的300%的年休假工资报酬是指除了需要向员工支付正常工作期间的工资报酬以外,还需要向员工支付日工资收入的两倍作为未休年假的补偿。

法院最后判决,公司支付吕某2020年和2021年的未休年假工资2.9万余元。宣判后,公司提起上诉,二审维持了原判,目前该判决已经生效。

节假日线上加班 加班费怎么算?

随着远程办公和灵活办公模式的普及,劳动者的办公地点早已不局限在传统的办公室,但如果线上办公严重占用了劳动者的休息日、节假日,用人单位是否需要支付加班工资呢?

董先生在北京一家管理公司担任招聘专员,他的日常工作就是负责做外卖、快递公司骑手的招聘和培训,由于每天都有骑手入职,所以公司指派他周末、节假日期间也要做招聘培训工作。

北京市第三中级人民法院立案庭副庭长 龚勇超:要求骑手理论学习时长不能低于4个小时,首先他需要联系技术部门给骑手一些理论课程,在学习期间他也盯着骑手,看他是不是完成了这项培训,因为中间可能还会存在一些卡顿、掉线的情况,他要及时联系技术部门去解决相关的问题。

后来董先生和公司产生纷争,离职后向法院提起诉讼,要求公司支付他工作日加班以及周末、节假日期间工作的加班费。对于董先生的主张用人公司并不认可,认为董先生的加班没有经过单位审批,因为双方劳动合同明确约定,加班是需要经过单位审批之后才能算加班的。

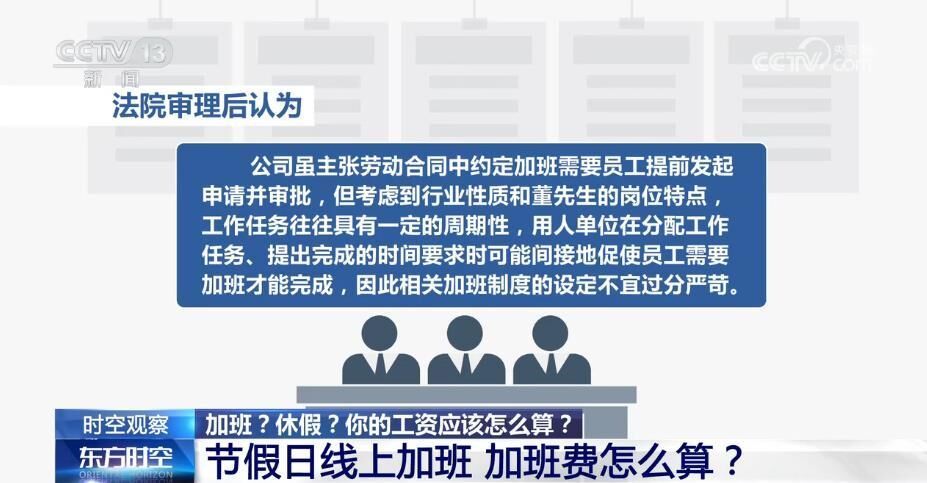

法院审理后认为,公司虽主张劳动合同中约定加班需要员工提前发起申请并审批,但考虑到行业性质和董先生的岗位特点,工作任务往往具有一定的周期性,用人单位在分配工作任务、提出完成的时间要求时可能间接地促使员工需要加班才能完成,因此相关加班制度的设定不宜过分严苛。

董先生提交的证据证明,其存在工作日较晚时间、休息日和法定节假日处理工作的实际情况,董先生确实牺牲了休息时间为公司提供了实质性劳动,理应获得相应劳动报酬。最终法院酌定判决用人单位向董先生支付加班费3万元。

北京市第三中级人民法院立案庭副庭长 龚勇超:用人单位可以依法行用工管理权,对劳动者的加班行为加以规范和管理,但是不应该制定过于严苛的加班审批制度,对于确实存在真实加班的劳动者,用人单位应当依法及时足额地向劳动者支付加班工资。

让“钟点工”干全日制的活 怎么办?

近年来,灵活用工和灵活就业日渐增多。一些用人单位为降低用人成本,对部分岗位采用非全日制用工,也是企业用工的一种正常方式。但是在实践中,一些企业却把劳动者伪装成“钟点工”来干全日制的活儿,遇到这种情况该怎么办?

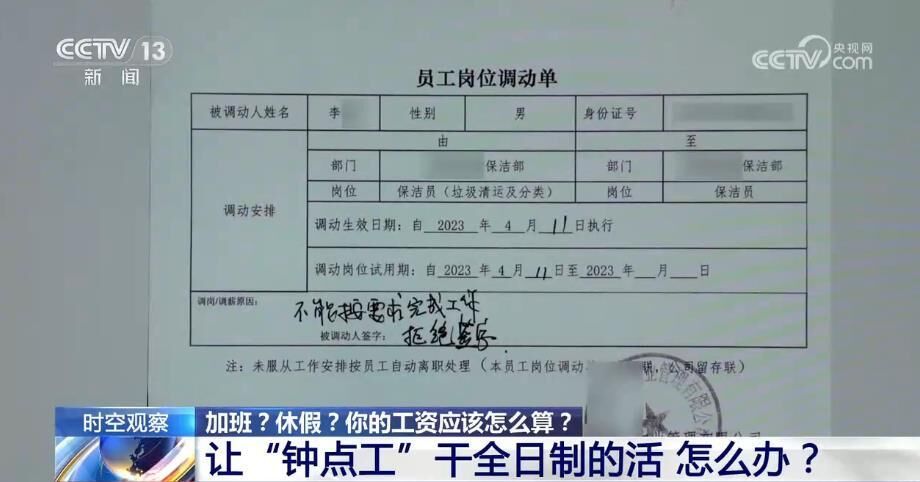

李某从2016年开始就在某小区物业公司从事保洁工作,签订的是全日制劳动合同,2019年,因小区物业公司变更,李某入职小区的新物业公司,从事的工作和以前一样,但新物业公司和他签订的劳动合同是非全日制用工,每天工作3小时,每周不超过24小时,工作职责是垃圾清运。

北京市第二中级人民法院法官 张玉贤:李某除了要做小区的垃圾清运工作之外,同时还负责小区的道路清扫,还要负责绿化带的垃圾捡拾,这是他工作内容方面,并不是公司所说的只负责垃圾清运。

李某的同事也证实,上午下午两次垃圾清运再加上日常保洁和小区内垃圾捡拾,李某的工作根本不可能3小时完成。工资单显示,2020年5月,北京实施生活垃圾强制分类后,由于工作量大增,李某的工资在2020年6月从2900余元调整到了5900多元。

2023年4月,由于岗位调动问题,李某和物业公司产生矛盾,物业公司以不服从工作安排为由将李某开除。李某不服,后起诉到法院,以未及时足额支付劳动报酬、未缴纳社会保险费等理由,要求物业公司支付解除劳动关系补偿金及相关工资。

法院经审理认为,物业公司虽主张与李某成立的是非全日制劳动关系,但根据查明事实,李某的实际工作时间超过法律规定的非全日制工作时间;工资的发放是以30日为发放周期,也与法律规定不相符。

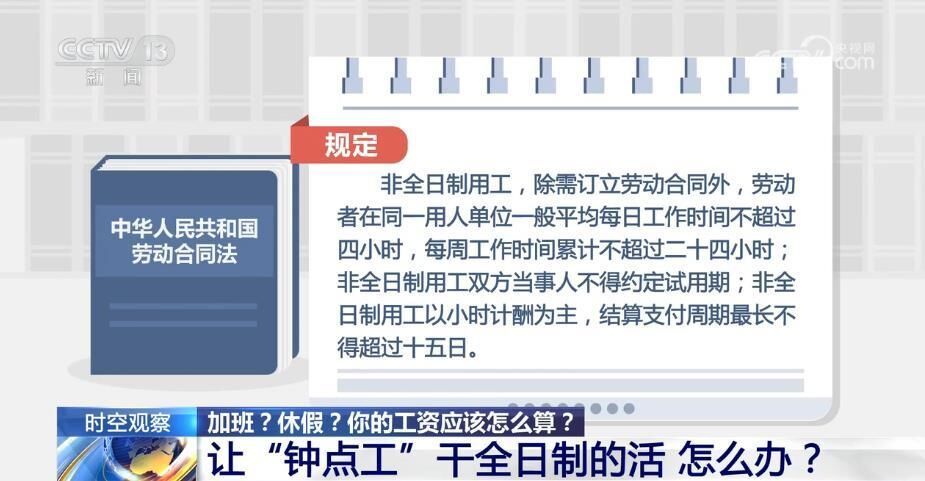

我国《劳动合同法》规定:

非全日制用工,除需订立劳动合同外,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时;

非全日制用工双方当事人不得约定试用期;非全日制用工以小时计酬为主,结算支付周期最长不得超过十五日。

法院最后认定,李某与公司存在全日制劳动关系。判决物业公司支付李某解除劳动关系补偿金4.2万元,支付工资和未休年假工资1.5万余元。

离职才敢维权?和谐劳动关系如何未雨绸缪?

面对当下灵活化、复杂化、多样化的用工形式,保障劳动者合法权益还存在不少难点痛点。一方面,劳动者对公平、公正的追求不断加强,另一方面,一些用人单位不规范行使用工自主权的情况时有发生:比如“早退一分钟被开除”、要求劳动者“秒回工作微信”等等。

而从刚才的案例中我们看到,多数劳动者是在离职之后,才敢拿起法律来维护自己的合法权益,那么,在职期间“权益受损”只能忍气吞声吗?保障劳动者权益,如何做到未雨绸缪?

法律问题专家 岳屾山:员工往往都是在离职以后才会来主张,这就有点像秋后算账。但实际上在劳动保障的这个议题之上,我们应该避免依赖这种秋后算账的模式。与其等到问题积累和矛盾激化到一定程度再去处理,还不如要求企业在日常的运营当中就要严格的遵守法律法规,为员工提供安全健康的工作环境,包括按时发放工资、缴纳社保等等,在源头上保证员工的基本权益。

相关的监管部门,要建立完善的信息收集和反馈的机制。及时发现并且纠正企业存在的这些劳动保障问题。对于企业,如果有员工在就职期间内提出一些保障要求,就认为这个员工可能是存在着这样的问题,那样的问题,去给员工穿小鞋等等这样的解决方式,这并不利于一个企业的健康发展。要让员工能够在和谐稳定的劳动环境当中去安心工作,从而实现自身的价值与企业发展的双赢局面。

职业不断上新 劳动者权益保障如何更完善?

就在上个月,人力资源社会保障部公布了拟新增的17个新职业和42个新工种。这些越来越多的新职业、新工种,不仅清晰映射产业变革的新趋势、社会发展的新需要,也为劳动者就业开辟新赛道。随着职业种类不断上新,针对不同群体,如何让劳动者的基本权益保障更完善?

法律问题专家 岳屾山:首先是要加快完善劳动法律法规的体系。尤其是要针对新工种的特点,去明确工作时间、劳动报酬、休息休假等方面的劳动基准,来为权益保障提供相应的法律依据。其次,劳动监察部门应该是将新职业新工种纳入到重点的监管范围,来严厉打击拖欠工资、超时违法加班等行为,提高企业的违法成本。同时,加大对于职业技能的培训力度,增强他在劳动关系当中的这些议价能力,从而在根本上保障他的权益。

还需要注意的是,在新职业新工种的发展的当下,保障劳动者权益与兼顾企业利益是同等重要的。政策的制定,还是要找准平衡点,只有在保障了劳动者基本权益的基础之上,兼顾到企业和行业的利益,才能够让新职业新工种的赛道行稳致远,实现多方共赢,从而推动经济持续繁荣。

编辑:余凤

责任编辑:陈翠

编审:韩钰

0