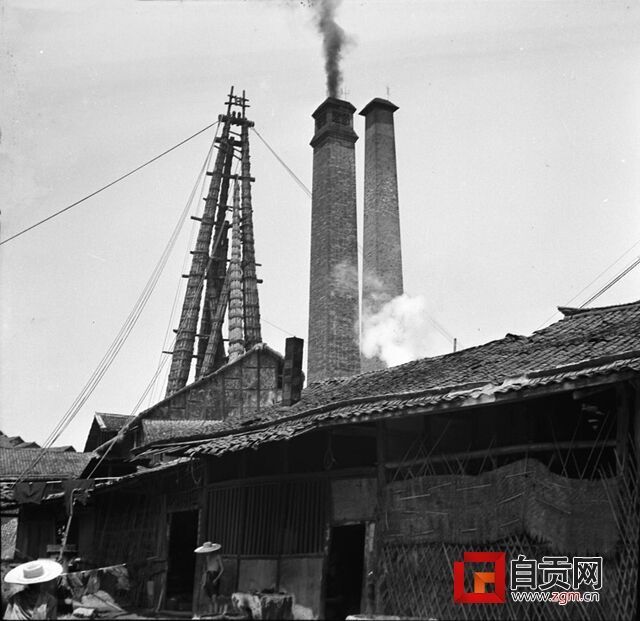

图片由孙明经先生于1938年拍摄

自贡网讯(记者 刘捷)在千年盐业历史长河中,自贡盐业也经历了数次起起落落,盛衰起伏,而这无一不和历代盐法休戚相关,特别是清咸同年间和民国时期,先后两次“川盐济楚”的历史机遇,使自贡盐业步入鼎盛。今天,我们就一起探访千年风尘中的“盐都”往事。

图片由孙明经先生于1938年拍摄

历经近两千载的

自贡盐业

自贡的盐业要追溯到近2000年前的东汉时期,据《华阳国志》记载,东汉章帝时期(公元75-88年),在今富顺、邓关地区,开凿成功一批盐井。其中一口位于今富顺县城西南,以其出盐最多,收获厚利,被命名为“富世盐井”。

南北朝时期,在今贡井地区又凿成了以“大公井”为代表的一批盐井。随着盐业的发展和经济的繁荣,到北周武帝时(公元561-578年),因富世盐井而置富世县,并在大公井所在地置公井镇。公井镇到唐武德元年(公元618年)改为公井县,因所产之盐曾经作为贡品上贡朝廷,所以“公井”逐渐演变为“贡井”。

唐贞观二十三年(公元649年),富世县因避太宗讳改名富义县。宋代升为富义监,后因避宋太宗讳,改为富顺监。元代曾升为富顺州,明代又降为富顺县,延至清代,建置未变。明嘉靖十八年至三十三年(公元1539-1554年),在距富顺县城西九十里的荣溪本滨(即今自流井地区),以自流井为代表的一批盐井开凿成功,逐渐取代了因淡水渗溢而坍塌的富义、邓井等原主要盐井而成为富顺县新的盐业生产中心。

清道光十五年(1835年),自贡的燊海井凿穿了厚厚的岩层,井底咸度很高的黑色卤水喷涌而出。燊海井此时的深度已达1001.42米,成为人类第一口超过千米的深井,后被载入世界科技史册。

这种钻井技术比西方早了800多年,为后来的石油工业开了一代先河,被誉为“世界近代石油钻探之父”——这是川盐带给世界的一个意外。

自贡市第一化工厂(1958年张家坝制盐化工厂)全景

第一次“川盐济楚”

奠定“千年盐都”美名

但是,自贡盐业并没有沿海盐业那样得天独厚的条件,这是由自贡的区位和资源条件所决定的。自贡地处四川南部,当时的交通十分不便,商业基础十分薄弱,但自贡又有丰富的地下盐卤和天然气资源,经过历代的发展,先后开凿出1.3万多口盐卤和天然气井,出产了大量的井盐。

自贡的盐商都是靠创办井盐实业发家,在当时的科技条件下,井盐业的经营从凿井取卤到盐的外销,都极富冒险性,生产经营的每一个环节既可能带来丰厚的利润,也潜伏着血本无归的危机,投资风险远高于沿海盐商。自贡盐业从一开始就受到资源和盐业专营体制的双重约束,他们的财富积聚必须依赖于更多地占有生产资料,更广泛地拓展销售市场,同样,更需要历史机遇。

1853年对于自贡盐业注定是一个不平常的年份,太平军攻陷了南京,两淮盐路断绝,食盐无法上运湖北、湖南,盐税更是无法征收。清朝咸丰皇帝紧缩着眉头,寝食难安。

当年5月,他着户部下了一纸文书:“川粤盐斤入楚,无论商民均许自行贩鬻……”就这样,多年以来的岸引疆界被打破,第一次“川盐济楚”由此拉开帷幕,自贡盐业也迎来了第一次辉煌。

清咸丰年间的“川盐济楚”给川盐以广阔的两湖市场,并同时赋予优厚政策。这是川盐首次打破传统销售疆域,进入广阔的长江中下游地区。曾任川康盐务管理局局长的曾仰丰在《自贡盐场简述及其展望》中考证:川盐济楚之后,自贡盐场大辟井灶,产量猛增,达到全川年产万吨居其半数的程度,自贡自此成为了名副其实的“盐都”。

历时26年的“川盐济楚”对川盐影响深远,这一时期,川盐向长江中下游广大地区的输送量达到80亿斤以上,鼎盛时期川盐占全国食盐销量的1/4,上缴朝廷各种课税约合白银六亿七千万两。

然而,整个川盐难逃衰败结局。太平天国运动平息后,长江下游水运重新开通,朝廷下旨,淮盐重新进入湖南湖北,占川盐销量近半数的楚岸失守。虽然第一次“川盐济楚”就此终结,但自贡盐业却得到了长足的发展,在此期间,自贡盐商年赚银500万两左右,年上交盐税170万两,占全川盐税收入的40%,自贡盐商的崛起为第二次“川盐济楚”打下了坚实而牢固的基础。

到清末,以自流井、贡井为中心的产盐区已是当时我国著名的手工工场,“自流井”盐都的盛名也已闻名全国,它的产盐量已占四川省总产量的六成,盐税占四川省总盐税的七成,“号称川省精华之地,富庶甲于蜀中”,成为川南的一大中心城市。

第二次“川盐济楚”

为抗战做出卓越贡献

1937年7月,抗日战争全面爆发,沿海一带相继沦陷。日本不仅控制了全部的海盐生产,而且切断了通往内地的盐运通道,试图通过“盐遮断”,造成全国大恐慌。

1938年春,国民政府下令川盐增产加运,济销楚鄂。中国盐业史上第二次“川盐济楚”也正式拉开了序幕,川盐生产因此获得一系列优惠政策、措施。自贡也于1939年9月1日设为四川省辖市。

整个抗战中,川盐成了支撑全国军供民食的主力,担起“天下盐,天下粮”重任。四川逐渐形成了民族复兴根据地,而自贡盐场又是四川最大的产盐特区,不仅要供应军需民食,而且还要给国家上交大量税收,其经济政治地位愈显重要。据当时四川省政府1937年初步统计:自贡人口城区约17万余人,连同当时自贡及周边的14个乡镇,人口总量达30万人。税收、地方牌照及其他各项收入约计164000余万元,占当时富顺县总收入的百分之十,其中盐税一项就有123000余元,超出富荣两县税收总额5倍以上,形成了全国巨大的经济特区。

日本的“盐遮断”阴谋很快破产,日军于是对四川盐业基地进行狂轰乱炸。1939年10月10日,日军27架零式轰炸机对自贡进行“双十无差别轰炸”,投掷炸弹和燃烧弹共113枚,炸死101人,炸伤125人,炸毁房屋185间。1941年开始,日军又对自贡和其他产盐区实施持续两年的“盐遮断”轰炸。

抗战8年,自贡盐业却一直生产不辍,食盐产量由全国总产量的7.9%上升为1945年的34.7%,为国统区1/3的人口提供了充足的食盐保障;8年上缴盐税206318万元,占全川盐税收入的80%,为前线提供了巨额军费开支。

奋发图强

成为盐化工基地

1945年抗战胜利后,国民政府颁布命令,淮盐重新进入两湖地区,川盐退回原先的运销区,川盐的“黄金时代”再次终结。1948年,国名政府发布“扶淮抑川”政策,宣布即日起停止官收;而运商又不愿购盐,井灶收入来源枯竭。这对当时面对严重通货膨胀的盐商们来说,无疑是伤口上撒盐,所有四川盐商几乎都走到了破产边缘。

如果不是1949年12月自贡解放、市场恢复,这群盐商就会黯然退出历史舞台。

新中国将盐税作为一个单独的税种,在全国范围内征收,并确立产销分管的基本原则,盐业生产环节实行公私合营。

1958年至1960年,通过三年化工城建设和后续三年的产业调整,自贡化工生产逐步发展成为独立的化学工业行业,成为了盐化工基地。

1966年5月文化大革命开始,在10年文化大革命期间,自贡市化学工业在艰难曲折中前进,生产时断时续,基本建设工程进展缓慢。1978年党的十一届三中全会后,全党工作着重点转移到以经济建设为中心的轨道上来,自贡化学工业进入稳定、持续发展的新时期。随着技术改造、科技进步,化工生产不断出现新局面,化工产品品种增多、质量提高、产量翻番、产值增加,利润、税收增长、经济效益逐步提高。1990年,全市化工企事业单位110个,化工产值达到88421.48万元,实现利税10097.4万元,在自贡市工业行业中,化工产值和利润均居首位。

在经历了1989年到1999年这10年的经济衰败后,2000年以来,自贡盐业得到恢复和长足的发展,但盐业体制依旧是制约盐业做大做强的最大“瓶颈”,专营制度下产、运、销分离,行业利润大多集中在盐业公司和流通环节中,生产环节利润微薄,影响到产业链的均衡协调发展,这对制盐企业的做强做大形成了重重障碍。

如今,随着公私合营改造以及盐业生产的现代化,机械采盐早已彻底取代手工采盐。盐都大地上曾经密如森林的井架和天车也逐渐淡出人们的视野。回望“千年盐都”的历史,井盐的兴衰始终贯穿其中,自贡曾因盐而兴,也曾因盐而衰。然而,无论兴与衰,成与败,盐业总会让盐都儿女深深地感到骄傲和自豪。

编辑:微笑怕怕

0