善后桥

济元桥

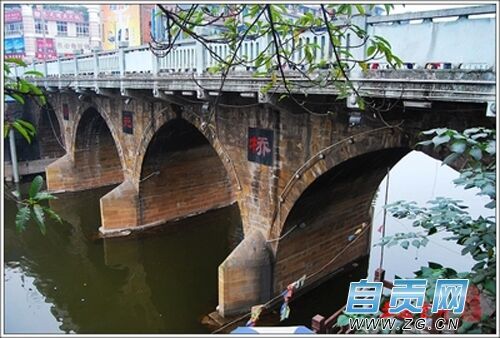

平康桥

自贡是个多桥的城市。自清康熙三十五年(1696年)开始疏浚旭水河、盐井河河道,修建堰闸以来,逐渐形成了以釜溪河为主线的盐运水道。这条盐运水道成为了自贡井盐由船载运往川、滇、黔、湘、鄂的水运航道。这条以梯级堰闸和码头组成的内河航道,在我国内河航道、航运史上,留下了辉煌的篇章,而跨越在这条盐运水道上为数众多的古桥,便成为盐都的一大景观。

一座古桥诉说一段故事

曾几何时,我们栖息的这座古老的城市里,以桥为名的街道就有数十个,但很多名桥已随风雨沧桑岁月剥蚀而逝去。时至今日,属于釜溪盐运水道上的古桥,尚存平康桥、重滩桥、贡井平桥、济元桥、中桥、富远桥、善后桥7座。

说到自贡的桥,不能不提到善后桥(新桥)。

如今从沙湾开车行至马吃水不过5分钟左右的时间,但在百年前,人们来往此间需跨越釜溪河上一座只能步行的小桥。

以前自流井通往贡井的交通要道是位于釜溪河上游、文武庙坎下和后来炎帝宫坎下,于明代先后修建的两座小石平桥,过去称为上桥和下桥。这两座桥只能供行人步行,由于桥面狭窄、低矮、弯曲、极易水淹,洪水时期不能通行。

到清代咸丰同治年间,川盐崛起,盐都人民纷纷投资办井烧灶大兴盐业,因此人口骤增。这使得两岸互通的频率大大增加,但是河流的阻隔又使自贡两岸互通极为不便。作为要道的上桥,已远远不能满足发展的需要。1921年,依靠商民集资捐建,善后桥终于动工。

大桥的修建轰动一时,他的落成也成就了一代盐都传奇石匠陈葆初。

善后桥筹备开工之初,当事者认为,此桥工程浩大,必须选择富有营造经验的工匠方能保证质量。于是聘请当时久负盛名的老石工陈葆初承担设计施工。陈葆初以“石匠艺术高手”之称享誉川南,其人颇富传奇色彩。

当时,陈葆初已年过六旬,但精力不减当年。他经细心勘测,确定大桥选址在龙门滩张家沱上首与芦厂坝新桥口之间,大桥设计方案经桥工处与商会同意后,从邻县雇来熟悉修桥技术的石匠百余人,于1921年春季开始动工。

在施工中,陈葆初昼夜辛劳,指导工匠严格操作。在找准硬底,安好基石,检验合格后,始砌桥墩。桥墩、桥身和桥面,全用在石头沟、观音滩等地开采来的质坚砂细的青砣石,用优质石灰糯米浆安砌,粘合稳固。当年,为了象征大桥牢固,还请来了百岁老人陈淮万踩桥,并由前清戊戌科三甲第八名进士,曾任贵州恩南府知府、前清遗老宜宾人陈湘涛撰写“善后桥”碑记,碑上刻有“自贡人民跋涉艰难。此桥之成,已善其后而利涉大川矣”等字样。此碑原立桥头,碑阴刻有建桥捐资单位及人名,现在已不知去向。

经过4年的建设,大桥于1925年夏竣工,成为盐都最大的石拱桥。时因四川各路军阀在自流井召开善后会议,正逢大桥竣工,故被命名为“善后桥”。善后桥为整体石拱桥,桥长103米,桥宽16.8米,桥高7米。桥身有大小7个桥孔,桥身两面每孔拱肩上刻有精美的神话人物及驱除水怪的鱼龙神兽,共12处。

古桥遗韵呈现历史价值

缓缓走在历经百年风霜的平康桥上,两旁幽静的民居大门紧锁,客来客往的繁华景象早已远去。

横跨艾叶镇李家桥社区和大码头社区的平康桥被人称奇,除了111岁的高龄,更因它与周围的堰、船槽及码头组成的整套水利交通枢纽工程至今仍在使用,具有较高的历史价值和开发保护价值。

艾叶滩最初只有码头,在艾叶沱湾上端入口,是当时荣州煤炭下运的驳转点和自贡盐的水路运输起点,清康熙三十五年(1696年)在石滩西面开凿船槽行船。为连接东西两岸陆路交通,清光绪二十八年(1902年)修建平康桥。

平康桥是一座石拱桥,全长56.4米,宽6.4米,高8.92米,桥上有石栏89个,5个桥拱承托底部。

远眺转运码头,河水映衬着两岸灯火。为提高水位以畅船行,清光绪三十年(1904年)修筑平康堰闸。当时此闸采用人工从起盐抬至码头下重新装船的“转盐”接运法,是自贡旭水河、釜溪河上最大、最壮观的石滩堰闸和转运码头。至今平康桥与堰、船槽及转运码头组成的这一套水利交通枢纽工程保存完好并继续发挥着作用,是第六批市级文物保护单位。

盐都古桥建筑精美、秀丽、壮观,呈现出丰富的桥梁建筑艺术特色,形成了独特的文化形象。

清咸丰十一年(1861年)所建的济元桥(贡井大桥)为6墩5孔、石栏联拱桥。石栏高大、坚硬、造型别致,桥面用正方形石板呈棋子角排序铺就,坚硬而光滑,鱼鳞般美丽,算得上当时贡井人的杰作了。

解放初期,由于修筑大桥两头危崖的堡坎,大桥的一墩、一孔被砌入了堡坎中,故尔今天看起来大桥只有5墩4孔。上世纪60年代初,因省道“内乐公路”上交通繁忙,大桥成了“瓶颈”,亟待改造,于是用数根巨大的钢筋混凝土梁横架于桥面,巨臂般向两侧各伸出桥面三米多宽,在梁上伸出处铺上钢筋水泥预制板,做人行道,再筑起水泥板护栏。

今天看到的贡井大桥是古中有今,今中留古,古今合璧——桥墩、桥孔为一百多年前的样子,几乎不见漫漶;桥面则是现代的“打扮”。

贡井桥多,平桥独具特色。沿着旭水河缓缓而下,可以看到横跨旭水河贡井城区中心的贡井平桥,它占地面积2214平方米。始建于清嘉庆年间,是贡井旭水河上最古老的石桥,也是一座平孔和桥堰合一的石桥,桥总长73.8米,原长55.7米,共11墩13孔。桥墩高低不一,桥孔跨度不一,桥面墩最高处2.5米,最低处1.55米,墩宽2.56米,桥孔最大跨度为7米,最小跨度为4米,堰共13墩15孔。

贡井中桥位于贡井老街旭水河顺岩段,始建于清嘉庆年间,为全石结构平孔桥,全长52米,共5墩4孔,其中最高的一孔供行船。桥面用条石铺砌、桥墩用石块堆砌,均以马鞍型铁楔钉加固。中桥堰长61.5米,10墩6槽,堰闸前有20级垂带型踏道,桥和堰之间为一大水沱,堰闸中间为一大船槽,西侧为古盐码头。中桥及堰闸是川盐水运的重要设施,是旭水河贡井段五大桥滩、堰、码头中的杰出代表。历经二百多年,仍坚固如初,保持原貌,有较高的历史价值和科研价值。

坚固身躯承载百年风雨

2011年4月4日凌晨1时许,人们已沉睡在梦乡,善后桥上却依然灯火通明,两辆分别载重29吨的大卡车满载沙土,以40公里的时速匀速通过桥面。细雨中,几名工作人员操作着手里各式各样的精密仪器,一组组反映桥体“健康”状况的数据逐一跳了出来。

“我们对桥做的是荷载试验,通俗点说,相当于给大桥做‘心电图’。通过仪器测量大桥在静止、负重及车辆通行时各个部位的受力、变形等情况,看大桥‘心脏’的各部件运行是否正常。”西南交大结构工程试验中心桥梁检测工程师伍星介绍。此次检测使用了14种高科技仪器,包括混凝土回弹仪、非金属超声波检测仪、锈蚀仪等。比如非金属超声波检测仪,其实跟人们上医院打B超是一个道理,超声波打上去,裂缝的深度就一目了然了。

从2010年11月中旬起至2011年4月中旬,我市专门请来西南交大桥梁专家,首次采用国际领先技术,对善后桥等12座市政桥梁进行体检。

之所以要为善后桥体检,是因为我市在第三次全国文物普查中,发现它是自贡地区最大的文物石拱桥,桥上石栏及每孔拱肩上均有精雕细刻的驱除水怪的鱼龙神兽,具有极高的艺术价值。此外,善后桥建成十余年后,日本发动侵华战争,曾于1941年对自流井大肆轰炸。桥上中弹二枚,爆破一枚,而桥安然无恙。近百年来,大桥经受了暴雨洪水的冲击。1965年政府开工扩建此桥,同年6月25日竣工。改造加宽后的大桥,自身荷载程度也大大提高了,又是几十年过去了,它的承载能力究竟如何,是否存在安全隐患呢?

经过7天的专业试验、检测和评估分析,得到了令人惊喜的答案,善后桥的承载能力完全能满足市政桥梁的使用要求,车辆、行人可以放心通行。

善后桥曾经在抗战中挨过炸弹,后来又多次经受洪水冲刷,如今仍保持良好的状况,堪称奇迹!

保护古桥保护城市历史

一座座古桥,记载着一个个动人的故事,演绎着一段段唯美的历史。可惜的是古桥正在不断减少,令人为之扼腕、痛心。

明嘉靖年间建的上桥,明代修造的下桥,明末建的八仙桥、仁和桥,清乾隆六年(1741年)修葺的济东桥,乾隆十年(1745年)建造的观音桥,乾隆十九年(1754年)建的高洞桥,清嘉庆年间建的中桥……

“今天当你从釜溪河岸走过,这些美好的桥都只留下了名字而不是它们的身影,这些古桥已淹没在了城市发展的进程中。人们只能发挥想象,以现当年胜景。”我市著名盐史专家宋良曦对此无限感慨。

“古桥是城市的元素,保护古桥对于保护盐都文化和促进旅游发展都有积极作用。”宋良曦表示,古桥的保护必须在思想上形成共识,让民众、政府都能意识到保护古桥的重要性,从而进一步推进古桥的保护。

据了解,近年来我市在保护古桥的工作中,专门安排人员,努力挖掘种种历史遗存;加大对古桥的研究、保护和利用力度,组织专家针对古桥进行调研,先后将多座古桥纳入文保单位。

盐都古桥是独特的风景,是研究中国内河航运史、自贡盐业生产和运销、自贡城市发展不可多得的实物资料。随着交通建设不断发展,盐都大地上将会出现越来越多的新桥,在建设新桥的时候,有意识地将那些历史悠久的古桥保护下来,无疑是一件具有时代意义的事。保护了古桥,也就保护了历史,保护了盐都母亲河的文化符号,也保护了我们这座城市的历史文脉。

自贡网记者 周孟娟/文

编辑:罗彬

0