□ 陈 桥

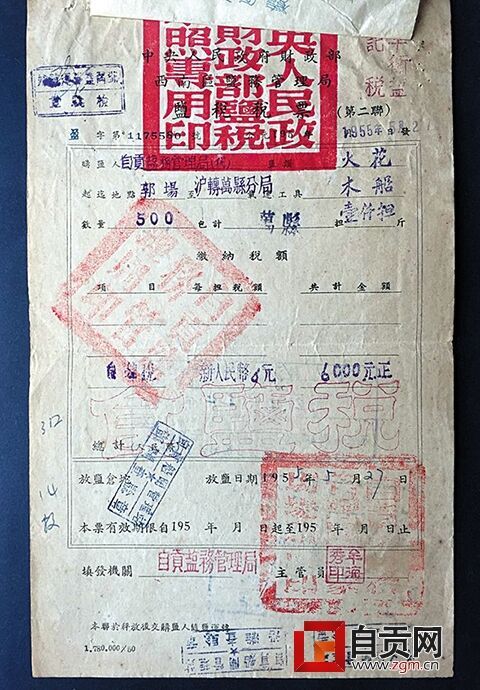

千年盐都,千年盐运。在自贡井盐外运历史上,曾经的釜溪河百舸争流,盐船连片,白天号子声声,入夜灯火通明,好一派繁忙景象。随着现代交通领域的飞速发展,自贡传统的盐运场景早已远离我们而去。今天,我们只有凭借那些残存的实物史料,穿越时空,来探寻、回味那些盐运往事。如图所示的这枚乏黄的盐务税票,真实、完整的记录了建国初期,自贡井盐沿着岁月悠悠的川盐古道,从自贡到达万县的全部传统盐运过程。

通过这枚盖有“中央人民政府财政部盐税票照专用印”的西南区盐务管理局盐税税票,我们可以了解到:1955年5月27日,自贡盐务管理局在一个叫“郭场”的地方,代他人购买并起运了“火花盐”500包计1000担,通过木船沿釜溪河经邓井关,转富顺李家湾糖厂入沱江河,顺流而下至泸州进入长江,6月3日再从泸州出发,顺长江转运至万县,最后于1955年6月18日由万县盐务局核对收盐(另据“收盐回证”)。从税票上的各个印章上可以发现,那时自贡井盐一旦外运,仅仅在73.5公里的釜溪河上就要经过四道关口的严格查验,看所运盐斤的品种、数量、盐税种类、所缴纳税额等是不是对应相符。

郭家坳盐仓是建造最晚的“官仓”

税票上所说的井盐起运地点“郭场”,是今天我们自贡的郭家坳街道,位于自流井区城区西部。郭家坳历史上是自流井主要产盐区,抗日战争时期,自流井的井、笕、灶、垣都集中于此,有气卤井72眼,瓦斯火圈1611口,炭灶154口,输卤笕5家,盐垣1处。解放后,该地天然气资源减少,但尚有一定生产能力。1950年人民政府接管部分井灶,成立新华制盐三厂,其余私营井灶从1954年起,逐步纳入公私合营,取名建华盐业公司,不久盐厂、公司合并为市制盐三厂,“文化大革命”后改称自流井盐厂。

自贡盐场,历史上叫做富荣盐场,为了便于管理,在民国初年的时候,盐务管理当局将其分为富荣东场和富荣西场。东场以自流井为中心,依次分为凉高山、大坟堡、东岳庙、豆芽湾、郭家坳五个区;西场则以贡井为中心,依次分为席草田、苟氏坡、黄石坎三个区。其中,郭家坳属富荣东场的第五区,所达地域是:东至高山井,西至白家塘,南至仰天窝,北至大塘山。在郭家坳盐场中的“双洪井”“福明井”“双全井”“通烘井”等盐井较有名气。民国24年的调查数据显示,它们每一天的产盐(花盐)量分别已达到160斤、260斤、160斤、200斤。

自贡盐场先后在东岳庙沟头、豆芽湾、凉高山、大坟堡、郭家坳、席草田、苟氏坡、黄石砍等八个地方开设了盐垣。所谓盐垣,就是官立盐仓,亦称之为“官仓”“公仓”。这类盐仓的显著特征是,其周围都建有矮墙(垣)屏护。一般来说,凡是设立盐垣的地方大多具备两个特点:一是产盐比较集中;二是地处产盐地的中心位置。过去的盐垣都规定有销盐的范围。如东岳庙沟头盐垣的销盐范围主要包括深沟、东岳庙沟头、盘蟹沟等;豆芽湾盐垣主要包括珍珠寺周围、皂角井沟头、豆芽湾、兴隆街、缪沟井等;凉高山盐垣主要包括蒋家沟、燕子山、罗世塔、石头沟(属大山铺)、龙洞沟、黄角湾等;大坟堡盐垣主要包括叶家沟、大坟堡等;郭家坳盐垣主要包括郭家坳、路边井、火井沱、白家湾等;席草田盐垣主要包括荣县属区的天池山下、东岳庙(属贡井)河碥、艾叶等;苟氏坡盐垣主要包括老虎头、小溪坝等;黄石坎盐垣主要包括长土、黄石坎等。据史料记载,富荣东场中的郭家坳盐仓是建造最晚的“官仓”。

釜溪河上的盐运变迁

过去,富荣盐场的盐分为票盐和引盐。票盐均为人力挑运或是人马负驮,而引盐的外运则是多为依靠水道输出。而自贡的母亲河——釜溪河,横穿自流井,历史上也因此称之为“井河”,或“盐井河”。釜溪河的上游与威远河相通,下游则直达邓井关汇入沱江,顺沱江而下就进入长江航道,逆流而上可达永宁、东川、昭通、李庄、安边、丙安、二朗镇等地。顺水而下则直通江津、重庆、涪陵、万县、宜昌、沙市等。自清中期开始一直到民国,富荣盐场80%左右的井盐都是依靠上述水道被运至湘、鄂、滇、黔等各岸的。

郭家坳盐场的盐,同富荣西场,以及火井坡等盐场的盐一样,是通过人力挑运或人马负驮、车载方式运至自贡最大的盐码头——张家沱聚集,待运商办理好相应盐运手续之后才开始上船启运,顺釜溪河到达邓井关。这一段长约67公里的釜溪河,是于康熙36年(1697年)疏凿的河道,从那时起,自流井就开始了真正意义上的水运史。清朝到抗日战争初期,在金子凼、重滩、老鸭滩等处,先后建有简易的拦河坝,留蓄河水,上下船只必须等到蓄水适度,才能开堰放水行船。沿途有十多处险滩,运盐的橹船常需“盘滩过坳”或减傤分驳才能过滩,所以运输成本很高。抗日战争开始后,由川康盐务局于1942年6月组织建成了“金子凼”、“沿滩”、“邓关”三座闸坝,使釜溪河航道条件得到了彻底改善,从此橹船的一次往返由过去的30多天缩短为10天左右,且全年通航吨位也达到了20多万吨之巨,满足了当时赶运盐、煤的需要。这是自贡为“增产赶运”以支援抗战所做出的重要贡献之一!

值得一提的是,釜溪河上运盐的橹船犹为特别。因为釜溪河滩多水急,弯道密集,盐船常常与河岸碰撞“失吉”,我们自贡的制船工匠充分发挥聪明才智,通过不断摸索和改进,最终研制成了一种特别适合釜溪河航运的橹船,俗称“歪脑壳船”。这种船全长约5.2米,橹在船尾又名蒿杆,长约5米,船头宽5尺,由右向左倾成斜形,船尾宽如船头,倾斜方向相反,即由左向右倾斜。这种歪头斜尾的橹船的最大特点是,在河道转弯的时候能够行使自如,不致碰撞河岸,这样就大大减少了盐船的安全事故。釜溪河上的橹船其载重量为2万5千多斤,运盐的时候通常是每5只联成一组航行,这样就可运盐12万6千斤,行话称作“一单”,也就是一傤引盐的重量。

为防止私盐外运,保证政府的盐税收入,历朝历代一般都是在釜溪河上的两大重要关口,“关外”和“邓井关”设置外运盐斤的专门查验站。“关外”就是过去的关外码头,位于现在的自流井区的水涯居,是历史上自贡地区所有水运之盐放验的起点码头,在这里经查验后的盐船,都要在关卡外等待放行,故称关外。而邓关码头则为沱江、釜溪河、镇溪河的“咽喉”,从清代起,经过邓关运往省内外的食盐增多,且很多都要在邓关中转,清政府在邓关设卡,盐船必须在此验放,并加盖关防方能放行,故民间称为邓井关。 邓井关一直以来都是釜溪河至邓关盐船的换装码头。但是,这枚1955年的盐运税票上那四颗蓝色方形印章却告诉我们:在张家沱至邓井关的同样河段上,人民政府却分别在“金子凼船闸”、“沿滩船闸”、“邓关船闸”、“邓关盐务运输站”连续设置了四个盐运检查站。这就是说,当时凡从釜溪河运出去的盐,皆要经过上述关口四次专门的检查后,才能够进入沱江河而运往各地。如此严格的盐运检查,说明了在百废待兴的新中国建立初期,盐税在经济建设上的重要地位。同时,也从一个侧面反映出自贡地区当时盗运私盐问题较为严重。

建国前后的盐税大不同

为有效促进新中国盐业发展,中央曾做出统一规定,从1950年6月1日起,食盐税额一律减半征收,且按食盐销区的不同,实行等差税额。自此,自贡销往湘楚和贵州的食盐每担税额为40000元,其余销区则为每担56000元。1950年10月7日,销往贵州的食盐税额降为每担20000元,1952年1月再次调整税额,除贵州仍按每担20000元计征以外,其他地区食盐每担一律按60000元计征。

在这枚税票上,所记录的“每担税额:新人民币6元”之简短文字,折射出两个史实:一是在1955年的时候,自贡的盐税是用传统计量单位“担”计征的,其税率是6元/担,这1000担盐已经向国家缴纳了税款6000元;二是这里所说的“新人民币”,是指我们国家所发行的第二套人民币。其时,第二套人民币的1元等值于第一套人民币的1万元。

税票上所记载的“6元/担”的盐税,充分说明了解放初期人民政府的盐税是即简单又明了。然而,历史上的盐税却完全不是这样。民国24年(1935年)春季的时候,一个寓居北京、名叫杨公庶的学者,曾带领着他的同事、助手到富荣盐场考查盐场分布、沿革、现况,到井、灶的分布、设置、经营、成本等情况。之后,他把考查记录进行了分析、归类、制表、整理。当他于民国25年到重庆大学任教授的时候,将其油印成册,分送学界好友作为参考资料。后由于需求者众,他在民国26年8月再次整理并出版了《四川盐场概况与关系工业最近之展望》一书。在该书中,他详细记述了当时富荣盐场的盐税种类,计有“正税”“盐场整理费”“统一附税”“外债附税”“黔边盐巡经费”“岸税”“中央附加”“马路附加”等8种之多。而且还专门说明,这是“对其他种种苛杂名目已逐次取销”后的盐税税目。

一枚税票,勾出一段自贡盐运史。我们希望更多类似的史料面世,以钩沉更多井盐文化的历史积淀!

编辑:范秦龙

0