记者 罗乐 周姝 李秋玥 叶艳 摄影 罗祥瑞

荣县鼎新镇红胜村地形地貌独特,既有丘陵山区又有广阔平坝。近年来,该村并未刻意模仿外地先进村的产业发展模式,而是立足“坝上”和“坝下”特点,走因地制宜发展之路,逐渐形成以蔬菜为主,带动家禽、水产养殖和经济作物种植的农业形态,并提炼出“腰挺黄瓜一样的直、耐受苦瓜一样的苦、发挥茄子一样的韧,换取番茄一样火红的幸福日子”的蔬菜精神。该村现有大棚蔬菜1000余亩、水稻种植+稻鱼养殖+再生稻1000余亩、柑橘+油茶1000余亩、生态放养鸡10000余只,形成了独特的“一万三千”产业,去年实现产值4000万元,带动贫困户户均增收1000元以上。

蔬菜种植见成效

小康路上越走越有劲

9月4日10点,黄光荣和妻子已经在地里忙活了几个小时,将杂草除得一干二净。“地里有些豆子,再种点花菜就差不多了。”黄光荣对近期的种植任务做出安排。

黄光荣是红胜村2组的村民,2014年,因病致穷的他被识别为建档立卡贫困户。在镇、村两级的帮扶下,2017年,黄光荣大力发展大棚蔬菜,建起了18个蔬菜大棚,番茄、苦瓜、黄瓜轮流种植,当年就脱了贫。“今年光是番茄就种植了11个大棚,3月刚上市的时候,卖2块多钱一斤。”黄光荣乐呵呵地说,“这一项就收入4万多元。番茄采收完,接档的是苦瓜,等苦瓜摘完,又采收黄瓜,一年到头,忙得很。”除了大棚蔬菜,近两年,黄光荣又发展花菜种植8亩。2019年,他通过蔬菜种植,收入超过15万元。

“只要肯干,没有不富裕的道理。”黄光荣短短几年时间,靠着自己的勤奋和政策扶持,不仅成功摘掉了贫困户的“帽子”,还成为村里的致富带头人,带领着乡亲们奔向小康。

曹利君就是黄光荣的“学生”之一。从去年12月开始,她有样学样地在自家的一亩多地里“试水”大棚蔬菜。从辣椒到苦瓜再到番茄,大半年时间,收益有5000多块钱。曹利君算账后,心里有了底,干起活来越来越有劲。

有了奔头的曹利君干活麻利,扯完山坡上的花生,又来到地里干活。“苦瓜已经基本收尾了。”曹利君说,但是要跟地浇水、施肥,还要跟黄瓜“点花”等,来年才能大丰收。发展大棚蔬菜的时间虽然不长,但曹利君说起种植事项来却头头是道。她称,自己没事就看邻居们是怎么做的,或者直接跟黄光荣取经,多问、多干,技术也越来越好。

日子越过越红火,曹利君心思也越来越活泛。今年她家还挖了3亩多地的鱼塘,养了白鲢、花鲢、草鱼等,在奔小康的路上越走越有劲。

花生地里话小康

温饱之后劳作更悠闲

入秋的红胜村,凉风飒飒、暑气尽褪。放眼望去,满眼金黄的稻田预示着这个村的丰收与富足。

红胜村有“坝上”“坝下”之分。距离村党群服务中心不到一百米的花生地,是“坝下”土壤最肥沃、地势最平坦的区域。阴天的柔和日光将人们劳作的身影投射在地上,像极了印象派画家笔下恬静单纯的农民。

在这幅色彩缤纷的“画作”中,正在花生地里拔花生的张淑芳、余淑君年纪最大却最为健谈。她们上半身微微弯曲、张弛有度,两只手交替配合,将花生藤连根拔起,拉出深褐色的沙土和米黄色的花生。

花生赶时节,没有及时采收,成熟的花生会在地里发芽。“本地花生不比五宝花生,产量本来就低,如果不及时采收,在地里发芽了,那之前的功夫都白费了。”张淑芳笑着说。

对于生活在鼎新镇的村民们来说,每年的农历七月都是最忙碌的时节。再生稻收割完一茬,马上又要施肥发二茬;苦瓜、黄瓜的收获已接近尾声,丝瓜又挂满藤架……通过“稻菜轮作”“粮经复合”,村民们对“千斤粮万元钱”的丘陵农业奇迹已经习以为常。尤其是近年来蔬菜价格持续走高,让“万元钱”的含金量越来越高。

采收完一垄地,村民们席地而坐,一边拉家常摆闲话,一边把花生从藤上一粒粒扯下来。“以前种花生,除去留种、榨油,还能卖掉换点钱。”张淑芳回忆道,“现在不一样了,基本上都是洗净晒干以后,要么煮盐花生,要么炒焦花生。”

“还记得几十年前,我们还年轻的时候,一到采摘花生的季节,趁着天凉,从6点干到9点,能塞满一麻布口袋。”余淑君回忆道,“那个时候干农活像打仗,特别是抢种抢收的时节。现在时代变了,不愁吃喝了,但人也老了。”

“对啊,悠哉游哉的,干多少算多少。”张淑芳一边附和道,一边用手压住被风吹拂的白发,“就像这几分地的花生,过去拼的是速度,摘下来后尽快洗、晒,第一时间挑出去卖,换回的钱能养活一大家人;现在老一辈人心态都变了,不太关心收成好不好,只要能在这里打发时间就好。”

接近晌午,张淑芳的老伴弓着背、插着腰,慢慢悠悠提着一簸箕花生到水塘边洗净泥沙,随后把它们均匀地铺在院坝上,让阳光曝晒。对他来说,不管挣不挣钱,那总归是土地的馈赠,必须用心,不可辜负。

文化“加油”活动“鼓劲”

村民奔小康劲头更足了

小康路上,农民的钱袋子鼓起来的同时,对精神文化的需求也更多更迫切。

2017年初夏,市里的一场文化惠民演出走进了红胜村。村妇女主任李玲玉马上把消息通知村里的文艺队伍,吸引了100余人前来观看。欢呼声、喝彩声响彻演出现场,村民们还纷纷掏出手机拍照。但是,李玲玉却看在眼里、急在心里:村里的文化生活太贫乏了。

小康路上怎能没有文化助力?红胜村村委门前有着新建起的1000平方米的文化广场,李玲玉认为这样的文化阵地完全可以更好地利用起来,打造村民喜闻乐见的广场舞队。从2018年起,李玲玉多次到市县文化馆参加培训后,毅然走上广场舞台,手把手教大妈大伯们跳“蹦擦擦”。

“因为自己不是科班出身,所以舞蹈编排大多是从网络上模仿的。我一直希望,能够参加一些专业的培训或请水平较高的老师前来指导。”李玲玉至今还记得,她教村民们跳的第一支舞是《最炫民族风》,村民们一学就是两个月。

从羞羞答答到落落大方,从围着锅碗瓢盆唱交响曲到登上舞台跳交谊舞,红胜村昔日精神封闭的农民,如今登上舞台,舞动出幸福祥和的喜庆氛围。

这边广场上舞姿蹁跹,那边的篮球架下,村民们大汗淋漓。72岁的村医罗谦义,不仅走村串户为民就诊,他还是篮球运动的爱好者,带领村民跑向篮球场,投球运球强身健体。他也常用“小病吃药不如运动,大病防治不如每天打球”这句话来调动村民热爱体育活动的热情。同时,村委组织的每年春冬两场篮球、乒乓球比赛,更是凝集了人心鼓舞了士气。

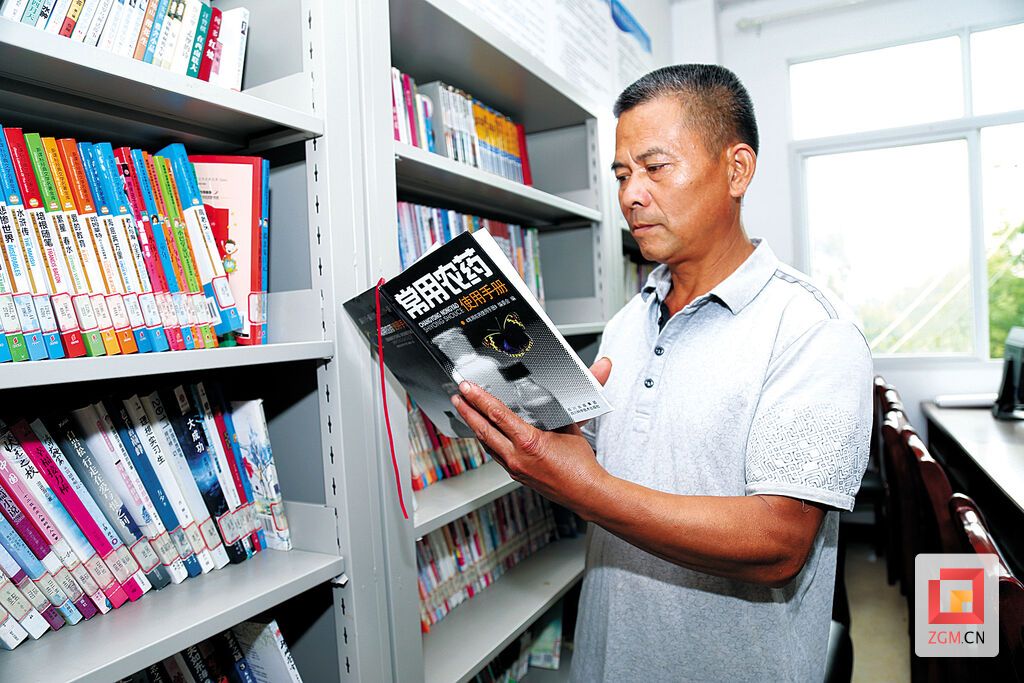

56岁的村民李玉贵,家离村文化室不足500米。他一有空就往文化室跑。文化室里有着近5000册书籍,还实现了“通借通还”,李玉贵常来这里借回农技种植方面的书籍。去年,他一季的大棚收入就有10多万元。“在书上我学到了许多先进的农药改进知识,也启发我下一步发展高附加值生态采摘的思路。”李玉贵说。

从2016年至今,红胜村通过争取和整合各类项目资金约100万元,在建设党群服务中心的同时,对标文化扶贫“六有标准”建设了文化活动室、农村书屋、广播室、文化活动广场。通过文化建设,村民眼界宽了,奔小康的劲头更足了。“我们希望乡村振兴不仅仅是给村民带来物质上的富足,更希望通过乡村振兴,让广大村民的精神文化生活‘更富足’。只有物质和精神都富足了,才是真正的小康生活。”村党支部书记罗明安说。

种黄桃的土专家

富了不忘四邻乡亲

8月中旬至9月上旬,红胜村村民徐国彬正忙碌着采摘鲜食黄桃。绿树下,一颗颗即将成熟的黄桃身着纸质“外衣”,悠然“纳凉”,树枝都被压弯了腰,空气中弥漫着淡淡的果香。

“种果树看起来容易,管护却难,与种庄稼不太一样,这可是门技术活,还得根据土壤、天气等因素,因时因势打理好。”徐国彬介绍说,“挂果后期的管护会直接决定产量与桃子品质。前几年技术跟不上,临近成熟采摘时,遇到温度过高、雨水增多,使得桃子生霉坏掉了。”为了管护好这一片桃林,除了他自己喜欢种植、爱钻研技术,更离不开村上开办的农民夜校。

“村干部带我们去外面学习最新管护技术,指导我们更换最新优质品种。”徐国彬说,为了找准桃树出现的问题,镇村农技专家通过电话说不清的便直接上门指导。短短几年,徐国彬的桃园规模越来越大,他也成为村里的致富带头人。

“贫穷不丢人,丢人的是不努力去改变。只要有其他村民愿意学,我都会手把手传授技术,并提供黄桃果树苗给对方试种。”自身经济条件好了,徐国彬没有忘记周围的邻居。在桃园松土、施肥、剪枝的时节,但凡需要劳动力,他都会优先考虑之前村里的建档立卡贫困户。“我身体不好,不能外出务工,在徐国彬的黄桃基地打工,一天能挣80块钱。”脱贫户邓林英说。

“我在55亩果园里栽了20多个品种的桃子,从5月下旬采摘最先上市的桃子,一直可以摘到9月中旬。”徐国彬说,今年由于受气候影响,他家的桃子从5月20号到9月初进入分批采摘,目前卖掉了8000公斤,销售额8万多元。

谈到未来的发展,徐国彬很有信心。他告诉记者,今年,村里的道路拓宽到了3.5米,他正打算买一辆车来专门运货,明年要再扩大种植规模。

编辑:张驰

0