“赵化镇铁龙村与食品公司签订500亩榨菜种销协议,实现订单收入18万元;长滩镇石河村与郎酒集团签订高粱代购协议,与德康集团签订生猪代养协议,实现代购代养收入16万元。”今年4月1日,在省委农办组织召开的全省一季度农业农村经济运行分析暨二季度重点工作调度会议上,富顺县以“发展壮大新型农村集体经济”为主题作交流发言。与会的省委农办主任、农业农村厅党组书记杨秀彬对富顺县村集体经济发展的8种模式给予充分肯定,建议其他地方组织人员去参观学习。

发展壮大村集体经济,这是富顺县下好推进乡村振兴先手棋、持续深化两项改革“后半篇”文章的一个方面。

2019年,富顺县同步实施镇改街道、乡镇撤并和行政村建制调整,2020年持续做好村改社区、城市社区和村民小组优化调整。2021年,该县围绕乡村振兴战略“20字”总要求,紧扣市委赋予富顺“以乡村振兴巩固农业大县地位,助推县域高质量发展”的新使命,持续深化两项改革“后半篇”文章,将产业发展、基层治理、集体经济和功能定位,作为县域经济高质量发展的关键点、发力点、突破点,推动两项改革“后半篇”文章与乡村振兴战略相衔接、相贯通,成功跻身四川省乡村振兴先进县,探索出一条农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的富顺路径。

眼下,位于代寺镇李子村的川南稻粱产业科创中心优质水稻品种示范种植实验基地上百亩水田里,插好的秧苗鲜嫩翠绿,一行行、一排排,宛如用标尺精心铺排而成。在一块立有杂交水稻之父袁隆平巨幅画像和亲笔题字牌匾的水田里,两三人一组,或拉线、或插秧,确保行距、株距科学适宜。

“用宽窄行插秧,产量要高得多。”在田边作技术指导的镇农业综合服务中心负责人介绍,将“中稻+再生稻”作为全县的主导优势产业,要大力推广先进的配套栽培技术。如宽窄行栽培、三角形强化栽培技术等可有效提高种植密度、改善群体光照分布、提高透光率,能较好利用土地资源和空间资源,使成穗率、有效穗和穗粒数显著提高而增产。

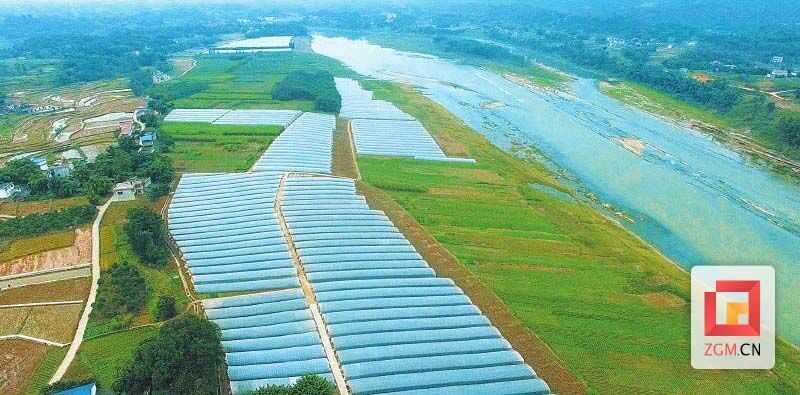

农业高质高效的发展关键在产业,两项改革“后半篇”文章主要目标之一就是调优产业布局。为此,富顺县首先做强主导优势产业。该县与隆平高科合作共建水稻专家大院和再生稻研发中心,获袁隆平院士亲笔题写“富顺,再生稻之乡”,建成30万亩优质“中稻+再生稻”“酿酒专用高粱”生产基地,辐射带动全县建成50万亩优质粮食基地。利用土壤、气候方面得天独厚的优势,与五粮液、郎酒等知名企业开展优质水稻和优质高粱“订单生产”,农户收益大大提高并得到保障。该县还与龙头企业共建柑桔基地26万亩,引进德康、正邦等集团公司,建成全省规模第三的莲池万头种猪场,年供给仔猪24万头以上,年出栏生猪60万头以上。

“除了花大力气做强主导优势产业,我们还把功夫下在增强农业生产能力和提升农业品质上面。”县农业农村局的负责人介绍,在增强农业生产能力方面,2021年该县整治撂荒地4848亩、复耕复种粮食3858亩,粮食增产1500吨;落实高标准农田建设县级财政资金5624万元,新建高标准农田3.68万亩;完成病险水库除险加固5座,新改建提灌站12个、产业道路57公里。

为提升现代农业品质,该县设立3200万元专项资金,整合各类资金3.2亿元,撬动金融资本1.62亿元,吸引社会资本5.5亿元,打造苗仙湖、龙贯山等5个10万亩现代农业园区,培育狮市镇马安村等12个核心区,富顺县柑橘现代农业园区创建为省五星级现代农业园区。同时,精心培育农业特色品牌,创建全国“一村一品”示范镇2个,培育“三品一标”29个,申报“富顺再生稻”种植技术规程、“富顺再生稻米”团体标准,获评全省农产品质量安全监管示范县。

周寺屋基是板桥镇千秋村的一个农家小院,一栋紧挨一栋的农家小楼,在小院前的鱼池里映出了美丽的倒影。这个院落有20户农家,曾经,院落脏乱差现象和邻里纠纷比较突出,在孝敬老人方面,各个家庭也有较大差异。2021年11月,由部分党员、群众代表组成的院落自治委员会成立,引导群众自治和遵守村规民约,负责调解日常纠纷,协助疫情防控工作,带领群众整治卫生、维护公共设施,开展“最美家庭”“好邻居”评选等。如今,整个院落呈现出环境整洁、邻里和睦、尊老爱幼、团结奋进的可喜局面。

与千秋村相邻的万民村有个大坝子大院,在院落自治过程中实行“五长制”:村长负总责,引导村民按照村规民约自治管理;片长由驻村干部担任,协助村长管理;组长对具体相关工作进行自治管理;院落长由一名老干部或老党员担任,日常开展卫生整治、疫情防控、森林防火等安全工作宣传,协助管理院落重点工作;家长对本户进行管理,约束家庭成员养成良好习惯,培养子女健康成长。“五长制”让这个有14户农家的小院落整体风貌形象和群众综合素质得到大幅提升,民风淳朴、环境安宁,大家对未来的美好生活满怀信心。

“在推动乡村基层治理进程中,我们率先在一些村的院落打造自治示范试点,已取得阶段性成效,目前正在综合提炼实施方案。”板桥镇党委副书记陈建介绍,农家院落自治管理这一做法将在全镇推广并逐步完善,争取为乡村基层治理助推乡村振兴探索出一条切实有效的发展途径。

提高治理效能是乡村振兴“20字”方针的重要内容,也是深化两项改革“后半篇”文章的重要一环。富顺县找准乡村基层治理这个发力点,理顺基层治理体系、提高服务能力,让两项改革“前半篇”文章完成的体制机制“物理变化”催生“后半篇”文章经济发展提质增效的“化学反应”。

——继续加大放权力度。制定乡镇(街道)权力服务事项“5张清单”,精简审批服务事项180项,统一设置行政审批办公室与便民服务中心合署办公,实现“一枚印章审批”;下放环保、规划、城乡建设等执法权限89项,下划执法类事业编制78名,集中行使相关行政执法职责,实现“一支队伍执法”。

——优化基层治理。全面推行城市社区“社十件”标准化建设,深化红色物业、“道德银行”建设,建立建制小区党组织58个,深化“枫桥式司法所”创建工作,制定网格管理员准入和退出机制及星级管理考评制度,建成11个省级优质司法所;以片区户为单位打造独具特色的乡情院落20个,选聘治理“微管家”,打通服务群众“最后一米”,5村1镇获评全国、全省乡村治理示范村镇,4个社区获评省级城乡社区治理试点示范社区。

——提高服务水平。全面推行“综合受理、分类审批”模式,“最多跑一次”改革向基层延伸。聚焦镇村便民服务体系“三化”建设试点,对8个便民服务中心、80个便民服务室开展标准化规范化便利化改造,4个乡镇(街道)获评四川首批省级示范便民服务中心。

2020年11月11日,在富顺县政银担合作支农“强村贷”“集合贷”试点启动仪式上,农行富顺支行向狮市镇罗寺村发放全省首笔50万元村集体经济组织“强村贷”,助力该村发展壮大村集体经济。

向银行贷款发展村集体经济,这是以前没有过的事,富顺县成了全省第一个吃螃蟹的“人”。由于是创新,就有人对这笔钱是否用得出去、是否用得好提出了疑问。

两年后,罗寺村作出响亮回答:村集体经济产业采用“土地流转+撂荒地治理”的方式,发展种植柑橘300亩,辐射带动全村种植柑橘1000亩以上。2021年,罗寺村实现包括劳务输出、土地流转、柑橘、榨菜产业等在内的集体经济收入108.6万元。该村2021年被评为富顺县集体经济发展先进村、省级乡村振兴重点帮扶村;2022年被评为自贡市乡村振兴示范村。

罗寺村用50万元“强村贷”作杠杆,成功撬动村集体经济的“大船”,为富顺县发展村集体经济作了生动注解。

巩固拓展脱贫攻坚成果,确保农民持续增收,集体经济高质量发展是必不可少的重要一环,也是深化两项改革“后半篇”文章的突破点。

“为贯彻落实省、市关于做好两项改革‘后半篇’文章决策部署,我们大力实施整县推进村级集体经济发展三年行动,全面推行‘1348’工作法,探索新型农村集体经济发展新路子。”负责全县村集体经济发展工作的县委组织部相关人员介绍,“1348”工作法,即,组建1套工作专班,出台《关于成立扶持壮大村级集体经济领导小组的通知》《关于扶持壮大村级集体经济的实施意见》和《配套细则》3个扶持配套文件,整合上级资金、本级资金、信贷资金、配套资金4项扶持基金,探索整镇推进、飞地兴业、订单生产、国有资产委托管护运营、承接工程项目、盘活闲置资产、发展物业租赁、发展劳务服务8种发展模式。

据悉,该县首创的支持村集体经济发展的金融下乡“三方联动”工作法入选中组部、农业农村部《农村基层干部一线工作法》教材。

2021年,富顺县农村集体经济收入8169万元,村均收入40.24万元,其中收入超过50万元的村41个,超过100万元的村24个,全面消除5万元以下的薄弱村,今年4月获评四川省合并村集体经济融合发展试点先进县。 (严坤)

编辑:余凤

责任编辑:彭彦彰

编审:吴山冠

0