自贡网记者 周姝

“没有针线的刺绣,不经编织的彩锦。”人们曾这样赞叹扎染技艺之美。

扎染,是我国民间印染艺术中的瑰宝,在数千年的发展进程中,以其独特的美感形式与装饰趣味点缀、丰富着人们的生活。而在经济发展与机械化生产的今天,这项古老的技艺又该如何适应当代社会,在“传”与“扬”中前行?

在自贡,有这样一位扎染艺人,正用自己的匠心和执着,在一块又一块白布之上,书写着绚烂的扎染传奇。

1969年在自贡出生的丁永超,自幼开始学习绘画。19岁那年,他考入四川美术学院工艺系染织专业,并在大学里选修了扎染课程,国内首开扎染课程的钟茂兰教授成为了他的老师。

在学习扎染的过程中,他看着染料在布匹上像施了魔法般,变着花样绽放,仿佛一副泼墨山水画,便从此不可自拔。在长达一年半的时间里,丁永超每天花去超过10小时的时间,用于扎染作品的构思和创作。

多年的绘画功底与勤奋,再加上“就想做点和别人不一样的”创新思维,让丁永超的扎染作品脱颖而出。

1990年1月,丁永超尚未毕业,四川美术学院在陈列馆举办了一次扎染艺术作品展览,布展作品中近40幅由丁永超创作。同年7月,四川省美术馆首次举办扎染艺术作品展,丁永超70幅作品入展。

1992年2月,自贡市盐业历史博物馆举办了一次扎染艺术迎春汇报展,重点推出丁永超的作品。

三次扎染艺术展,次次引起轰动,个中奥妙何在?

上世纪八九十年代,扎染工艺只是人们眼中的带有地方特色和乡土韵味的日用品,主要是卖扎染花布面料。颜色基本上都是蓝底白花,且花纹单一,多是蝴蝶花、菊花等,所以那时把扎染叫做“捏蛾儿花”,人们并没有把它视作一种观赏艺术。

然而,丁永超的扎染作品不仅色彩鲜艳,而且图案也丰富多变,有了十二生肖、铜车马、脸谱等众多具象性的图案。经由他的创意和制作,搭起了一座从日用品到观赏品的艺术桥梁,在观念、观感和用途上都实现了巨大跃升。

走出校园的丁永超两次创业都以失败告终。直到1999年的一天,他在阳台的花盆上,看见一只扑闪着彩色翅膀的蝴蝶,在阳光下自在而得意地飞舞。丁永超看着这只小生灵,突然就笑了起来。

“这只蝴蝶就像有一种神奇的魔力,把我的失意之苦一扫而过,让我结束了歧路彷徨,也放下了思想包袱。”丁永超说,自己的头脑猛然开窍,并下定决心割舍商道,选择艺道,变创业者为创意者。

在广州的10多年时间里,丁永超主要从事创意和设计工作,一有时间他就会走进自己的扎染世界,感受其中的美妙与宁静。

“就算是同一个工匠在不同的光线和心境下,创作出来的同样图案也会大相径庭,所以每幅扎染作品都是独一无二的,这就像开盲盒一样。”丁永超认为,从纯白质朴到五彩斑斓,扎染的最美之处就在于,每一个花形、每一条线段、每一个图案都像谜底,要一步步通过流程去慢慢揭开,不到最后,你永远不知道,它将以何面貌出现。

2008年,自贡扎染技艺被文化部列入国家级非物质文化遗产。这让丁永超强烈地感受到,对扎染这样的传统工艺应该抱着一种尊重,甚至是敬畏之心,因为它承载着厚重的文化历史以及匠心和情怀。

2012年,丁永超决定再次回到自贡,全身心投入无比热爱的扎染技艺。他精心研究、对比、遴选过针缝法、鱼子缬、蝴蝶缬、醉眼缬等几十种扎染工艺,引入阴阳交替、互动、互补的理念,首创丁式“去色染法”和“混色染法”。

2015年,坐落于大安区江姐村12组的丁丁扎染艺术馆正式落成。

盛夏时节,记者走进这座仿若世外桃源的丁丁扎染艺术馆,在1800平方米的面积内,展示着丁永超近年来创作的20余幅扎染壁画作品。

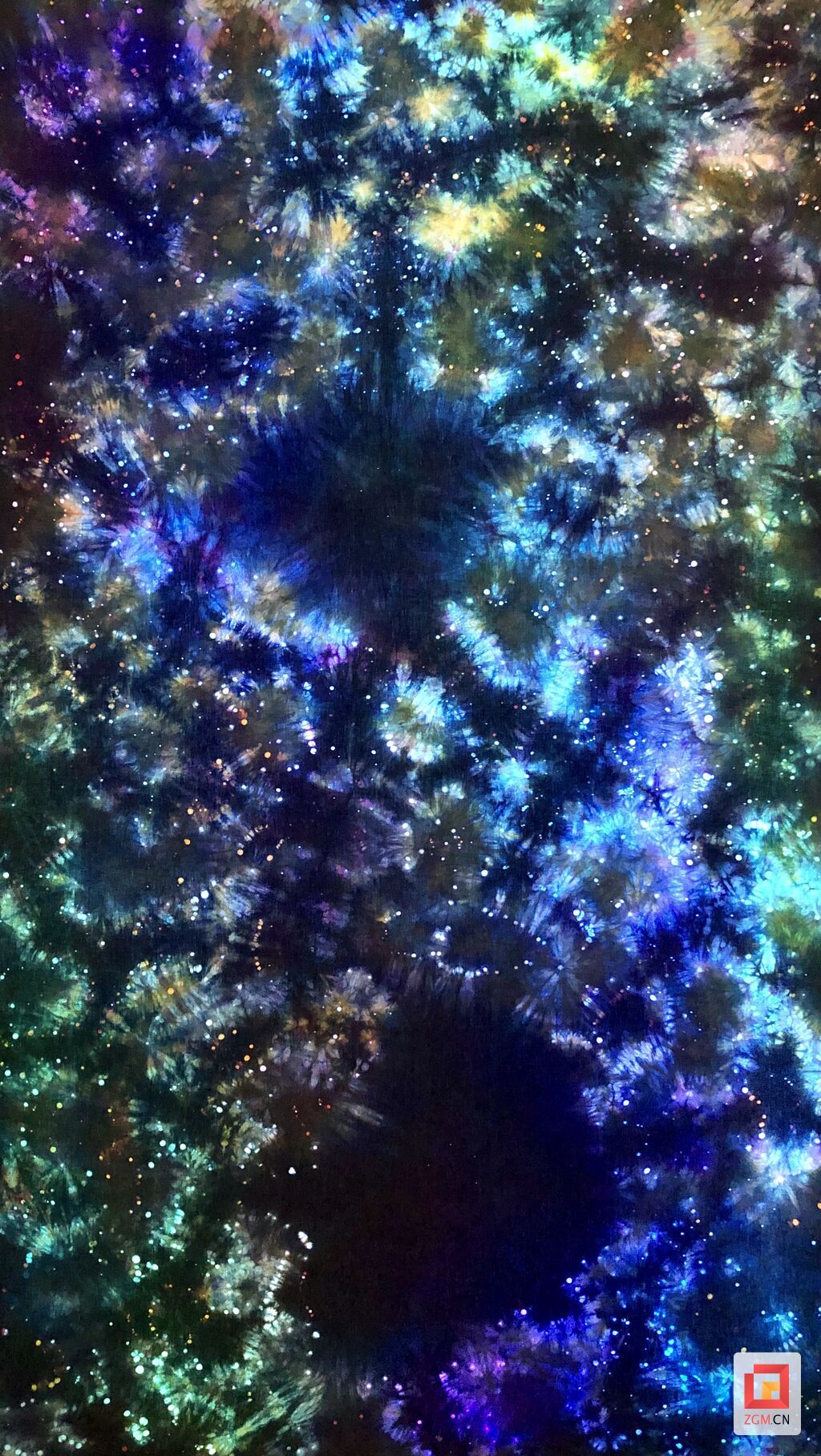

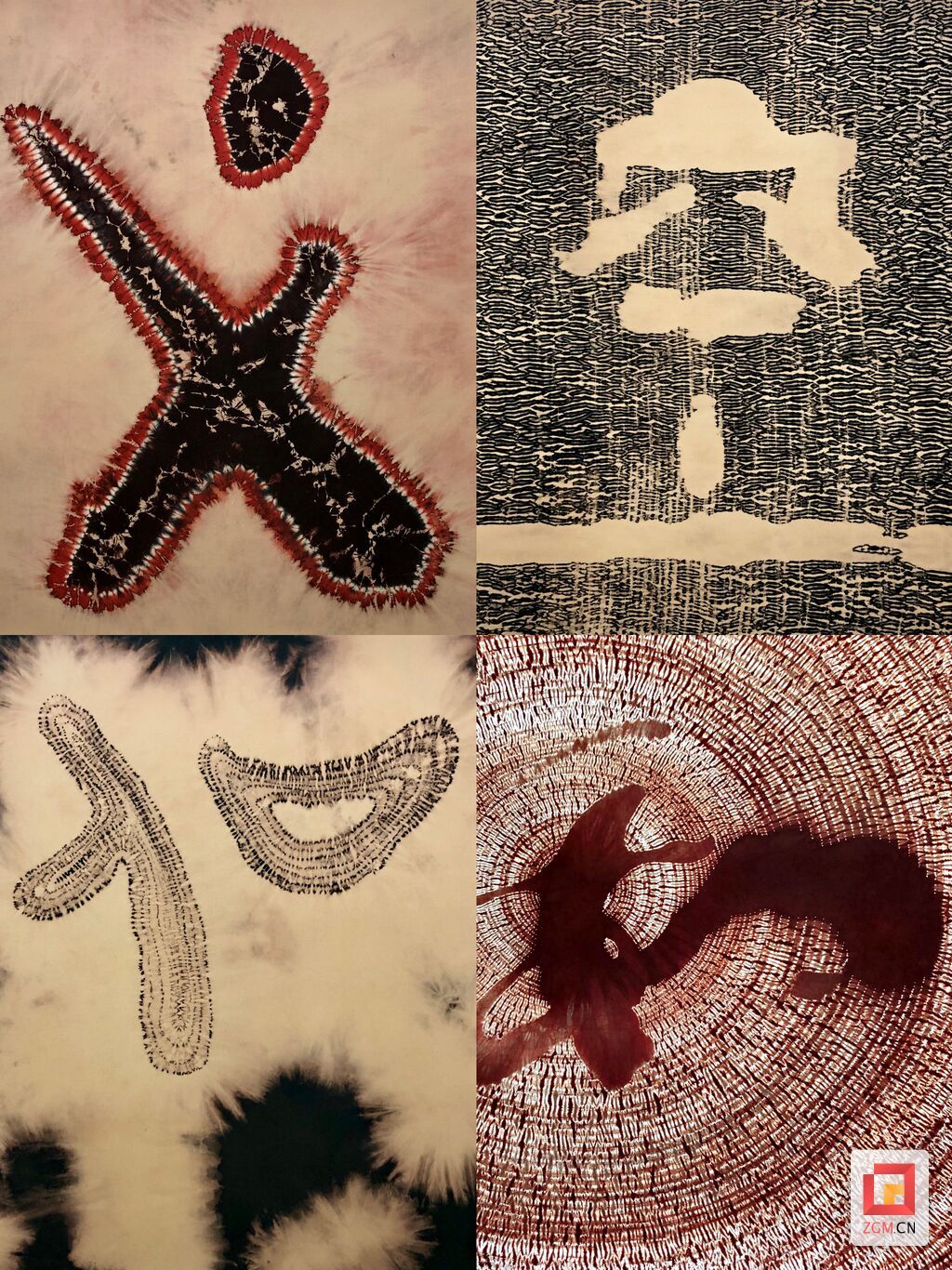

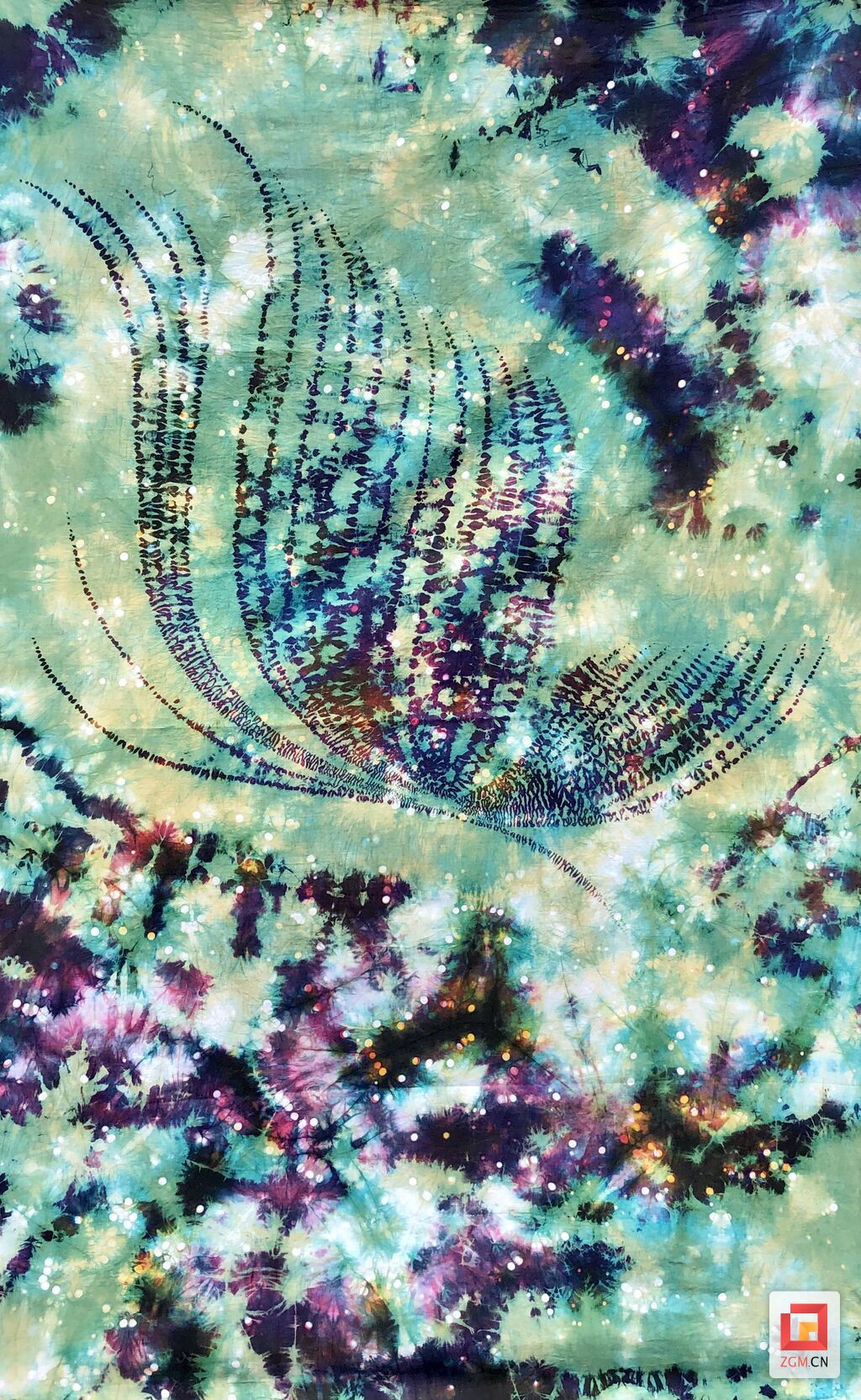

丁永超介绍说,自己的作品分为“无相”“家园”“符号”“幻蝶”四大系列。“无相”系列以中国传统文化为创作灵感,色彩与纹理虚实结合,作品空灵而传神;“家园”系列以星辰大海为主题,融入环保理念,展现了美与梦幻;“符号”系列将中国传统的“仁”“义”“中”“和”等文字进行创新,挖掘符号背后的深刻内涵,传扬民族文化;“幻蝶”系列的灵感则来源于那只让他重拾信心的蝴蝶,一个个如梦如幻的蝶影令观赏者爱不移目,叹为观止。

在丁永超看来,能给人带来惊喜之意,让人大呼“扎染还能这样玩”的作品,就是好的作品。

2018年,在由中央宣传部发起、中国电影集团公司拍摄的“庆祝改革开放40周年系列微电影”中,以从艺30年的丁永超为原型,拍摄了《非遗传扬人》这部3分钟的微电影,在全国各大影院以贴片形式上映,并同步在电视台、网络等平台播放。

对丁永超来说,这不仅是一次难忘的“触电”之旅,更坚定了他传扬自贡扎染的信心和决心。

“从幼儿园到高校,从机关公务员到慕名而来的扎染爱好者,丁丁扎染艺术馆就像一个温暖的港湾,欢迎着远道而来的朋友。我很乐意向大家介绍扎染的历史和知识,让他们近距离感受非遗文化的魅力。”丁永超表示,每个人都可以通过扎染,来展示自己独一无二的艺术天赋,扎染从来都不会让人失望,它能让每个人看到自己与众不同的闪光点。

在他看来,扎染技艺的传扬,需要从年轻人抓起。他曾经同四川省文化厅“文化扶贫”考察交流活动进行合作,把扎染艺术带进了课堂。丁丁扎染艺术馆还是中国石油大学非物质文化遗产扎染专家教研基地、成都师范学院美术学院扎染艺术教学基地,在这里常常能看到丁永超身边围绕着一张张年轻的面孔,丁永超带领着他们通过捆扎、涂染、加热、固色等流程,创作出各式各样的作品。“我不是他们的老师,而是和大家一起玩扎染。”丁永超说。

同时,丁永超认为,时代在变化、科技在进步,人们的需求也在升华,对传统工艺包括扎染在内,在保留一些基本的技法基础上要有创新,传统工艺的前途才能有生命力。

“扎染要满足当下生活需要和审美情绪,在合理的保护传承基础上,通过不断创新来满足当下人们心理的、精神上的一种愉悦和需求,才能真正让传统非遗扎染走进现代生活。”丁永超说。

从无人问津到重新焕发活力,扎染赶上了好时代,丁永超也赶上了好时代。今天的扎染是艺术品,是时尚的衣物,更是人们美好生活的一部分。

然而,出走半生,归来仍是扎染少年的丁永超,最为感谢的,还是自己这一路从未放弃。

也许,正是那只灵动的蝴蝶,就是丁永超的赤诚之心,令他无论何时何地,都能用一双巧手变出万般美景。

编辑:余凤

责任编辑:陈翠

编审:喻佳

6