近年来,受到线上消费的冲击和其他因素的影响,店主们喜忧参半。有的纠结困惑,去留无措;有的坚守初心,破局重生;有的寻求强大,多元发展。他们是谁?他们来自哪里?他们在收获希望和生存的同时,在担心什么焦虑什么?自贡网特别策划推出系列报道《嗨!小店》探访那些小店背后的故事。

自贡网记者 陈翠

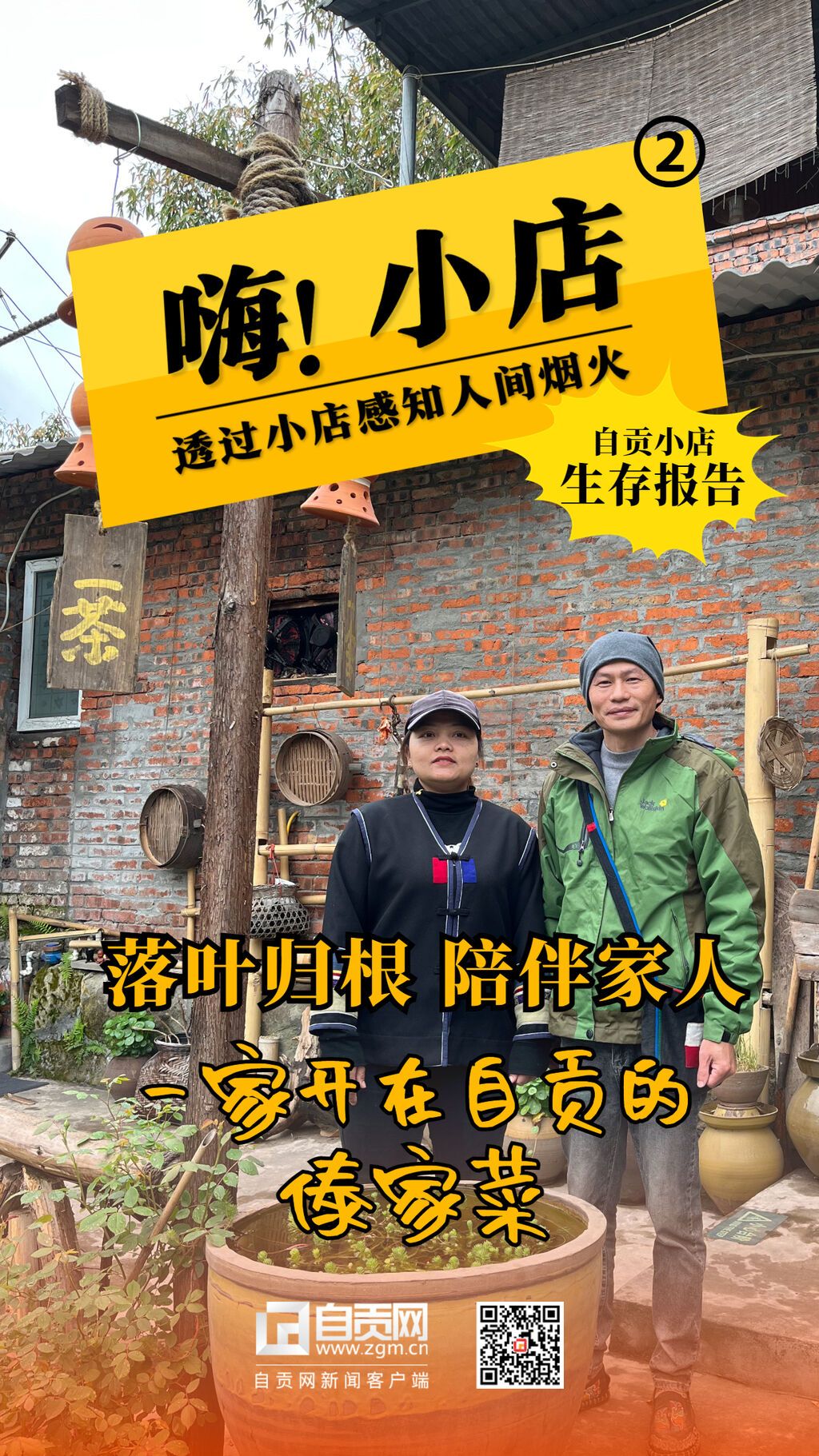

李远东的庭院私房菜隐匿在大安区马吃水的一个乡村院落,院子外阡陌交错,没有标识没有招牌,若非口口相传,很难找到。

3月14日,记者走进这家小店。在这方红砖青瓦的院子里,一桌一椅一草一木遍布生活气息,古朴的家具、氤氲的茶香、斑驳的青苔、游弋的鱼儿……还有各种从云南淘回的陶罐、饰物,简单质朴,却处处透出夫妻俩的匠心和淡然。

“我从小在这里长大,出去打拼了那么多年始终放心不下父母,落叶终须归根。”

2015年,35岁的李远东结束在云南西双版纳长达15年的漂泊,带着哈尼族媳妇张妹和女儿回到家乡自贡。

借“茶”消愁 萌生开店念头

起初,因在外地多年融入不了家乡生活,对未来感到迷茫的李远东经常在自家小院里借“茶”消愁,同时也开门迎客,以茶会友。

在朋友的建议下,曾在云南从事过餐饮业的李远东萌发了改造自家小院做傣族私房菜的念头。

“一是小众独特,二是满足妻子的思乡情怀,又能陪伴父母和孩子。”对以家庭为重、喜欢慢生活的李远东来说,盈利并不是开店的初衷。

李远东和妻子一起动手对简陋的老屋进行了简单翻修,从旧货市场、拆迁工地“淘宝”打磨加工,石磨、蒸笼、酒瓶、树根都有了用武之地。“尽管这样,前期还是花费了七八万元。”

院子装修“粗打整”,但对于食材和菜品,李远东却是精细入微力求完美。他对酒楼菜和傣家菜风味进行了融合,使其相得益彰,色香味俱全。

傣菜必备的昆虫、土猪肉、菠萝、佐料等,全部从云南购进,以保证地道;夫妻俩还在门前的菜园里开辟了一小块土地专门种植香茅草、薄荷等调味植物,随用随取。

开店初体验:现实远比理想骨感

2019年春节,“茶舍·傣家菜”开张营业,夫妻俩身兼采购、厨师、服务员多职。开店之初,两人不愿被经营的琐碎挤占全部时间,想把更多精力和时间用于陪伴父母孩子。小店每天只接一场订餐,由于位置太偏没有口碑积累,加上疫情来袭,收益甚微。

“生意不好的时候一个月只有几桌客人,收益两三千块钱,当时有了小女儿,妻子又没有工作,这些钱完全不够一家人的生活开销。”

现实远比理想骨感,李远东只得利用空闲时间去跑网约车,以维持生活。

迫于生活压力,李远东开始尝试在经营和生活之间寻找平衡点,改变小店经营模式,接受零餐预订。

意外火爆 依然坚守初心

也许是小院的质朴宁静,也许是菜品的异域风味,也许是老板的真诚随性,这方闹中取静的院落受到越来越多食客的知晓和喜爱,再经过客人在社交平台的分享和口口相传,小店意外地火了起来。

为给客人良好体验,小店一顿最多也就接待3桌客人。“现在通常得提前一个星期预订才有空位。”

李远东每天会接到十多二十个微信和电话订座,还常有遂宁、宜宾、内江等地的客人专门开车过来吃饭,遇到餐桌已订满就只得一一婉拒。

这让李远东十分过意不去,但他似乎并不愿“妥协”——陪伴家人才是人生信条。

李远东说,现在家庭经济状况有了很大改善,每月算下来平均能盈利一万余元,孩子的学费和一家人的生活没问题了。

“目前还没有扩大规模的打算,对于现在的生活我很知足,家人在身边,事业和家庭都能兼顾到,这对中年人来说,应该是最好的生活状态了吧。”

栏目热线:18708371173

编辑:陈翠

责任编辑:彭彦彰

编审:喻佳

0