自贡网记者 张才/文 叶卫东/图 王朝晖 陈诗远 余耀/视频

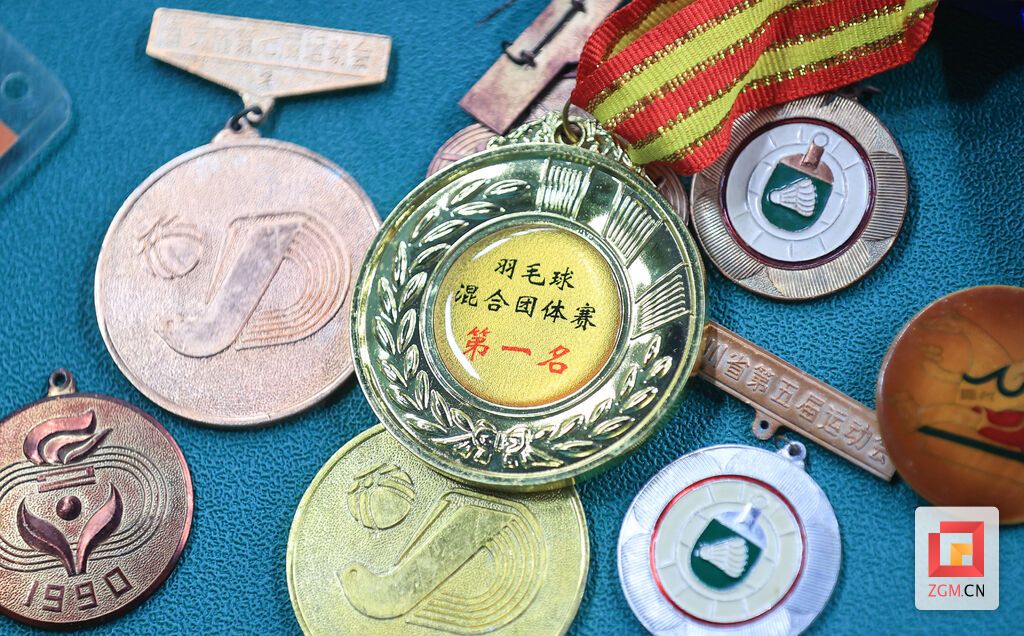

这位教练名叫王德清,今年已是80高龄的他,堪称自贡羽毛球运动的“拓荒者”,曾长期担任自贡市羽毛球队主教练。退休后再度“出山”,担任自贡市羽毛球运动协会首任秘书长,并从事羽毛球教学工作至今。

半个世纪以来,王德清培养了一代又一代优秀运动员和职业教练。在他的影响下,其儿子、儿媳、孙女目前均从事羽毛球教学及群众性体育工作,“一家三代四教练”被传为佳话。

1971年,国家体委决定恢复组建国家羽毛球队。也就在这一年,从成都体育学院毕业的王德清,成为了自贡硬质合金厂子弟校的一名体育老师。

1974年,自贡硬质合金厂子弟校在我市率先成立了业余羽毛球队。1976年,以该校校队为班底的自贡市羽毛球代表队组建,王德清任球队教练,同年出征四川省少年羽毛球比赛,最终在19支参赛队伍中名列第九。

“当时的羽毛球拍是木头做的、羽毛球是塑料的,打几下就‘卡’住了。”王德清称自己上大学时是校排球队的,当羽毛球教练算是半路出家。他表示当时省内球队大致分三个档次,长期包揽比赛前两名的重庆队和成都队属第一档;有训练场馆、定期开展训练的地市代表队为第二档;只有露天训练场地、利用周末开展训练的自贡队属于相对较弱的第三档。

“刮风下雨不能练,太阳大了也不能练,晃眼睛。”王德清颇有感触地说,当时球队的唯一一块训练场,是紧挨学校教学楼的一块水泥地,受天气影响无法练球时,他就带领队员在楼道里折返跑,或是跑楼梯练体能。

王德清至今仍然记得重庆队教练赛后评价自贡队队员:身体素质和基本功都很好,就是球的线路不够清晰。王德清嘴上承认,心里却泛起了苦水:“室外训练有风,拉不起线路,球打不到位啊……”

既然条件比不上别人,只有花更多时间、流更多的汗水。

球队主力队员、王德清的儿子王君记得放学后书包一丢就开练,直到晚自习铃声响起才往教室跑;高强度训练之下,球鞋在水泥地上反复摩擦,往往一个星期左右就“漏底”了,队员们买不起新鞋只好找块胶皮,补上后接着练。但就是在这样艰苦的磨砺下,队员们的技术水平和比赛成绩逐渐都有了长足进步。1984年全省少年羽毛球比赛,王德清率队连克强敌获得第四名,他记得关键一仗的对手是从未战胜过的泸州队,比赛从早上8点一直打到了下午1点。

“对方有好几名省预备队队员,有室内训练场,最后还是我们赢了!”回想那一仗,王德清仍然有几分得意。据悉,此后相当长一段时期,自贡队定下的比赛目标都是在省内“保四争三”。

“尽管没有在全省大赛上得冠军,但我已经很满足了。”回顾自己近20年率队经历,王德清环视眼前的场馆不由得感慨:“如果能有现在这样的条件,成绩应该还能提一提。”

“我和女儿都是王老师教出来的;我老婆受我的影响也喜欢上了羽毛球,从单位辞职后到球馆当一名发球教练。”从自贡硬质合金厂子弟校毕业的王君,习惯称父亲王德清为“王老师”,在他的记忆里作为教练的父亲格外严厉。

“就因为我是‘教练’的儿子,就一定要打得比别人好,别人输球可以,(选拔时)我哪怕只输一局就要被刷下来。”王君表示,小时候只觉得练球很苦,长大后才发现没有一分苦是白吃的,羽毛球和自己已经密不可分。

身为国家二级教练员的王君,继承了父亲送给他的《羽毛球教学训练大纲》,从2009年起便专职从事羽毛球教学。同时,王君的球技也没有生疏,在2023年举行的第三十五届全国中老年羽毛球邀请赛上,他不仅获得了男子单打(A组)第四名,还和队友一起获得了混合双打(A组)第四名。

王君的女儿、 国家一级运动员王丽丹,4岁半就跟随爷爷王德清练习羽毛球,上中学时曾先后两次荣获四川省青少年羽毛球锦标赛亚军,并获得了参加全国青少年羽毛球锦标赛比赛资格。“00后”的她目前在福州从事羽毛球教练工作。

“我们一家三代都在教球,也有一家三代到我们球馆练球的。”王君微笑着给记者介绍,羽毛球是一项老少皆宜的体育运动,除强身健体之外,还能帮孩子在对抗中学会正确看待输赢,此外还有助于预防近视、颈椎病。

早在5年前,王德清的学生们就为他举行了一个简单而隆重的“挂拍仪式”,但闲不住的他又担任起球馆的技术顾问,每周上两堂课,有时还会和学生打上一两局。“想打好羽毛球,先要练好基本功。这好比一座房子的地基,我帮他们打牢一点,他们就能把房子建得更稳、更高!”看着球馆中飞舞的羽毛球,王德清眼中依然闪烁着热爱的光。

编辑:冯方湲

责任编辑:陈继东

编审:吴山冠

1