“颜昌训、颜昌英两弟兄首次步入盐场,所凿的第一口井能达990米的深度,并一举成功,这绝非偶然。因其在总结前人经验的基础上,加之他们自己细心研究、探索,作出了合乎科学的推断,掌握了当时凿井的先进技术,并有足够的信心和勇气。凿井时遇到的‘硬岩’,是比铁还坚的‘绵岩’和‘铁板腔岩’,用当时原始的钻治修井工具,是根本无法凿进。颜昌英就与当地著名的铁匠李振亨、李振修两兄弟一起,改进钻头的形状、规格、大小和重量等,如此这般,反反复复地改进和实验,最终高质量的凿井钻头锻造成功,投入使用,终于突破‘硬岩’,使得咸泉骤涌,汲出黑卤,大量瓦斯冒出。”

杨宗翔老师插话“颜昌英与李振亨、李振修两兄弟这‘三郎舅’所发明的这些钻头,是了不起的技术创新啊!”“对”,我点头说,“这就是后世所称的‘鱼尾锉银锭锉’和‘马蹄锉’等凿井治井修井工具。永兴井的钻凿成功,实为自流井盐场向地层深处要卤要气的先例。颜昌英首次突破嘉陵江石灰岩层,将‘小仄子’深井技术向前推进了一大步,所以十年后(公元1835年),在相距不远的阮家坝,又打成了燊海井——世界上第一口破千米大关(1001.42米)的超深井。从这一角度看,永兴井的开凿之法,对1835年凿成燊海井,应该有关系的。颜昌英开创超深钻井技术,为世界超深井技术的开发,奠定了基础,作出了贡献。”

“说到颜家对井盐开凿技术的贡献,不得不提及一个人物颜杰礼。”老邱接过话说。“颜杰礼,字蕴山,号逢吉,排行老四,是颜昌英胞叔颜仲光的孙子,他的堂侄,清代同光年间自流井著名的井口管事,被誉为盐场鲁班,是自贡盐业史上最有声望的科技人才。他一生之中创造、发明了许多钻井、固井、打捞的工具。熟悉井矿盐地质,对地脉了如指掌,凡由他定点凿井,无不见功,且精通建筑,多才多艺,最拿手的本领是井中取难。凡遇盐井落难取难,即井中落物、断物曰‘落难’,打捞曰‘取难’。他就根据实情创造、发明了打捞工具。他先用泥土制作模型,俗称‘下泥娃儿’,按模型铸成铁器。设计有正反铁爪子,为爪子形,能抓住断物或落物提取之,其原理如伞状,越张越开,越抓越紧,甚为巧妙。并亲自操作,穿、提、抓、抱、抹,并向工匠们授其用法,十分奏效。每当盐井发生故障,他便端坐井房,夜以继日,从容指挥打捞,顺利排除故障。他去世后,井口管事、山匠们尊崇其独到精湛的技术,多供奉颜公蕴山香位的木牌于井口,以资敬仰怀念,因颜蕴山个子矮,误认为排行三,故大家都尊奉他为‘颜三土地’”。

老邱接着说,“颜家兄弟将此井取名为‘永兴井’,取其永世兴旺之意,由此正式开办‘永兴井’井灶,连续取卤烧盐一百又一二十年,其延续时间之长,在自流井盐场实属罕见。此井取卤制盐盛时,煎锅三百余口,最盛时烧800余口,获利甚丰,是一眼水火共生,以火为主的好井。为颜家创办盐业奠定了基础。永兴井锉成3年后(1828年)兄长昌训病故,昌英独揽家政,又在马冲口一带锉办北海井、来龙坳井,设总柜房于永兴井。公元1830年,颜昌英创建家族堂名‘颜桂馨堂’。后又有德馨堂、嘉荫堂、怡怡堂、敦五堂、承善堂、经五堂、庄寿堂、可贞堂、永庆堂等相继而上,颜氏家族成为当时自流井经营盐业,发展地方经济的一大势力,成为盐商旺族。由于马冲口至来龙坳的盐井都属颜姓锉办,该处地名就改成‘颜家湾’, 至今未变。”

我们坐在颜家老宅旁的一棵黄桷树下,树冠茂密,绿荫如巨伞,遮蔽了阳光的直射,树下的空气清新,氧气充足,让人感到舒适和放松。听到对颜氏家族的一番话,颜军笑哈哈地一直点头。他说自己是颜家湾的最后一个住户。因为他坚守,老宅才没有被拆毁。使我们看到了仅存的颜家遗迹。这是重台重院的平面布局形式。全宅坐北朝南,后靠八脚山梁,前有溪沟,左右各有一大一小的堰塘,处于前松后紧的坡地地段。是颜昌英在开凿永兴井见功后修建的。宅院按中轴对称形式布置,采用前厅后屋的两重庭院形制。第一重朝门和前厅因年久失修被拆毁,右侧厢房部分墙面被改建成砖墙,左侧厢房已经被外来居户拆除,做了扩建,看不出原来的样子。唯有黄浆石砌成的六级台阶尚在。中门以内为第二重院坝,中间铺就了大面积黄浆石板。左右两侧厢房各有三间两层结构,正面台地是宽大的正厅,面阔三间约五丈,进深二间近三丈。颜军打开房门让大家看,房间宽敞,抬梁式建筑,房梁横木均为两根粗大的杉木拼接,中间没有立柱,两头的立柱也有50、60公分,檩子也是上等好料,屋滴水下的路沿石为4米一截,可见家族的殷实!

自然,一行人在交流中,也谈到了颜家的衰落,唏嘘罢了。

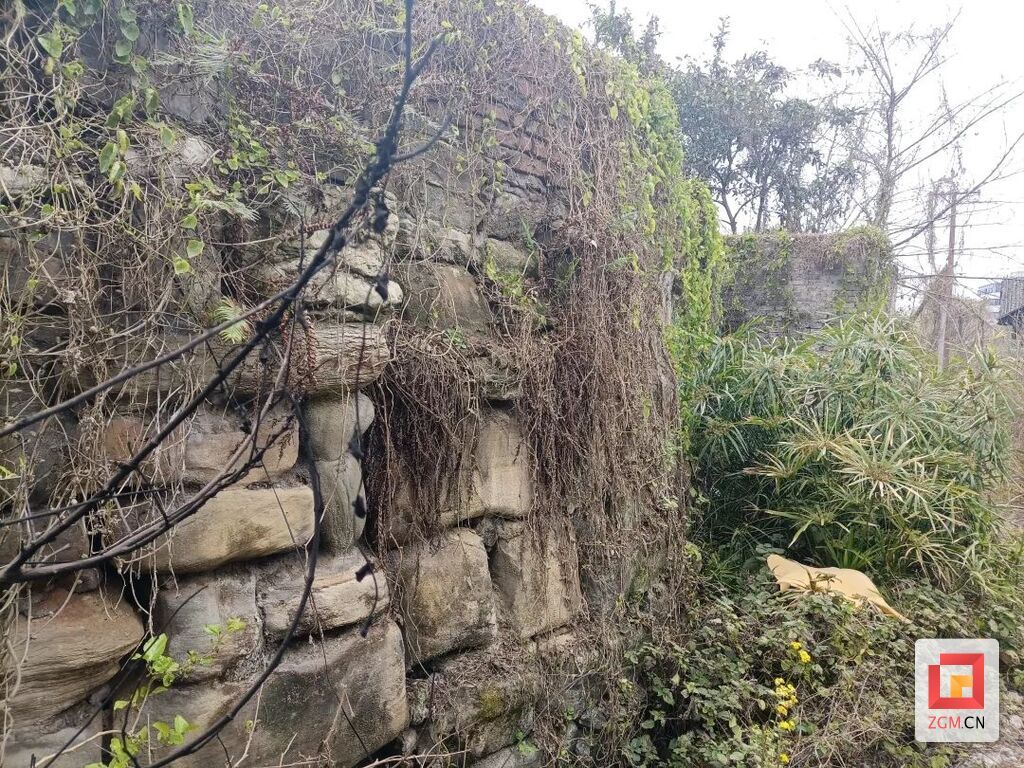

“颜桂馨堂”的发家井——永兴井,在颜家老宅的右前侧。按照邱世剑老师给出的永兴井坐标:北纬29度22分39",东经104度46分37", 海拔高程341.5m。但这里刚实施了旧城拆迁,要在一堆瓦砾中寻找,还是颇费功夫!永兴井开凿见功,颜昌英在井口处修一大批灶房,拆迁前就仅存井灶房一栋,坐南向北,建筑面积80平方米,为椽斗木结构,面阔3间10.8米,进深2间7.4米。从拆迁时照的照片上看,虽基本保持清代建筑结构原状,但已经成为危房,十分残破!钟旭老师带着我们在瓦砾上艰难寻觅,好在两层柜房还没有拆除,虽人去楼空、墙壁洞穿、垃圾遍地,但依然矗立不到,成为很好的坐标参照物。顺着它门前的石板路,我们往来龙坳方向前行10余米,道路两边都是用大小不一的黄浆石砌成的堡坎,横平竖直,不规则中有规律,完全不像是普通的建筑构建,倒像是天然不带雕饰的艺术作品,泛着润色。邱世剑老师指着南侧台地上的一棵高大黄桷树,告诉大家那树下就是永兴井的位置。这棵树茎干粗壮,树形奇特,悬根露爪,蜿蜒交错,古态盎然。枝杈密集,大枝横伸,小枝斜出虬曲。树叶茂密,叶片油绿光亮。推倒的灶房像被撕裂一样,折断的梁柱和领子插在断墙瓦砾之间,苔痕累累,其状惨然。

“这一片的古盐井不少”,钟老拿出一张图纸,指着说“你们看,这上面标注有德勤井、德全井、德海井、山海井、南海井、北海井、中海井、天海井、洪海井、海流井几十个。对面马草山有成龙井、河海井,来龙坳放牛山一大片有太丰井、合龙井二十多个。”围着这张图仔细看,我不由得惊叹“哦哟,真不少呀!”“除了杨家冲的吉成井,大安街的燊海井,其他的都看不到了。”杨宗翔不无惋惜道。我不甘心地说“走,去找找看”。

我们爬坡上坎,按照图纸上的标示,一一寻找,结果很失望。

在放牛山上,有一大卤池遗址。著名的大同枧卤管从卤池伸出,枧以无数根打通竹节的大楠竹接通为之,满身缠篾,以防破漏,或埋土中,或悬岩畔,或架空中,俗称“枧杆”。枧引盐卤入灶,可免人力挑卤。这就是著名的“移卤就灶”。杨宗翔老师说,“自贡盐场安设长距离输卤枧杆,始于太平天国战争时期。清咸丰年间(1851—1861年),对天然气的大规模生产性开发利用,逐步集中于东场自流井郭家坳、土地坡地区,卤水供不应求。而西场贡井的卤水,则供过于求,于是长达十多二十里的枧杆应运而生,形成西卤东移的局面。清光绪十八年(1892年)以后,大坟堡地区陆续开发盐岩井,盐岩卤大量开采,贡井的黄卤逐渐为咸量较重的盐岩卤水所替代。这些卤水经营者称之为‘枧户’,都在该地区附近高山上设枧,输往火灶最盛的郭家坳地区去煮盐。大同枧原为李四友堂的卿云枧,因改道进岩盐卤而更名为大生枧,枧路全长4.45公里,进水地点在大坟堡放牛山顶,这里接收各盐岩井打来的卤水,名曰上塘;转水地点设在营盘山边,接收从上塘放来的卤水,再做一次计量,并分流、暂存卤水,名曰中塘;出水地点设在郭家坳大湾井后山腰,卤水从这里转放到各盐灶,名曰下塘。上中下塘建大楻桶储卤水。”我赞叹“这真是中国井盐史上的又一伟大创举!”

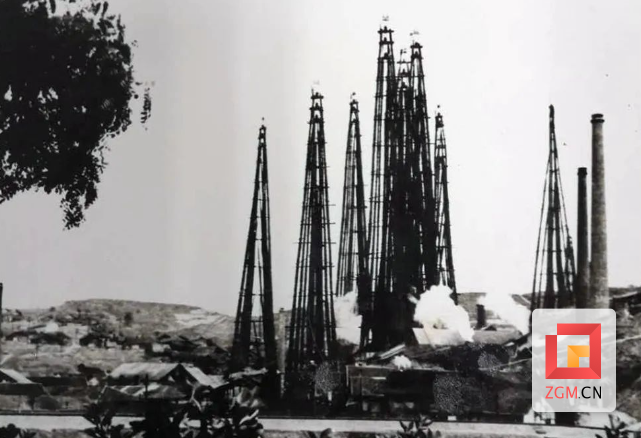

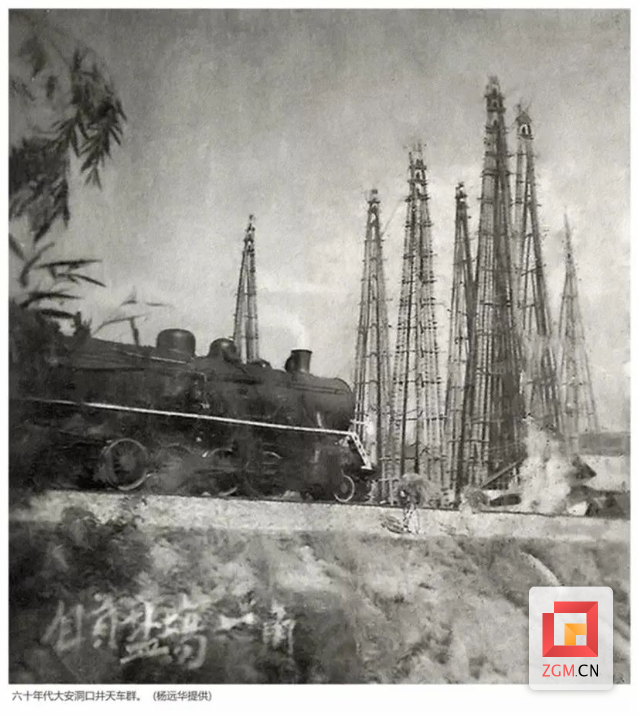

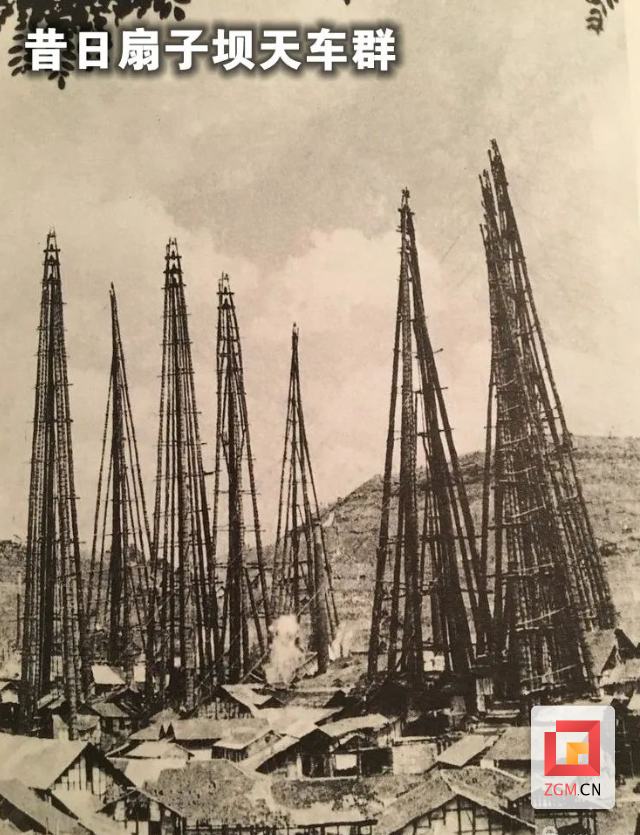

来到颜家湾巷217号,见已成废墟,仅剩西侧墙体的立柱折断在瓦砾中。“这就是盐仓坝大盐仓”,杨宗翔兴奋地告诉众人。“大盐仓坐东向西,建于1940年,建筑为穿斗木结构,悬山屋顶,面阔19.8米,进深26米,建筑面积515平方米。盐务局所建,为颜家湾一带井灶提供储盐场所。上世纪六七十年代,因颜家湾带井灶停歇,该盐仓遂常年空置,长年失性成危房。拆迁前住有居民四户,主要为盐厂退休职工”。昔日的盐仓坝是典型的手工业工场。盐井群木制井架直插云天,竹制枧管蜿蜒山野,煎盐灶房鳞次栉比,景象蔚为壮观。如今,数量众多的井灶群遗迹遍布,其中最具代表性的是永兴井。碓房、大车房、灶房、柜房、放牛山等建筑和碓架、井架、大车、盐锅、盐仓、采输气设施、马车、枧路、卤水池等产盐设备,或多或少有遗迹可寻。庆幸的是谭旦囧实地测量大同枧枧路及其设置时,将这一区域的历史场景都一一拍摄了下来,编纂成《旧工艺新探採》一书,可较为全面地展示清代井盐钻凿、天然气采输、采卤、煎盐等传统技术和工艺。甚为珍贵。否则,很难想象这“十九世纪中叶中国最大的手工工场”建筑和设施的模样了。

天地悠悠,夕阳染红了天边。站在盐仓坝大盐仓遗址,看着颜家湾一片残垣断壁,百感交集。大坟堡地区的古盐井,除“世界第一口超深井燊海井”等少数尚存外,都被逝去的岁月带走,被历史的风沙掩埋,上千年的盐业辉煌被尘封。但作为地下文物的它们依然存在。这些遗址无不葆有永不消失的光芒。历史的悠长、文化的厚重、民族的瑰丽啊!每每凝视,让我痴迷,无不怦然心动,由衷生出对前人的赞叹与崇敬!

有人说,自贡的盐业是夕阳产业,被淘汰是自然的。我想说,夕阳西落,明天又会蓬勃升起朝阳。随着“川渝盐业遗产”申报世界文化遗产的提出,我们应当乘机而上,“找回盐都”,拂去古盐场的沙尘,再现大坟堡区域井灶遍地、天车林立的盛况,将这一束束闪耀千年的历史文物之光汇聚一起,成为炫人眼目的世界上独一无二的遗存场景。

想至此,一个念头冒了出来:何不学习成都复建摩诃池和大英打造卓筒井景区的经验,在盐业遗址密集的颜家湾规划和修建一个“十九世纪中叶中国最大的手工工场遗址公园”,来替代早已消失的扇子坝,让盐文化释放璀璨的光芒!(黄毅 )

编辑:王娉婷

责任编辑:张驰

编审:喻佳

0