自贡网记者 周姝

“我的主要剧本、著作大半在自贡写作,

杂文的精品篇什在自贡写作,

我对自贡有特殊感情。

我和自贡的关系,

是唇齿相依大半生。”

——魏明伦

临走前,他留下生命“最后的馈赠”——将自己的眼角膜捐献给四川省红十字会,用这样一种特殊的方式,延续起萦绕自己70余载的“文学之光”。

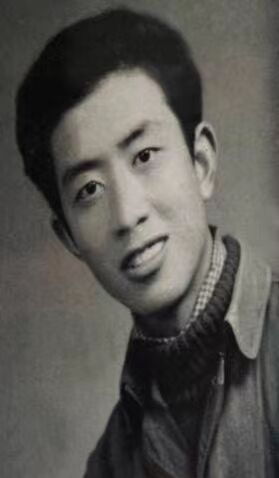

1941年,魏明伦出生于四川省内江市,父亲魏楷儒是川剧演员。从小,魏明伦就在前辈们抑扬顿挫的川剧高腔声中长大。前辈们看他热情好学,便拉他学唱。他这一开口,大家眼睛都瞪圆了!哪里想着7岁的小娃竟应声就唱,还学得有模有样。

1950年,魏明伦进入自贡市川剧团(现自贡市川剧艺术中心),正式开始了他的艺术生涯,在这里一待就是近半个世纪,他历任演员、导演、编剧等职位,为自贡川剧艺术的传承与创新付出了辛勤努力。

人,并非台上被操纵的木偶,而是可以挣脱命运束缚的。于是,魏明伦鼓足自学的韧劲,台上扮演生旦净末丑,台下自修诗词歌赋。

1957年,16岁的魏明伦就自编、自导、自演了川剧《冲霄楼》,并开始发表文章,主要有《广告式的剧评》《台风篇》《激流之歌》等。

平民百姓的嬉笑怒骂,艺人生活的酸甜苦辣,还有生活中的悲欢离合、恩怨纠葛,他全看在眼里、记在心里,也写在戏里。他剧本特色之一,是把自己目睹耳闻的生活提炼成戏。

创作于1979年的剧本《易胆大》是魏明伦9部大戏的第一部,也正是他自己生活的结晶。魏明伦曾在自贡乡场上目睹过川剧艺人贫困病逝,戏园书楼里停着棺材,书楼旁戏台上当地恶霸点戏,逼迫死者的遗孀唱川剧《吊孝思春》,魏明伦就把这件真事提炼写入《易胆大》。

戏中“九龄童”之死同样取自真实事件。1930年,川剧“戏圣”康芷林被国民党一军需处长所逼,在重庆演出《八阵图》。康芷林带病卖艺,冒险“撕飞卡”“倒硬人”“抛头盔”,活活累死在台上。

1980年,根据周克芹小说《许茂和他的女儿们》改编的《四姑娘》进京参加全国戏曲调演。

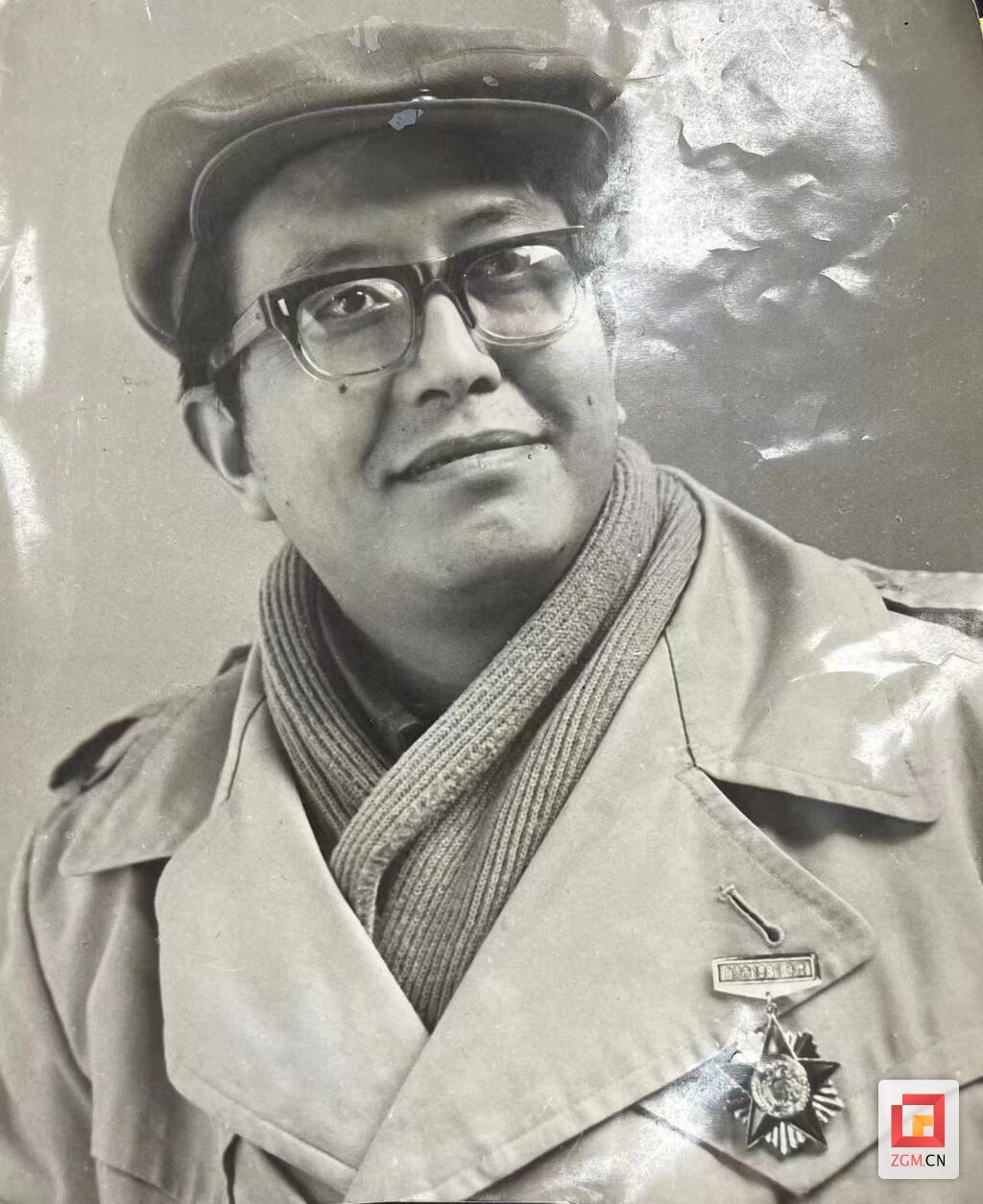

1981年,魏明伦的两部作品《易胆大》《四姑娘》破例同时获得首届全国优秀剧本奖。次年,魏明伦和南国编剧的《巴山秀才》再获第二届全国优秀剧本奖。“魏明伦连中三元”震惊戏剧界。此后,他一年一戏,一戏一招,翻空出奇,变化莫测。

1995年,《中国公主杜兰朵》荣获第四届中国戏剧节优秀剧本奖。同年,出任电影《变脸》编剧,影片先后荣获中国电影节华表奖最佳合拍片奖、金鸡奖最佳合拍片奖、东京国际电影节大奖等系列奖项。

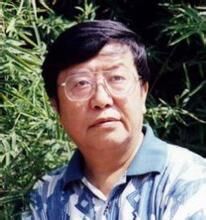

魏明伦还为这片他曾热爱的土地,留下了许多文化的余韵。比如高铁自贡站内的《灯城赋》就是他的作品,他曾深情寄语——“我祝福自贡这座千年盐都、中国灯城永葆青春,再铸辉煌。”

在上世纪六十年代,因为有着喜爱阅读的共同爱好,两个青年很快成为无话不谈的好友和合作伙伴。在自贡工作期间,只要是魏明伦编剧的作品,那么作曲和指挥一定是廖忠荣。

“敬业,能听得进去反对意见。”廖忠荣举了个例子,《四姑娘》曾十易其稿、反复打磨,但魏明伦却甘之如饴。

原市川剧艺术中心主任蒋刚回忆,2011年《夕照祁山》为了角逐中国第十二届戏剧节,邀请当时已经70岁高龄的魏明伦再次出山。短短两个月时间,魏明伦就先后五次回到自贡。当演员排练时,魏明伦就坐在台下审戏,一场一场地审,遇到不满意的地方,他就亲自上台给演员示范、讲解,纠正演员的表演细节;对演员的唱腔、导演的表现手法、舞美设计、音乐效果,他也一丝不苟、一段一段地审看,对字幕,他一句一句地审读,务求精雕细刻、精益求精。每每排练完一场戏要花两三个小时,魏明伦从不嫌累,经常审戏到深夜,旺盛饱满的工作热情不亚于年轻人。

最终,《夕照祁山》攀上中国戏剧最高峰,荣膺第十二届中国戏剧节优秀剧目奖。

一个月后,魏明伦收到邻水县人大常委会给他的信函:“你不辞辛劳,远赴大兴安岭,深入特大火灾灾区……我们同意调动冯宗裕同志回邻水县工作,并于1987年9月12日向漠河县人民政府劳动人事局发去了调动通知。”

欣悉冯宗裕即将调回四川邻水县工作的消息后,魏明伦叹道:“这次剧本没写出来,先‘救’了一个人回来!”

魏明伦的成就主要是在自贡这块饱含盐味的土地上取得的,他就是盐文化的精英,他因这座城市而闪光,这座城市又因他而骄傲。

在魏明伦戏剧馆,馆中有一个9岁孩童仰头看戏的小雕塑。

魏明伦曾说:“我想,这个雕塑意味着传承,希望后继有人、仰头看戏。”

编辑:张翠娜

责任编辑:郑鑫玉

编审:吴山冠

0