□陈星生

1938年10月,国民政府在衡阳召开盐粮会议,盐务总局作了“关于近年来食盐产运情形的报告”,披露了抗战全面爆发一年来我国食盐生产和运销发生的重大变化:1937年七七事变爆发,长芦、松江两个盐区沦陷,食盐断供;1938年,潞、鲁、淮盐产区相继成为游击区域,与后方运输隔绝。川盐产区地处后方,平时为防生产过剩,年产量被限制在700余万担。国难时刻,川盐增产成为“战时之特要使命”,“从二十七年(1938年)起取消限制,增加产量。先自富荣东西两场着手,于4月15日暨5月1日起分别实行”。(见《中国近代盐务史资料选辑》第四卷第20页)。

执行川盐增产计划,国家希望富荣东西两场(1939年自贡设市后为市名和场名统一,于1942年改名为自贡盐场)要在1937年327万担的基础上,再增产300万担。(魏少申著《四川盐业考察报告》民国二十八年七月初版)自贡场商和盐工们在政府督促与鼓励下,积极起推盐井,增加卤水产量。1938年3月至1941年11月,推卤盐井由57眼增加到216眼,月产卤水由315735担增加到881137担,分别是增产前的4倍和3倍;月产盐担数,由266358担,增加到434704担,增产61.2%。(中国农民银行经济研究处编《自贡之盐业》民国三十一年版)在不到三年半时间,新增了159眼产卤井,其中井深860米至1000米以上的盐岩井8眼、黑卤井62眼,井深660米左右的黄卤井89眼。(魏少申著《四川盐业考察报告》民国二十八年七月初版)这批复淘或新凿盐井的投产,奠定了完成川盐增产计划的基础;国难时期的盐场工匠,用古老的盐井深钻技艺,创造了生产救国奇迹。本文选出4幅老照片,以展现抗战中自贡工匠的风采;并参照前辈的研究,试解读自贡古老的盐井钻凿过程中的关键环节与技艺。这些照片,是当时金陵大学理学院音影部孙明经先生和中央博物院筹备处专门设计委员谭旦冏先生拍摄的。致敬二位先生!

开大口与下石圈,开凿盐井的第一个重要环节。图1是孙明经1938年在自贡拍摄的石圈半成品,安装时还要由石匠作精确修整。自贡地区地表多系松散的粘土,为防凿井时不至崩陷,就要砌起石圈来阻隔。石圈砌在事先用锄挖至硬底的大圆坑(盐场专业术语:大口)里,石圈从坑底层层上垒,一直砌到与地面平。在大口平底中心点做一个与大锉直径相等的凹锅形标记,其形状似圆形无盖的印泥盒,盐场术语称其为“打印盒”,印盒是下石圈和下大锉的坐标点。凿一眼井用多少石圈,取决于大口找到硬石层的深度,一般有几丈至一二十丈深;如果大口挖很深都找不到硬底,也可在较硬的麻枯石层铺设铁质抬杠,以扛住这一槽石圈的重量不至下沉。照片上是石圈半成品,取材于本地黄浆石或青砂硬石,石圈半成品运到凿井现场后,石匠师傅还要把它修平整,特别是石圈圆心的内径,必须与将来下的木竹外径高度吻合,所以还须请做木竹的木匠事先做一个与木竹尺寸一样的“样筒”,以便石匠修整石圈精度时随时测试使用。石圈的尺寸由井口直径决定,以1940年建功的蔚蒸井为例,该井井径4寸,石圈长宽17寸见方,厚6-10寸,圆心内径10寸。蔚蒸井是一眼水火井,地处自流井郭家坳土地坡段,井深1114.45米,是由熊佐周、侯策名、罗筱元、罗华垓等著名场商共同开办的。下石圈是一道神圣而精细的工序。吉日吉时到临,专门负责下石圈的石匠焚香叩头,敬鲁班师;事毕,石匠用刀割破事先备好的公鸡颈项,把鸡血淋在石圈以及所用工具上,顺手拔下鸡毛蘸血涂抹并贴一两羽于上述各物上。此项仪式叫开大红,严禁放鞭炮,以避讳招致石圈破裂、坠落等不祥事情发生。下石圈的主要设备是架在大口上的木制支架(搞竿)、跳板等,抬匠把用扣索套好的石圈,通过大口上端的横梁,缓缓放至离大口底部还有几寸的地方悬空暂停;腰带和头帕上插着各种工具的石匠由搞竿下到大口底,将石圈拨正于印盒,指挥上面的人将第一块石圈落下;石圈落下后,石匠在下面还要用随身带的比子、洗铲等专门工具进行吊墨、找水平等操作,直到石圈精确落位。每下一块石圈都要吊一次墨,并在石圈四周用条石撑在大口腔壁上,以防流沙走岩移动石圈。石圈层层垒好后,石匠还要当着井口管事及账房先生的面,用只适用于该井尺寸的“罩筒”,从上到下来回穿过石圈直抵硬底,以拷明石圈和罩筒不差毫厘。此操作名曰“照”,如果拷明尺寸无误,名曰“明亮”,下石圈工程即算功成圆满。打大口与下石圈,是正式下锉凿井前的第一步,看似简单,而自贡工匠把工种与工种之间的协作配合、对后续可能出现问题的预见与防范,都缜密地贯穿始终。在非标准化生产条件下,石匠制作石圈与木匠制作木竹尺寸的统一,石匠安装石圈的精确度与打大口工人挖出的印盒的标准统一等,都有事前的周密计划,并在“打印盒”“吊墨”“照”等操作中体现出来;为解决整个石圈重量与硬底承重的平衡而安装的“铁质抬杠”,为防止流沙走岩造成石圈移动而撑在大口腔壁和石圈之间的“条石”等,体现出自贡工匠的专业素养和科学精神;即使是在今天看来属于迷信范畴的“开大红”仪式,其实是中国人敬畏自然和祈求善果伦理的外在表现。

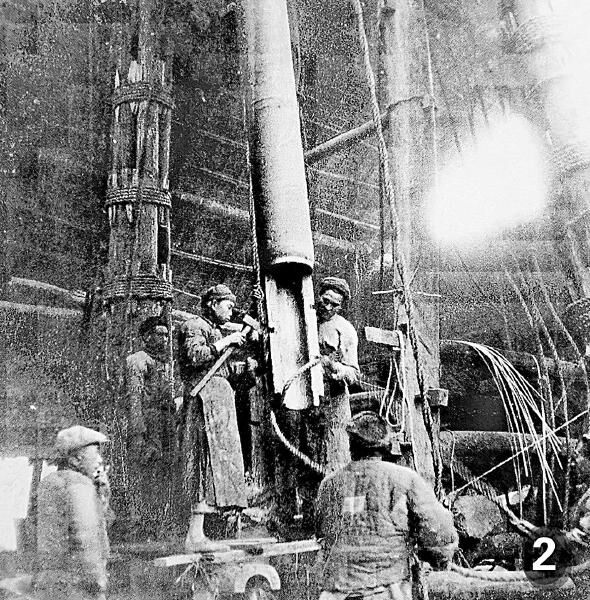

下木竹,防止井下透水的一项重大工程。开凿一眼盐井,有四种险情都可能导致整个工程前功尽弃:走岩、崩腔、流沙、冒白。我们的祖先在实践中,总结出了一套在凿井过程中出现走岩、崩腔、流沙三种险情的排除方法,而对在过程中不可排除的冒白,即井下透水,则采取了事前防范的措施,即采用木竹井下隔水,这就是凿井重大工程的“下木竹”。木竹系圆木做成的竹状筒管,它从石圈中穿过直到“考水”所需的深度,有20米至50米不等。这道工序是在下完石圈后,还要用锉在石圈内往下凿出地下水(盐场专用术语:抽小眼与剐大口),通过对地下水的检验(盐场专用术语:考水)确认此处可以继续深凿后进行。图2是下木竹工程的一个场面,谭旦冏拍摄于1942年的自流井。下木竹包括制作木竹和木竹落位,其每一步骤都环环相扣不能草率从简。首先要卡紧时间,从预计剐大口工程即将完成的前几日,就开始约集专门工匠开始制作。这是一套非常严密而精细的工艺流程,如先将圆木剖成两半,砍刨成竹筒状后再合起来,逐层裹以桐油石灰、麻、粗布,用公母榫销逐节接逗等。最后,为达到木竹与井下岩石粘合,还要在木竹底端扎制成麻头,并包上桐油石灰。制作木竹是由多种工匠合作完成的,有山匠、木匠、打灰匠、刮子匠、泥土匠等,他们分工明确,工序严密,操作有序。照片上是操作木竹落位时的情形,工匠们将已经做好的木竹逐节下到井里,他们从容不迫、各司其职、胸有成竹。木竹是一节一节由公母榫接逗起来的,盐场专用术语称一节为一会,照片上拿斧头的这位师傅,好像是在修整木竹的母榫。在最下一节木竹的底端是包有装满桐油石灰的麻头,在木竹快要下到井底“位子”时,用一种叫“位镰”的工具从木竹内腔穿下去,清理“位子”上的泥土,遂将木竹落下,名曰落位。落位后的木竹麻头里的桐油石灰与井底接逗处粘在一起,待养了十多天的油灰粘接牢固,一眼由石圈和木竹套接、木竹再向井下延伸一段、能有效防止透水的竖井基础工程全部完成,下锉行井随即正式开始。

捣碓与扇泥,久久为功的深井掘进。捣碓是井场特有的工匠——碓工在碓架上踩踏连接有铁锉的碓板,碓板有节奏地翘起和落下带动井里的铁锉不断冲击并捣碎岩石的操作,这是凿穿一眼深井耗时最长的一项工作,短则两三年,长则七八年甚至更长。捣碓所需的天车、碓架(踩架)、花辊子、地滚子、车盘(大车)等人力畜力机械传动升降装置,在下石圈后下木竹前就制作安装完成。孙明经从俯视角度拍摄的这张捣碓照片(图3),是目前所见到的同类照片中交代捣碓内容最清楚的一张:在天车下面,两根粗大的将军柱支撑起的碓架上,是相对站立交替来回踩踏脚下碓板的几名碓工;坐在井口旁操作钻具的工匠(盐工工种:十五班碓工),手扶把手,随碓工踩踏的节奏,推转下面的铁锉在井里转圈,使所凿盐井成圆形;穿长衫背对着的这位是井口管事,他是这里的总管,其职责是指导和监管凿井的推进、量井口记号、观察扇泥的岩口、主持故障的排除等。这幅照片的聚焦点是井口旁坐在条凳上的十五班碓工和他操纵的钻具。照片上井口上部是这套钻具的一部分,可以清晰地看见几疋弯成环状的楠竹篾片(盐场专业术语:篾),篾的上端连在踩架碓板子前端的碓挽子(可旋转的铁质挂钩)上,碓板子是踩架的主体,也就是碓工踩踏的那根杠杆;篾的下端(在井口内)固定着连接铁锉的工具转槽子——自贡工匠发明的中国古代钻凿深井的核心技术。转槽子主体是一根长约2米的铁杆,杆体下部截面为正方形,尺寸较小(盐场专业术语:鸡脚杆)。杆外套一铁壳(盐场专业术语:鸡蛋壳),铁壳内是正方形的中空,鸡脚杆正好可以在里面上下滑动。转槽子紧贴篾片与重达200多斤的铁锉连接。楠竹篾片上绑着木质把手,照片上坐在井口旁的那位工人手握把手正在操作。转槽子采用套筒式,上系杠杆,下接铁锉钻头,两端的钻具能在转槽子内自由伸缩,它既能向井上操作的工匠传导钻头向下的震击力,又能承受钻头向上冲击的能量;转槽子的外形采用腰鼓形设计,其直径略小于井眼直径,在钻井时既能减少与井壁的接触面积,又能起到扶正铁锉的作用,从而使铁锉始终保持垂直地在井内顺利起下。这个独具匠心的工艺,在1828年被法国传教士英伯特传到了法国,推动了欧洲深井钻探技术的突破性进步。

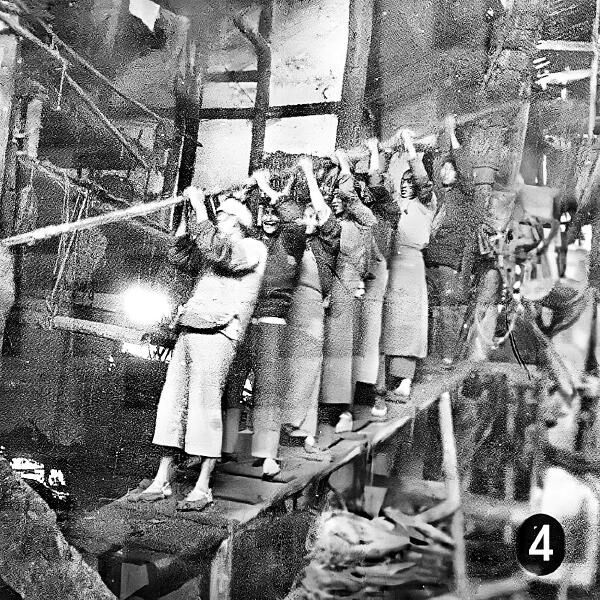

图4是扇泥的场景,名曰吊过江。这7位工人(碓工)站在扇泥专用的过江板凳上,双手攀住篾绳,同时发力一蹲一起的放松扯紧,井底泥筒的皮钱随之一开一合,这一开一合的作用,把井底被捣碎的岩石碎末吸进泥筒。扇泥与捣碓是凿井的两个紧密联系的工序,一般情况下,捣完一锉的工夫,便要把锉推起从转槽子上解下,再捆上泥筒,开始扇泥,把井底的岩屑扇完后,又再行装锉捣碓之工序。扇泥有一套专门设备:在井口上方的房梁上或天车柱上绑有称其为单辊子扯扯儿和双辊子扯扯儿的滑轮和篾绳,是泥筒上下的工具;泥筒的材料和原理与汲卤筒一样,只是短一些;过江板凳一头高一头低,以适应篾绳从花辊子到地滚子的斜度。“下锉一次,扇泥一次”。虽然笔者没查到“下锉一次”要捣碓多少下,但凿成一眼几百米乃至千米深的盐井,这种铁锉和泥筒的轮番交替是多么的麻烦啊!盐场工匠的这种超常的毅力和忍耐力,正是凿出盐都地下一万多眼盐井的动力和底气。石圈、木竹、抬杠、碓架、篾片、转槽子、铁锉、天车、地滚、车盘、花辊子、扯扯儿、过江板凳、泥筒等等工具与设施设备的组合,石匠、铁匠、木匠、泥匠、辊子匠、山匠、碓工、抹篾匠、牛牌子、打篾匠、打灰匠等等工匠的分工协作,抗战时期的自贡,整个就是一座飞速运转的战略大工厂;凝结着中华民族向上向善智慧的盐场古老技艺,在空前的国难时刻,创造出历史上从未达到过的高产奇迹!

1981年,享誉世界的著名科学家李约瑟博士,在上海的一次演讲中回忆道:“我在抗战期间,曾有幸访问四川省自流井。我当时看到在周围毫无工业可言的古老文明的海洋中,居然出现一片工业区,又看到了许多了不起的操作景象,真是非常激动。我特别注意到中国人民使用了竹具,把楠竹劈开连成很长的钻杆,绕在巨大的滑轮上,向下深钻入土。竹篾具有纵向无弹性的杰出性能,使操纵钻井的工匠能够精确掌握钻头的位置到两千英尺以下的几英寸范围之内,以便一钻钻地把井底越凿越深。如果使用了麻绳之类,那只能摊得满地皆是,根本无法操纵。这真是了不起的发明。”(潘吉星主编《李约瑟文集》修订版第8页,辽宁人民出版社)斗转星移,在人工智能激烈爆发的当代,盐场古老技艺中蕴含的向善伦理,前辈工匠在生产中结成的合作精神,值得我们在这场触及人类底线的竞争中,持续地传承下去。

编辑:余凤

责任编辑:李钰华

编审:喻佳

0