自贡融媒记者 张才/文 叶卫东/图

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中国抗战史上,四川作为战略大后方,为全国坚持抗战提供了大量的人力、物力和财力。

“无川不成军”。川军抗战家喻户晓,340余万川籍将士浴血沙场,其参战人数之多,牺牲之惨烈,均居全国之首。而“川盐抗战”却是鲜为人知。千年盐都自贡作为川盐抗战主战场,为保军需民食,实施增产赶运,累计生产食盐近两百万吨,为西南各省、两湖以及西北部分地区提供了所需的食盐,满足了全国三分之一人口需求并上缴巨额盐税,成为名副其实的全国盐业中心。

新年伊始,由自贡市盐业历史博物馆、自贡博物院主办的“票载盐魂——银行票据上的川盐抗战”展览在自贡市盐业历史博物馆开幕,揭开了这段尘封的历史。

1937年7月7日,全面抗战爆发。海盐内运中断,食盐供应出现困难,军民面临淡食之苦。前线士兵有云:“愿得一碟盐,胜食山海珍。”更有“蓬毕之民,有经月不数食盐者。”

为解决食盐短缺问题,1938年3月,国民政府财政部明令川盐增产,提出“增加产量首先以富荣两场着手”,要求自贡的富荣盐场年产食盐量增加300万担——新增部分几乎与上一年产量(327万担)相当。自此,以自贡井盐为主的川盐“增产赶运”正式启动。

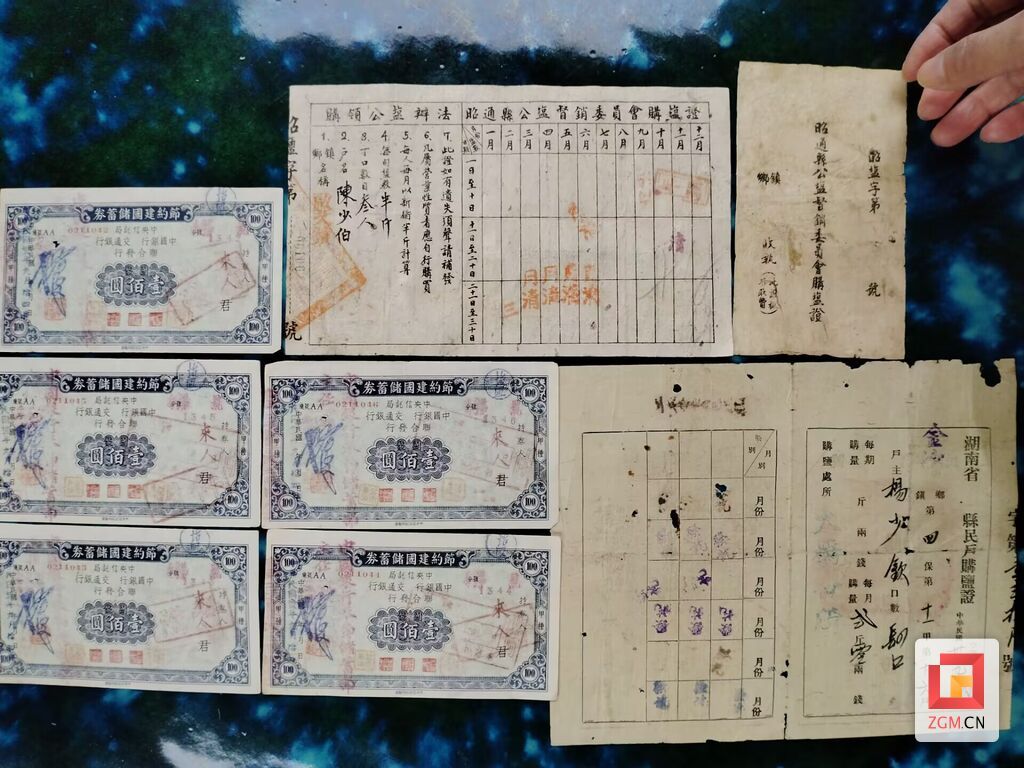

今年1月15日开幕的“票载盐魂——银行票据上的川盐抗战”展览共分18个部分,展出了自贡藏家陈桥提供的1100枚抗战时期盐业票据,全面展示了盐业管理机构、生产公司、人物、销岸等盐业金融活动史实。一枚枚票据,如同将春节期间络绎不绝的参观者带回到烽火岁月,那个万众一心抵御外敌的年代。

该展览现场展示了当时的盐务总局局长缪秋杰、自贡著名盐商侯策名名下的“兴利盐号”、自贡著名盐商王德谦名下的“富昌美盐号”、自贡著名盐商张筱坡组建的“湘西边岸川盐运销处”签发的支票,自贡盐业“四大家族”之一的颜桂馨堂创办于抗战时期的“永通银号”的汇票,以及盐务总局“协济难民难童”开出的金额不等的支票。理清了盐务总局及内设机构、盐务总局的账务设置、盐务管理机构的变迁、抗战时期的官收与官运等关系;向观众介绍了参加“增产赶运”,建立历史功绩的盐号和盐业公司,以及抗战时期的“久大”与川盐等情况。

此外,现场还展出了抗战时期的盐载押汇和盐务电报、盐税票据,目前仅见的带“盐”字戳的“节约建国储蓄券”以及各个地区的“购盐证”。其中一张“湖南省金沙乡第四保第十一甲第十六户”户主为杨少钦的购盐证上注明,其一家四口,每月购买食盐数量为二斤一两。该藏品不但是抗战时期食盐专卖政策的实物,也是川盐济湘的实证。

“当我把抗战时期金融票据的最后一枚放进收藏夹,写上最后一句简单介绍的话语时,内心不由得有些激动。”自贡收藏家陈桥在《金融票据收藏 再现“川盐抗战”史》一文中写道,“我意识到这不仅仅是一部关于‘盐’的专题集藏。”

陈桥历时十余年,将散落在民间的历史碎片收集起来、考证研究、整理成册。中国盐文化研究中心主任曾凡英教授第一次见到这些藏品,不由得感叹:“这就是一部川盐抗战史啊!”

时间回到20世纪80年代,陈桥闲暇之余开始收藏古钱币、古家具、名人信札等老物件,并将自己的研究心得转化成文字,发表在报刊杂志上。2010年前后,他开始给《自贡日报》投稿,相关版面的责编建议他把写作方向定在本土文化尤其是井盐文化上面。接下来,陈桥一边搞收藏一边写文章,陆陆续续在《自贡日报》“史海钩沉”栏目发表了《缪秋杰:三次入川三度尴尬》《鸡翅木画框:暗藏自贡盐商另一面奢华》《“中国化学之父”范旭东》《“雀儿钱”引出川盐古道故实》《民国时期,自贡盐业工会成立始末》《抗战时“谁”在管自贡的盐?》等文章。

后来陈桥又结识了《盐业史研究》主编、自贡市盐业历史博物馆馆长程龙刚。在交谈中,对方建议他将收藏的目标定在尚处于相对空白的“川盐抗战”。此后,陈桥陆陆续续从重庆、武汉、上海等地藏友手中,收藏了大量川盐抗战的相关票据,并花费数年时间进行整理研究。

2018年,在“文本的张力:档案文献与盐文化研究”学术研讨会上,陈桥以专家学者的身份作了《收藏盐业金融民间文献 探寻四川抗战辉煌历史》的主题报告。2019年6月,陈桥收藏的专题藏品入选“鹾海遗珍——中国盐文化民间收藏精品展”,其收藏和学术研究得到了业界的认可。

“这是一段鲜为人知,却气势恢宏的历史。”程龙刚眼里的陈桥是“一名纯粹的藏家”,其专研的精神令人佩服。他接受记者采访时表示,发掘和传承本土盐业历史文化是自贡市盐业历史博物馆的职能职责,“票载盐魂——银行票据上的川盐抗战”为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年系列展的首场展览,将持续3个月时间。

“盐业历史就是自贡的乡愁。”程龙刚称食盐上关国计,下系民生,川盐抗战彻底粉粹了日本侵略者实施的“盐阻断”,其使中国不战而亡的野心也随之破灭。同时丰富的卤水及天然气资源、先进的生产工艺以及广阔的市场,自贡盐业生产得到了空前发展。

陈桥收藏的一张民国二十七年(1938年)10月1日,自贡富荣西场井商黄黑卤同业工会向国民政府财政部、盐务管理局发送的请求增加补贴的电报,记载了抗战时期自贡盐商勒紧裤带,坚持“增产赶运”的历史。电文称“西场卤水本重价轻,增产以来,相差愈巨……井商度日如年,商人破产事小,影响增产事大”。

自贡市档案馆于2023年编纂出版的《抗战时期自贡富荣盐场增产赶运档案汇编2》,收录了1940年至1947年的相关档案66件,主要为各盐场、盐业管理机构、政府机关等往来公文。从中可以看出,在增产赶运期间,位于自贡地区的盐务主管机关川康盐务管理局和富荣盐场(即富荣东场、西场,后分别更名为自流井盐场、贡井盐场)等采取一系列措施,提高产量,加运食盐。

首先是修复废弃的盐井,开凿新井,并新设盐灶。

仅1938年至1941年7月期间,自贡盐场就恢复了188口旧井,开凿了43口新井,并建设了2437口炭灶,共动员了10万余名员工。在富荣东场公署致川康盐务管理局的呈文中提及,该场为竭力超额赶运,“饬大区多予配放久大卤水,促其煎烧济运以供需要去讫……东区第一第六两炭花组,由注册九十二口加煎至一百一十口,每日可产盐七百余担,豆区民生瓮炉炭花灶由四口增煎至六口,产盐由十余担增至廿六担,郭区炭花第四第十五两组及复兴炭灶,均各增煎为三十六口或廿四口”。

此外还进行技术改良,实行增产贷款以及采取其他办法措施。

1942年,川康盐务管理局制定了《富荣盐场奖励场商改良产制暂行办法》,以改进生产工艺、降低成本、奖励生产、节省燃料。改进措施包括建设晒卤台、平锅、塔炉灶等,同时对从事改良的盐商给予一定的奖励,并在技术上给予指导。抗战时期,自贡地区修建了150余公里的盐、煤矿区公路,整治了威远河、井河(今釜溪河)航道共30余公里,建成了12座船闸。这些措施大大提高了增产所需的煤炭和食盐外运的运输效率,降低了生产和销售成本,同时确保了航行人员和财产安全。

1945年8月,日本宣布无条件投降,增产考核相关办法废止,自贡盐场增产赶运至此落下帷幕。时人评价:“抗战期间,沿海沦陷,大后方军民几乎完全仰仗四川的井盐,自贡盐场当时大举增产,供应民食,厥功至伟,但也因为有这种千载一时的机会,盐场的繁荣也赖以飞跃进展。”

在此次采访中记者得知,为了更好保护川盐抗战文化遗存,宣传和弘扬抗战精神,富顺当地将在褔源灏民居群建设一间“银行票据上的川盐抗战陈列馆”。相关负责人表示,目前各项工作正在顺利推行中。

编辑:余耀

责任编辑:陈继东

编审:吴山冠

1