近日,记者走进攀枝花市仁和区平地镇中心学校,只见在金钱棒“哒哒”的击打声中,孩子们踩着欢快的节奏旋身起舞,棒穗翻飞间带起“簌簌”轻响;一位身着黑色西装利落束发的女士静静站在一旁,目光追随着孩子们灵动的身影,脸上露出坚定自信的微笑。她,就是平地镇中心学校副校长——张茂丽。

从教26年,张茂丽收获了不少荣誉:全国优秀教师、全国百姓学习之星、四川省首届“最美乡村教师”、四川省优秀共产党员……光环背后,讲述着同一个故事:一位平凡的乡村教师,凭借满腔热忱,让几近消逝的俚颇彝族文化走进校园,为乡村学子们打开了一扇了解本土民族文化的窗户。

不能让家乡的歌变成绝唱

再远的深山都应该响起朗朗读书声和愉快的歌声。一所学校一个老师,九个同学三个年级……1999年,19岁的张茂丽踏上了乡村教师之路。

她发现孩子们虽能流利背诵流行歌词,却不会唱本民族的彝歌,对俚颇彝族文化越来越陌生。曾经长辈们吟唱的彝族民谣、节日里欢快跳动的羊皮鼓舞,正慢慢从孩子们的生活中消失,变成记忆里模糊的影子。

一个暮春午后,张茂丽在老树下备课,院坝里几位老人围坐在一起,谈论着谈经古乐。一位老人颤抖着双手,轻轻抚过斑驳的月琴,想要弹奏,却再也敲不出往日清亮的声音。隔壁阿嬷绣了一半的彝纹腰带,永远停在了竹篾绷架上,微风拂过,彩线轻轻晃动,却再也等不到那双布满老茧的手,将它绣成完整的图腾。

“孩子们以后怕是只能在玻璃展柜里认自家文化了。”老人的一声叹息,像重锤一样砸在张茂丽心上。她攥紧钢笔,笔尖悬在教案本上,墨水滴落晕开。新翻的纸页轻响,她用力在本子上写下“把根留住!”。

行动起来,守护文化根脉

有了想法立刻付诸行动。从那以后,她的口袋里总是揣着一本皱巴巴的采风本。利用课余时间走村串户,四处拜访民间艺人。举着录音机,一站就是几个小时,生怕错过任何一个细节。“要让娃娃们觉得好玩儿,他们才愿意主动学习。”张茂丽总是这样说。

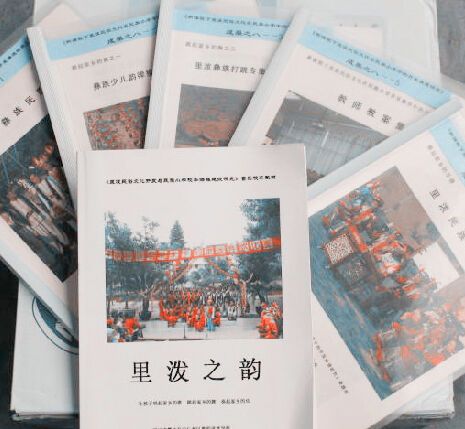

20余年的教学生涯里,张茂丽带领团队以课题研究为抓手,以非遗传承为载体,持续开发俚颇彝族民俗文化系列校本课程。搜集了2000余份资料,录制了俚颇彝族全套打跳,记录上百首俚颇彝族民歌,还收集了谈经古乐、羊皮鼓舞等各种民间文体活动的音像、文字资料。我要做的就是:“让学生唱家乡歌、跳家乡舞、奏家乡乐。”

自2005年起,学校先后创编了《笛脚畅想》《金沙彝笛》等5套民族课间操,实现“在活动中锻炼,在锻炼中传承”。其中2套课间操在全省课间操评比中荣获一等奖,学校也凭借出色的表现,荣获“全国活力校园”称号。

“学校共开设23项俚颇民俗文化系列特色课程,通过彝绣工作坊建设、谈经古乐小中高一体化传承,以及羊皮鼓舞、金钱棒等课间操的推进,助力优秀传统文化扎根校园。”张茂丽介绍,学校的谈经古乐学生民乐团已创建为四川省优秀学生艺术社团,演奏的《南清宫》曲目荣获全省器乐一等奖。学校创建为“全国中小学中华优秀传统文化传承学校”“全国乡村温馨校园”。

让每粒种子都找到属于自己的“土壤”

“学校将加强彝绣工作坊文创产品研发,打造非遗传承活态名片,创设羊皮鼓舞制作工坊,建设校园微型民俗博物馆……”谈及未来,张茂丽希望通过这些举措,把非遗传承往地方文化发展层面推动,构建美育教育实践体系,助力民族文化创新、地方文化健康发展及区域教育质量提升。

“叮铃铃!”下课铃响,正在办公室处理工作的张茂丽起身,透过窗户,看到孩子们在操场上手牵手围圈打跳,脸上不自觉扬起灿烂的笑容。她来到操场,牵起孩子们的手,一起在阳光下欢快起舞。

落日余晖洒在张茂丽的脸庞,26年时光匆匆,当年那个19岁的青涩姑娘,如今已成长为从容睿智的教育引路人。发间隐约可见的银丝,诉说着岁月的故事,她眼中的光芒却愈发清亮坚定:“教育不是把文化硬塞进课本,而是要让每个孩子在快乐中,把文化的根深深扎进心里。”

编辑:余凤

责任编辑:陈翠

编审:张宏彦

0