自贡融媒记者 周馨钰 文/图

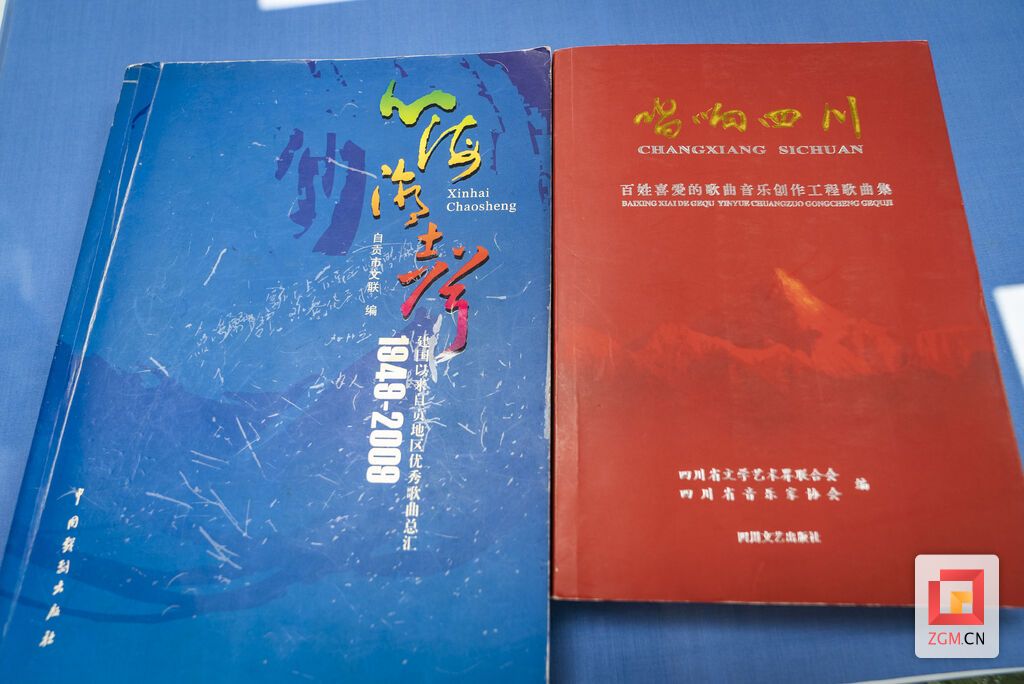

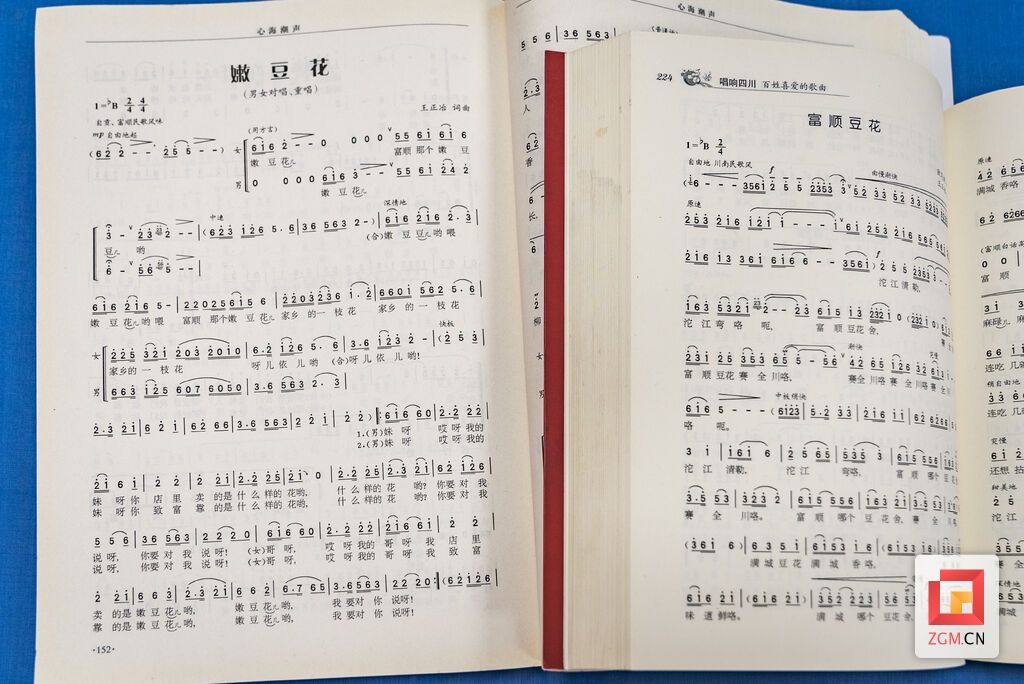

豆花有多好吃?不少人直接唱了起来:“富顺豆花儿舍,赛全川啰。满城豆花满城香,香辣蘸水味道鲜啰……”这首由欧纯定作词、王正冶作曲的歌曲《富顺豆花》,40年来仍在“才子之乡”的街头巷尾唱响。

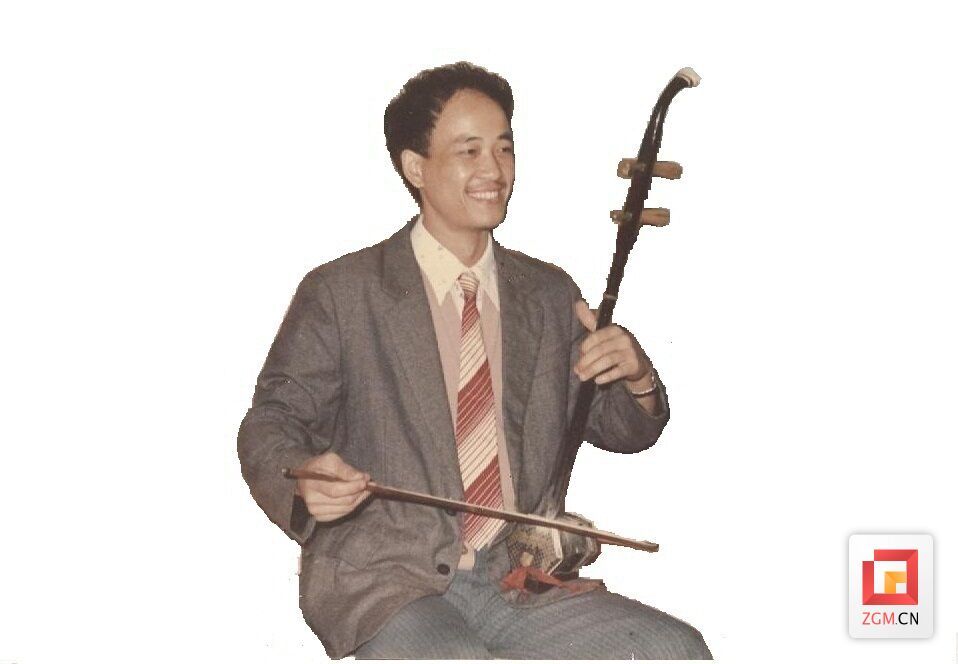

谁能想到,这位让乡音插上翅膀的作曲家,待过车间,做过电焊、企业管理,是一名“音乐爱好者”。50年来,他自学钢琴、电吉他、二胡等多种乐器,业余创作音乐作品200多件、器乐曲及舞蹈音乐作品近30件,让富顺之声传遍四方。

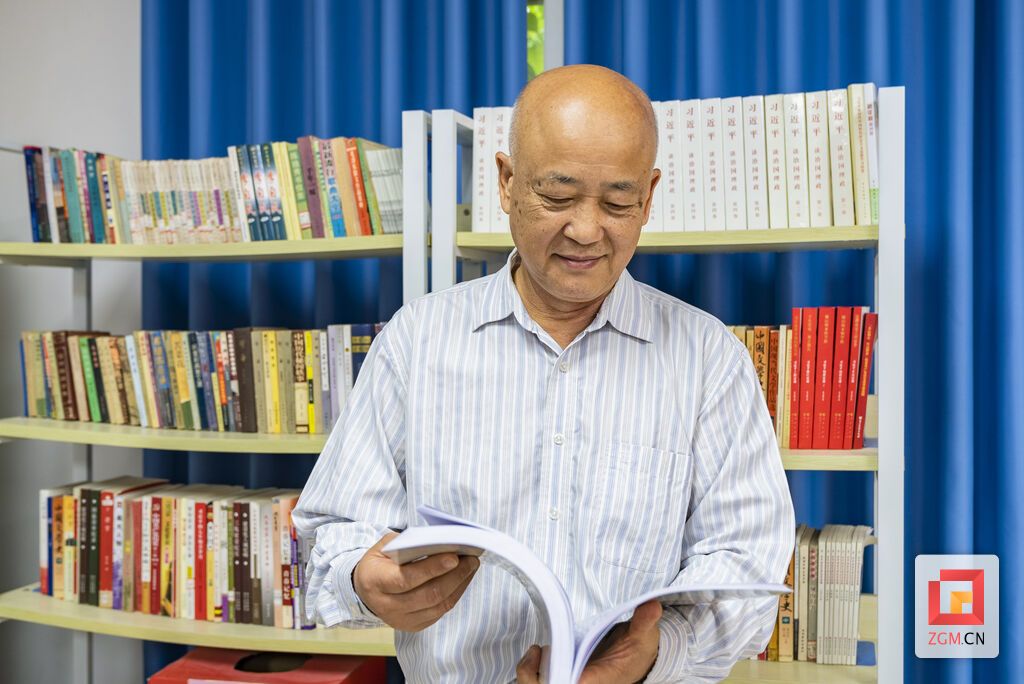

5月12日,72岁的王正冶接受记者采访时表示,“我一生热爱音乐艺术,就是想用音乐语言歌颂家乡的山和水、人和事。”

王正冶出生于富顺县城。他的音乐启蒙,最早可以追溯到家庭的艺术熏陶。1938年,其父母参加地下党后,配合党组织宣传抗日、反对国民党黑暗统治,在街头演出《放下你的鞭子》等红色文艺作品。

在上世纪50年代末至60年代初那个特殊时期,其父亲从地级市领导岗位下放至彭庙乡小学(今富顺县永年镇彭庙九年制学校)。一家人随迁至乡下,日子过得很是艰难。

1963至1964年,当哥姐返乡弹唱起《花儿与少年》《洪湖水浪打浪》时,流淌的旋律不仅驱散了生活的苦涩,更在王正冶心中种下了音乐的种子。而后,他在乡小老师指导下学习演奏二胡,很快能为教师乐队伴奏;无师自通学会脚踏风琴,凭借敏锐乐感掌握简谱识读与记录。

回忆起乡小周末的夜晚,王正冶眼底泛起涟漪:“当时没有电,我们在煤气灯下,弹起风琴、拉响二胡、板胡,唱起《丰收歌》《冰山上的来客》插曲等,感受着音乐带来力量。”

知青上山下乡运动,成为王正冶音乐之路的重要转折点。作为公社宣传队主力,他在各乡镇巡演的同时,抓住机会向自贡市文工团(现市歌舞团)黄宗坛老师学习作曲。某次课后遇沱江涨水封渡,为不耽误生产队劳作,他摸黑走了40里山路,凌晨到家后次日仍坚持出工。

这段经历里,王正冶开始有意识地收集民间音乐:1972年在被家犬咬伤后仍坚持记录“使牛匠”王二爷的《犁田小曲》,1973年记录尖山小煤矿挖煤工推煤出洞、抬煤炭叫喊的《抬工号子》《尖山煤矿小曲》。这些带着生活温度的声音,逐渐构建起他对本土音乐的认知。

1974年,参加木桥沟水库修建期间,王正冶在挑、抬、打、挖等工作之余,听闻石匠高声吆喝吼出的开山号子,遂决定次日去采风,到现场后得知石匠凌晨不幸遇难,遗憾万分。1975年,他在木桥沟水库工地作词作曲的《水利战士要大干》,将劳动号子的铿锵融入旋律,成为传唱一时的工地“战歌”。

在此期间,富顺著名诗人张新泉以沱江号子创作出音乐作品《甘蔗船》,受其影响,王正冶坚定了“用本土音调写家乡”的信念。他说:“原生态的、本土的音乐是创作的根,只有扎根,才能得到群众的喜爱,社会的认可。”

命运的考验并未就此停止。1982年的大洪水无情吞噬了他早年收集的几十首民歌手稿。

“现在想起来太可惜了!”王正冶向记者坦言,许多行业在时代的洪流中迭代消失,许多人在岁月的流逝中老去,采风的音乐是采一次少一次。

这次挫折也未能动摇他的坚守,他以富顺县委宣传部、县文化馆组织的文艺调演代表团成员身份,带着对本土音乐的理解踏上更大舞台。

上世纪80年代,他将早年田间采风的劳作小调化作《栽秧情歌》的灵动旋律,一举摘得宜宾专区(当时富顺属宜宾专区管辖)民歌调演创作一等奖;歌曲《绿荷上的露珠》、器乐曲《龙舟会》等,频繁在大小舞台亮相,获得多项省市荣誉,成为一代人的音乐记忆。

然而,当通俗音乐浪潮席卷而来,民族乐器在电声洪流中渐趋式微。下班后,王正冶在歌舞厅的霓虹里开辟出独特天地。他自学电声乐器演奏,每晚在乐队表演中实验竹笛与电声、板胡与合成器的音色融合,也为今后乐曲创作积累了经验。

对王正冶而言,创作始终是扎根家乡土壤的深情回望。

几十年来,他采风的脚步踏遍富顺乡野,无论是田间地头的劳作小调,还是街头巷尾的叫卖声,抑或是生活中调侃打趣小段,都化作音乐素材。本乡本土的广博风物,如豆花、西湖、沱江、栽秧等特色内容是他的创作灵感源泉。

在歌曲《富顺豆花》创作上,王正冶以川南民歌为骨、民俗音调为魂,谱写出“辣呼儿,麻碌儿,嫩冬儿,闪巍儿”的极具节奏的富顺方言俏皮唱段,体现富顺人乐观向上的精神风貌。

2003年富顺首届豆花文化节上,他以永年镇民歌《幸福花》为基调创作的大合唱《嫩豆花》,经改编为男女声二重唱后风靡全城,与《富顺豆花》共同成为豆花文化节的音乐名片,让“富顺豆花天下传”的家乡美誉随音符传遍海内外。

近年来,富顺县文化馆大力推动非遗抢救工作,王正冶多次随队采风,收集记录了即将消亡的本土小调。如老船工唱响的《沱江号子》三部曲,原起凤乡铁山村104岁徐少洲老人唱起的《瞌睡虫》《讨(摘)海椒》,永年镇彭庙乡村民唱起的《十想郎》《双探妹》,琵琶镇艾家村村民唱起的《丝茅草儿颠对颠》《送郎送到坝子边》等。

当《富顺豆花》的旋律成为家乡的文化符号,王正冶的创作视野开始向更深层的历史维度延伸。

为纪念“千秋君子”刘光第,2014年10月,由蓝肇熙、廖时香、罗仲良策划,王正冶作曲的二胡协奏曲《君子颂》开始筹备,一行人四赴自贡市区及成都等地采风,最终从20余种川南民歌、民俗音调中提炼作曲素材。

《君子颂》的4个章节中,王正冶用沱江下水号子的雄浑勾勒出“寒窗苦读”的坚毅,富顺民间小调《幸福花》婉转诉说“金榜题名”的喜悦,川剧激昂的高腔再现“变法图强”的悲壮,川剧曲牌《哭皇天》的苍凉则化作“浩气长存”的挽歌。

历经8次修改,2015年下半年该曲完成定稿,于2016年第十届“西湖之韵”首演,反响热烈。2018年,《君子颂》在全国刘光第研究会上再次奏响,海内外学者与刘光第后人无不为之动容。

近年来,尽管返聘于企业,王正冶仍笔耕不辍,陆续推出多首扎根本土的佳作。

2019年,他将清音曲牌的婉转与川南音韵的质朴融会贯通,创作《家乡富顺美如画》,朗朗上口的旋律和对故土的深情,一举摘得四川省第二届艺术节最高奖“群星奖”。

年近古稀的王正冶并未止步,2020年记录长滩镇莲萧歌舞“柳连柳”的韵律与节奏,完成《长滩谣》的创作;2021年改编濒临失传的童寺镇民歌《十花开》,让诙谐说唱在现代舞台重生;2024年为琵琶镇创作的镇歌《弹响我们的新琵琶》,更将英烈记忆与桑梓情怀融入川南音韵,成为地域文化新坐标。

富顺县文化馆副馆长、富顺县散文学会副会长徐玉财曾评价王正冶:“才情喷涌,创作充沛,佳作连连,虔诚守望着富顺本土音乐的原乡,展现出一名音乐才子的优秀才华与挺膺担当。我的童年、少年、青年、壮年,都在他多姿多彩的旋律中逐一重返。”

2024年6月,王正冶将1973至2023年的音乐创作精心编纂成《家乡富顺美如画》一书,恰似他对家乡深沉爱意的具象化表达。正如他在采访中所言:“音乐是根,扎得越深,花开得越盛。越是民族的,就越是世界的。越是地方的,越是全民族的。”

跨越半个世纪,王正冶的音乐从田间地头的劳动号子延伸至激昂的时代颂歌,从民间小调的保护议题拓展到文化传承的宏大命题。他以五十年如一日的坚守与热爱,让富顺的山水灵秀与人文底蕴在旋律中传向四方、传往未来。

(除记者拍摄外,其余图片由受访者提供)

编辑:余耀

责任编辑:陈继东

编审:喻佳

0