实习生 何孟妍 自贡融媒记者 缪静 曾涛 宋姿熠 文/图、视频

自1957年考入北京大学中文系新闻专业起,吴树伦的一生便和宣传事业结下深厚缘分。从此,他几十年如一日,始终以战士般的姿态活跃在宣传思想文化战线。

今年是吴树伦入党60周年。如今,这位88岁高龄的老党员身上,有诸多荣誉标签。但无论时代浪潮如何奔涌,个人身份如何变迁,褪去被赋予的外在光环后,留下的是一颗执着于宣传思想工作的赤子之心和透骨入髓的家国情怀。

20世纪50年代,吴树伦在家乡四川省广安邻水县读中学时,就是学生会办墙报、黑板报的主力,活跃于学生会的宣传工作。1957年,从邻水中学毕业之后,他以优异成绩考入了北京大学中文系新闻专业。

“当时第一个到人大广场来接我们的,就是吴玉章校长。”吴树伦回忆,1958年秋,因北京院校调整,北大中文系新闻专业整体并入中国人民大学新闻系。吴老在欢迎来自北大的同学的大会上,强调“同学们一定要‘又红又专’,成长为马克思主义的新闻工作者”。这教导,深深铭刻在吴树伦心里。那时的他未曾想到,几年后自己会走进这位老校长的家乡自贡,在宣传思想战线上为这座城市留下不可磨灭的宝贵印记。

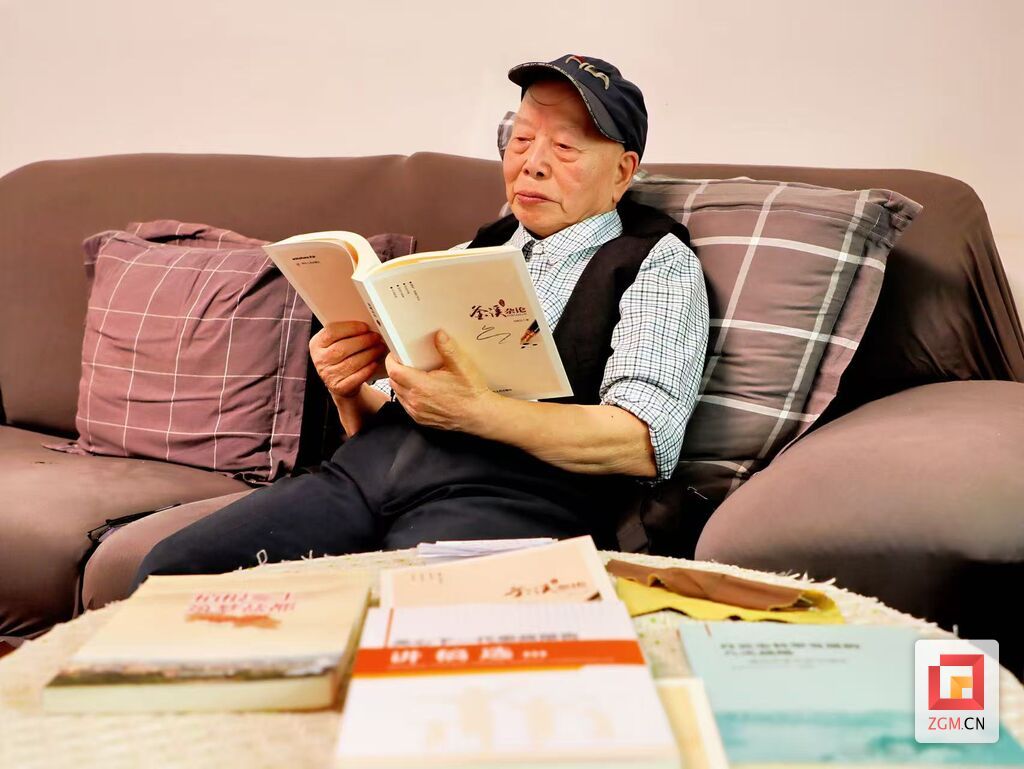

在自家客厅桌上堆放的众多出版物中,吴树伦拿起一部文集,向记者特别介绍了一篇名为《集体的关怀》的散文,“这算是我的处女作”。当时,大学生吴树伦和同学们到北京十三陵水库参加义务劳动,突发重感冒的他,在切身感受到同学们无微不至的关怀后,心怀感激写下了这篇真情之作。老师读完后,欣喜地告诉他:“你这篇文章不管投到哪个刊物去,都会被发表!”学生时代的吴树伦,就展现出不俗的写作功力,而这份“互帮互助”的青春记忆,也为他日后的经历抹上一层甘于奉献的性格底色。

1962年,初踏上新闻工作岗位的吴树伦,被新华社四川分社安排到《四川日报》驻涪陵记者站。他奔走于涪陵、丰都、黔江、酉阳、秀山等广阔山乡,与基层干部交朋友,与农民、居民、回乡知青聊家常,采写新闻。他的《自选集》中编入的《在党支书家里作客听到的》《水乳交融》《山村里的琴声》《打灶能手》等十多篇通讯,就是在参加工作初期采写发表在《四川日报》上的。新华社的领导说:“吴树伦做记者工作已经上路了。”但阴差阳错,在那经济困难时期,四川省级机构大精简,吴树伦被调到了自贡日报社。

1964年,吴树伦被抽调到自贡市委农村工作队。几年时间,他转战于自贡各乡镇,成了工作队的办公室专职文秘人员。同时锻炼了他接触农村、熟悉农民的本领。等到被正式调动至中共自贡市委宣传部,已是1971年。

尽管从鲜活生动的新闻采写转向严谨规范的机关公文,吴树伦对新闻宣传工作的写作热情丝毫不减,其文笔功力也日益精进。“我记录的速度可以和领导讲话同步。会议刚结束,会议简报、新闻稿和评论员文章我就都写好了。”吴树伦笑着回忆当年的写作“神速”。

自20世纪70年代起至1998年退休,吴树伦伴随着十余任市委书记或过渡期负责人,在一线见证了自贡二十余年的经济社会发展全貌。作为市委副秘书长、宣传部副部长,他立足工作实际,执笔或牵头完成了大量调研报告,撰写了无数具有影响力的新闻评论和理论文章,为领导层的决策提供了及时有效的参考。

提及这段职场上的“黄金岁月”,吴树伦语气陡然铿锵,眼中闪烁着自豪:“无论何时,我都执着于自加压力做宣传思想工作,做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者!”

退休后的吴树伦,比在职时更加忙碌。

退休前,吴树伦已是市委宣传部理论宣讲团的主讲人。从市“四大班子”会议室到最基层的乡野田间,他以一副雄辩家的姿态,在思政讲台上激情澎湃、高调发声。退休后,吴树伦在此基础上,开辟了新战场。2000年,吴树伦开始担任自贡市关工委思政报告团团长,带领报告团成员深耕青少年思想教育领域,并花大力气挑选主题、准备讲稿,每年都会定期向大、中、小学生作报告。他致力于把虚道理讲实、深道理讲浅、老道理讲新、大道理讲活,深受青少年喜爱。

近几年,吴树伦则从思政台前的“演奏家”摇身一变成幕后的“指挥手”。2022年由市委宣传部倾力打造的自贡特色思政工作品牌“盐都思政讲坛”,离不开他的助力。作为“讲师们的讲师”,他执笔写下名为《同心共筑中国梦》的基础讲稿,供讲坛成员宣讲,并将多年思政宣讲经验倾囊相授,指导年轻讲师们完善宣讲内容、创新宣讲形式,让思政课堂既有深度又有温度。

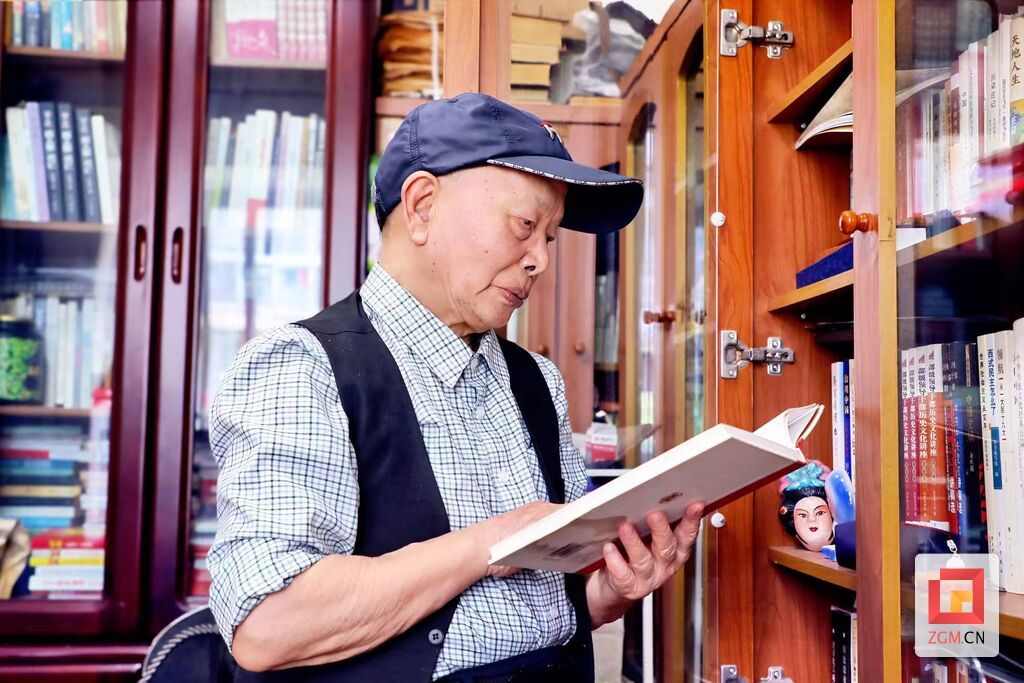

退而不休的他,还忙着源源不断地写作、编书。2014年,自贡市文化建设领导小组为吴树伦、宋良曦、魏明伦三位“市宝”级人物开设名人工作室。吴树伦认为,既然有了工作室,就不能徒有虚名,必须把工作做实。他心系自贡经济社会发展,多次应邀参与市里对自贡经济社会和文化发展的重大课题研究,撰写论文30余篇,有5篇成果获四川省精神文明建设“五个一工程奖”。他在各单位的讲稿,有三篇获省委宣传部“四个一工程”优秀党课教材奖。他退休后还编印了《自贡市转型发展的八次战略》一书;陆续出版了《树伦文丛》《釜溪杂论》《植根乡土 筑梦盐都》《新闻通讯 评论 论文自选集》等个人著作;以特约评论员身份先后在《自贡日报》发表评论员文章及署名文章300余篇……

2000年,中共四川省委授予吴树伦“先进思想政治工作者”荣誉称号;2008年,中共自贡市委命名他为首批“哲学社会科学杰出人才”;今年,他又荣获第十二届“四川关爱明天十佳五老”提名奖……坚毅投身时代激流,锲而不舍做好党和人民的“喉舌”,这些沉甸甸的荣誉,是对这位不忘初心的“理想主义者”最好的回馈。

最近两年,由于身体原因,吴树伦已不再撰写长篇文章。如今,清晨散步、审读报纸、伏案写读书笔记……这些琐碎而平凡的日常构成了他的晚年生活图景。

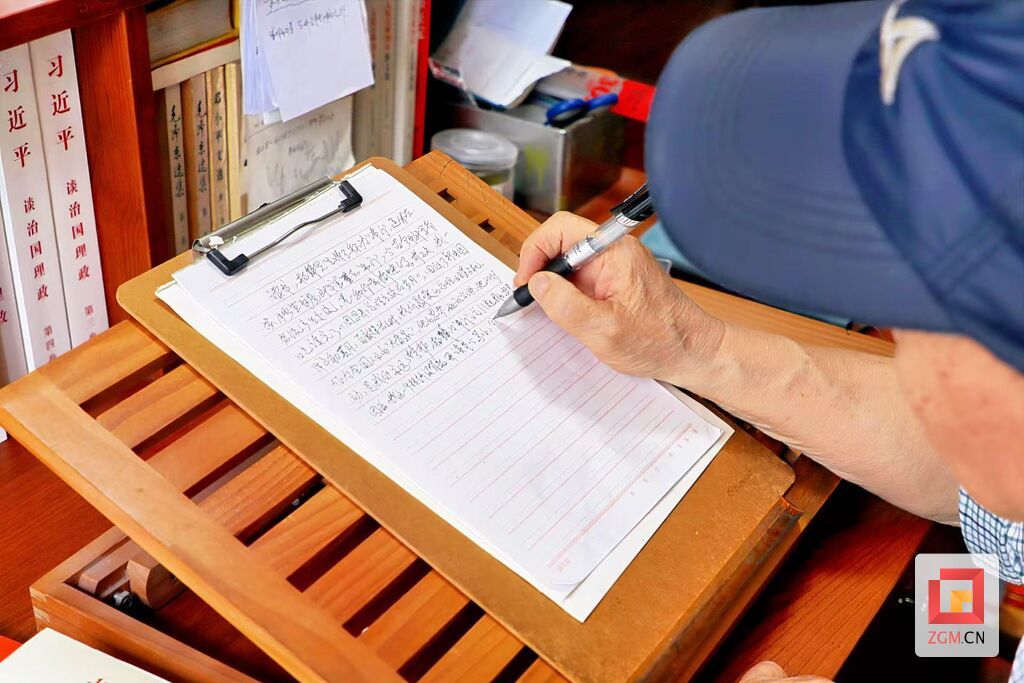

因颈椎问题无法久坐,他便定制了一个倾斜木架,将书籍置于眼前细细品读,并时不时地进行摘抄,写下自己思考的内容。他形容自己是“静居陋室观天下,闲坐书斋阅古今”,丝毫不觉寂寞。

吴树伦的阅读范围很广,文学著作、人物传记等皆有所涉猎。但他最关注的、学得最仔细的,始终是党的理论著作。“不在一线,更要跟紧时代脉搏。”在他看来,时刻关注国家大事、党和国家的方针政策,是作为一名共产党员的基本觉悟,也是一种“永不退休”的责任感与使命感。案上6本读书笔记,摘录了大量毛泽东和习近平的重要论述,以及历史文化名人的格言佳句。他读过的书页间的批注密密麻麻,记录着一位老者对国家大事的思考与热忱。

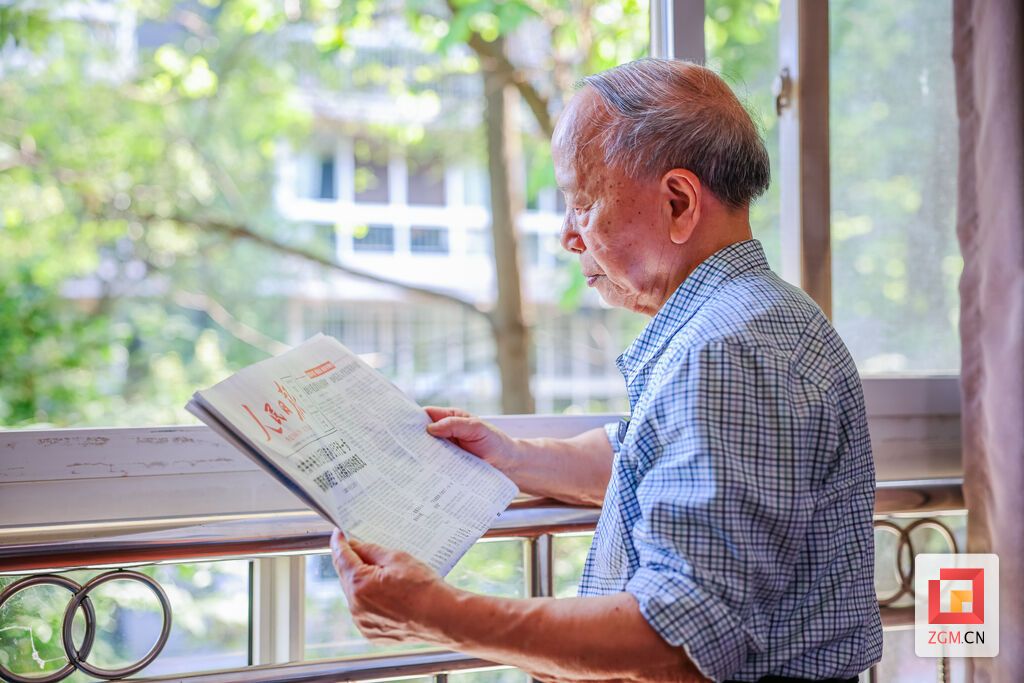

“现在写不动大文章了,但审读报纸必须坚持!”老人笑着坦言。从最初的“评报”,到近年的“审读”,自1990年受聘于自贡市委宣传部担任《自贡日报》审读员后,吴树伦一坚持就是三十余载。审读,不同于一般性泛读,要打起十二分精神“一篇一篇地细读,一字一句地斟酌”,连标点符号也不能放过。“我既要‘审’是否有差错,又要‘评’报道的优缺点,检查报道是否真实,是否有思想深度,是否鲜活接地气。”审读过程中,吴树伦会用笔在报纸上划符号,作批注建议,并每月定期汇总成一份沉甸甸的审读报告。报告既详细列出从报上发现的亮点,给予正面评价,又列出发现的问题和不足,指出问题的性质,归纳整理成对当月报纸的总体评价。让“审读”成为《自贡日报》同仁们的良师益友。他以负责任的态度,每月将审读报告交到市委宣传部,由宣传部转报到省新闻出版局。

“全自贡大概找不出第二个像我这样‘爱看报’的忠实粉丝!”老人笑称自己为《自贡日报》的“终生通讯员”,并展示了自己纯手工记录的多本审读笔记。这份从中学时代便萌发的对新闻理想的炽热情怀,让本该颐养天年的他,依然兢兢业业为宣传思想文化战线贡献着余热。

吴树伦“退而不休”的执着也感染了身边人。在他担任市关工委思政报告团团长期间,他的爱人伍泽礼也加入到市关工委思政报告团中来,成为他的关爱事业同路人。提起老伴儿,吴树伦笑道:“她比起我,更能和年轻人打成一片!”

伍泽礼除了面对面向青少年学生作思政报告进行宣讲,她还开辟新路,有自己的一套与年轻人相处的方法:“2016年开始,我就在思考如何通过网络拉近与年轻人的距离。”她结合互联网打破时空限制、碎片化等发展趋势,通过上网课的方式,向四川轻化工大学体育学院、生物工程学院的学生们进行“微课堂”教育。与此同时,她每年还会与几名大学生展开“忘年交”结对帮扶,或个别交流,或进行讨论式宣讲,还直接邀请学生们到家里做客,近距离进行面对面、心与心的交流。

“有不少帮扶过的学生,毕业后都还在与我们联系,就像我们自己的孩子一样。”提起学生们,二老都非常欣慰。有的学生会在节假日以“女儿”的身份向二老发送慰问信息,有的学生工作多年后,还会打电话向伍泽礼请教工作难题……这些因帮扶而生根发芽的缘分,并没有因为时间的流逝而褪色,反而让彼此的心意都得到更珍贵的重视。

“最有意义的,是更多人看到我们所做的事,并加入进来。”伍泽礼告诉记者。最初,二老“单枪匹马”地开展着结对帮扶活动,到如今,这项活动已成为四川轻化工大学体育学院党委的常规工作,从党政负责人到骨干教师,越来越多的人开始重视和关爱下一代的身心健康发展。

编辑:陈行

责任编辑:尤洋

编审:吴山冠

0