5月27日,《四川省古籍保护利用条例(草案)》(以下简称《条例草案》)在四川省第十四届人大常委会第十九次会议提请审议。这是全国首部古籍保护利用的地方性法规。其中,“支持古籍修复技艺代表性传承人开展传承活动,加强古籍人才队伍建设”也被写入了《条例草案》。

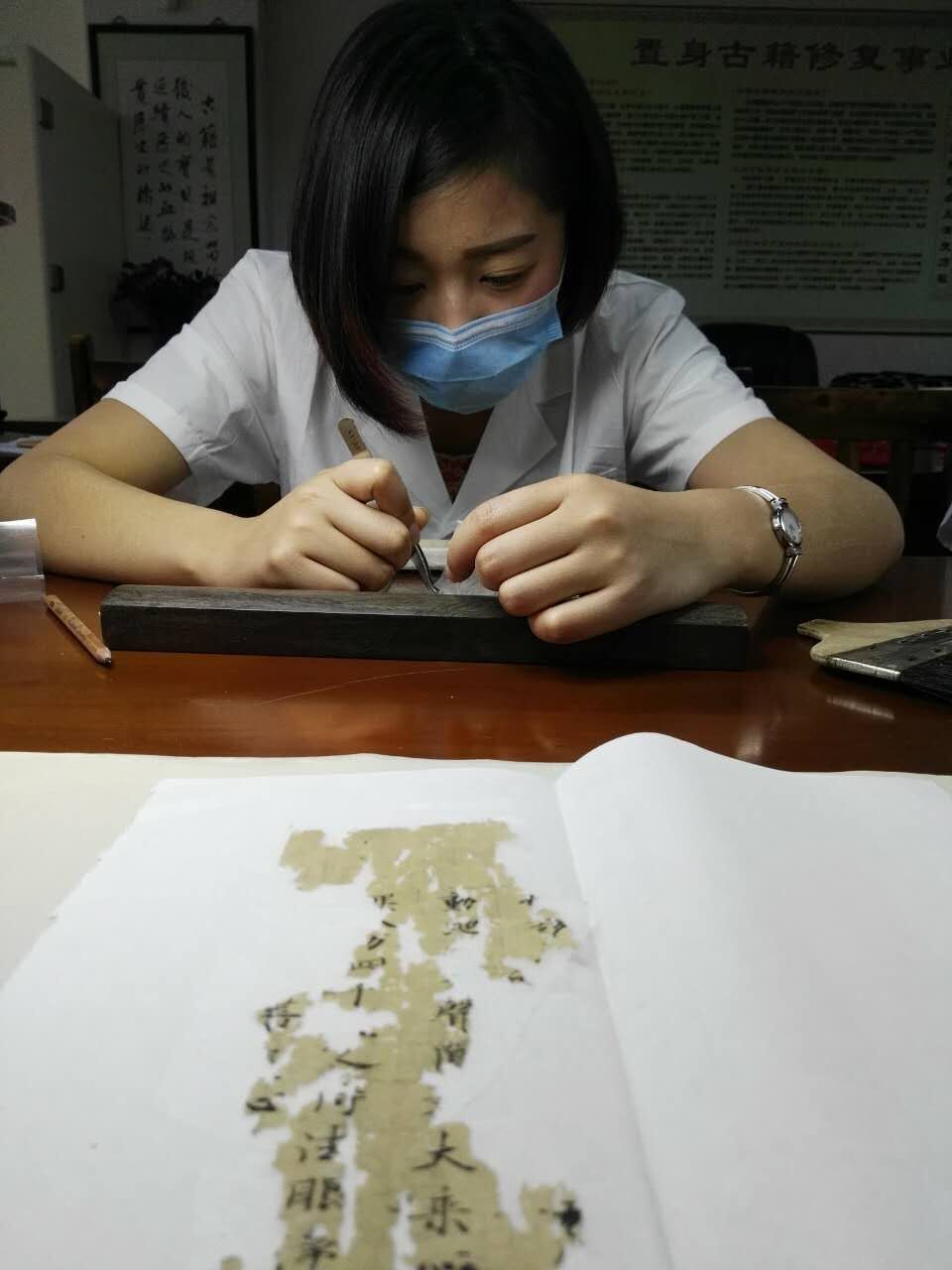

在成都龙泉驿区,记者见到了已从事16年古籍修复的非遗传承人、古籍修复师——鲁萌。“85后”的她曾主持参与《敦煌遗书·唐人写经》(唐·开元九年)、《龙藏经》(明·永乐年间)、《涵海》等珍贵纸质文物的修复。

“择一事终一生。当历史的碎片在我的指尖重新拼贴成形时,我们不仅能感受到历史的厚重沉淀,还能汲取祖先的深邃智慧,这份坚守会因此充满意义。”鲁萌说,是这座城市包容的态度和宽松的环境让她决定创业,办古籍修复工作室,让祖国的优秀传统文化在历史长河中永不消失。

缘起成都

博物馆里的千年惊鸿

“最近忙着装修,很多陈列还没有理顺。”在龙泉驿区洪安镇的一处小院里,记者见到了鲁萌。说话不疾不徐,语气平和温柔,是鲁萌给人的初印象。

这处小院是鲁萌即将开业的古籍修复工作室。“春天的时候这里开满了油菜花,非常漂亮,能让人全身心的安静下来。做古籍修复,必须要静得下心来。”靠着窗边,鲁萌回忆起自己的入行经历。

2009年,大学刚毕业的鲁萌在成都一小众博物馆看展时,一张被修复的古籍吸引了鲁萌的眼球。泛黄纸页上,修复师用成都本地构树皮纸补缀的痕迹细如发丝,墨色与原纸在蜀地特有的“薄浆修复法”下浑然天成。“当时就觉得,这门手艺像极了成都人‘慢工出细活’的生活哲学。” 鲁萌回忆,这座城市的文化肌理早已为她埋下伏笔。

展厅里的讲解员提到,成都的雕版印刷历史可追溯至唐代,并在宋代达到鼎盛,成为全国四大雕版印刷中心之一。现存于四川省图书馆的宋版《册府元龟》就曾在成都修复。这番话让鲁萌突然意识到,古籍修复在成都从来不是孤立的技艺,而是融入城市血脉的文化基因。

之后不久,鲁萌就开始“拜师学艺”。“刚开始学习的时候,就是练习用剪刀在废弃的纸上剪很细的直线,既要剪得直,还不能剪断,听起来好像不难,但真正上手的时候,才发现这非常考验用刀的力度和稳定性。”鲁萌说,古籍修复想要入门,必须实操和理论同步进行。剪书页、搓纸捻、熬浆糊……这些基本功都必不可少。“每个古籍修复师的手指都应该经历过磨出茧、磨脱皮,全靠一次次重复才能磨练出手法的精细。”

匠心淬炼

成都非遗沃土上的十年坚守

鲁萌的成长轨迹,深深烙印着成都传承非遗的印记。

入行当年,鲁萌加入四川西部文献修复中心,后又师从国家级文献修复专家杜伟生,十余年来,在师傅的指导下,鲁萌认真学习、研修,不仅继承了师父的独特技艺,还在此基础上不断创新、突破。

2016年,鲁萌团队在龙泉驿洛带古镇举办的一届培训班,让她将古籍修复项目正式落地成都。“看好洛带古镇的文化氛围和游客群体,同年年底,四川西部文献修复中心龙泉驿分中心便正式落成。”鲁萌说,当地政府部门为其提供了很多教学、宣传、展示的机会,并邀请团队为江西会馆、湖广会馆以及燃灯寺等抢救一批需要留存资料的碑刻。

“你看,这是用于修复文献的柳构皮纸。”在鲁萌工作室的一本文件夹里,收藏着从薄到厚、用于不同材质文献修复的纸张。她抽出一张薄如蝉翼的柳构皮纸,覆在一张满是虫洞的旧报纸上,又向报纸均匀地喷上水,待纸张完全贴合后,再用一支细小的毛笔蘸上一点浆糊,一点一点修复破损的边缘。

柳构皮纸是鲁萌团队技术创新成果之一。为了更好地对构皮书进行修复,他们对修复用纸进行了改良,研发出的柳构皮纸不仅纤维韧性更强,在酸碱度检测方面也达到了国家标准,这一成果不仅为纸质文献修复领域提供了新的材料选择,也为行业发展树立了新标杆。

“从业以来差不多修复了1600余幅书、字画、钱币等作品,印象最深的,还是修复‘敦煌遗书’的经历。”鲁萌回忆说;“当我接过它的时候,纸张非常薄、非常软,整个卷面完全发皱,仅仅平整卷面就花了一个月时间,将碎渣全部拼接好粘到页面,再重新取下拼接再经卷上,整个过程花了6个多月才完工。虽然过程艰辛,但结果让人很有成就感。”

在成都的淬炼成长,让鲁萌在2021年底被正式命名为第七批省级非遗代表性传承人。

政策护航

成都为文化传承织就“保护网”

随着《我在故宫修文物》纪录片的爆火,文物修复工作的神秘面纱也逐渐被揭开。“古籍修复不再是孤独的技艺传承,越来越多的人愿意投身到这份事业,将传统文化发扬光大。”鲁萌说。

作为四川广安人的鲁萌坦言,成都对比其他城市有很好的创业环境,特别是对非遗传承的重视。

“在成都,只要你热爱,能坚持,可以选择多种非遗技艺学习,并成为非遗传承人。据我所知,有的城市只能选择一种技艺成为非遗传承人,但成都很包容,一个人可以成为多种技艺的非遗传承人。”鲁萌说。

去年,龙泉驿区给作为“四川工匠”、龙泉驿区优秀技能人才的鲁萌发放了“工匠绿卡”,今年《四川省古籍保护利用条例(草案)》的出台,让这张“工匠绿卡”有了更实在的温度。该卡聚焦人才实际需求,整合“部门+院校+社会”等多方面服务资源,提供人才落户、子女入园入学等10个方面长效化、精细化、多元化的服务。

“这些荣誉和礼遇也给了我继续安心创业发展的信心和勇气,虽然这是一个很小众的职业,但我相信在越来越多非遗传承人的共同努力下,这些文化遗产将逐渐走向社会、走向大众。”鲁萌坚定地说。

正在装修的鲁萌工作室里,除了修复好的古籍展示,还开发了一些非遗的文创产品,织锦耳环、挂饰、书签,还有古籍修复用到的一些小工具,都已经被摆上了展示台,鲁萌告诉记者,未来,这个工作室将给更多喜爱这门技艺的人提供沉浸式体验的机会,每一个到这里的人,都可以学习并体验“修复”的快乐。

“当我在工作室里修复唐代经卷时,窗外的龙泉山与千年前并无二致。” 鲁萌轻抚书页,“是成都的包容让古老技艺有了新的根系,让修复师能在千年文脉中,缝补出属于这座城市的文化未来。”

编辑:余凤

责任编辑:陈翠

编审:张宏彦

0