自贡融媒记者 黄鸿 欧亚非

然而,当战火摧毁家园,稚嫩的生命未及绽放,幸存者亦如浮萍四散,焦土之上,谁又能托举起孩童的明天?

这段历史,是一个民族于至暗时刻对未来的守望,既镌刻着苦难记忆,更辉映着人性光芒。站在岁月长河中回望,抗战精神已融入中华民族的血脉,生生不息、薪火相传。面对百年未有之变局,我们当以纪念为镜,照见和平之贵;以传承为炬,点燃复兴征程。

循着缥缈的歌声,时光的帷幔徐徐拉开。

为救助烈士遗孤和战区难童,1938年3月10日,邓颖超、宋庆龄、何香凝等妇女界领袖齐聚武汉汉口,成立了中国战时儿童保育会,在全国范围内展开儿童救助保育运动。4月24日,战时儿童保育会四川分会在重庆宣告成立。

此时,沿海盐区相继沦为战区,海盐输运断绝。为支援前线抗战,自贡地区响应增产赶运的号召,加大井盐生产,经济相对稳定,且地理位置优越,成为战时儿童保育会四川分会设立分院的优选城市之一。

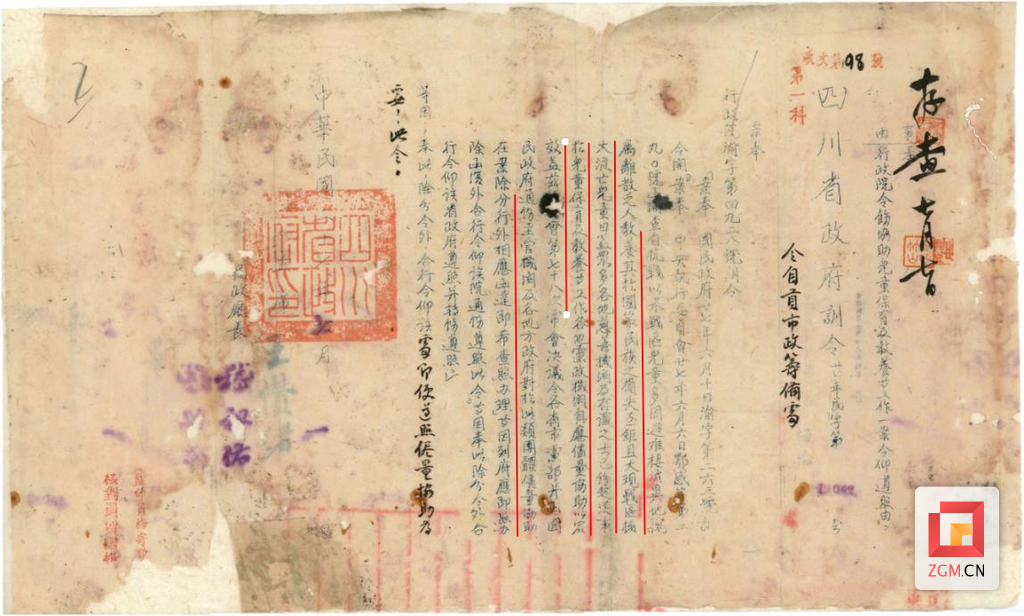

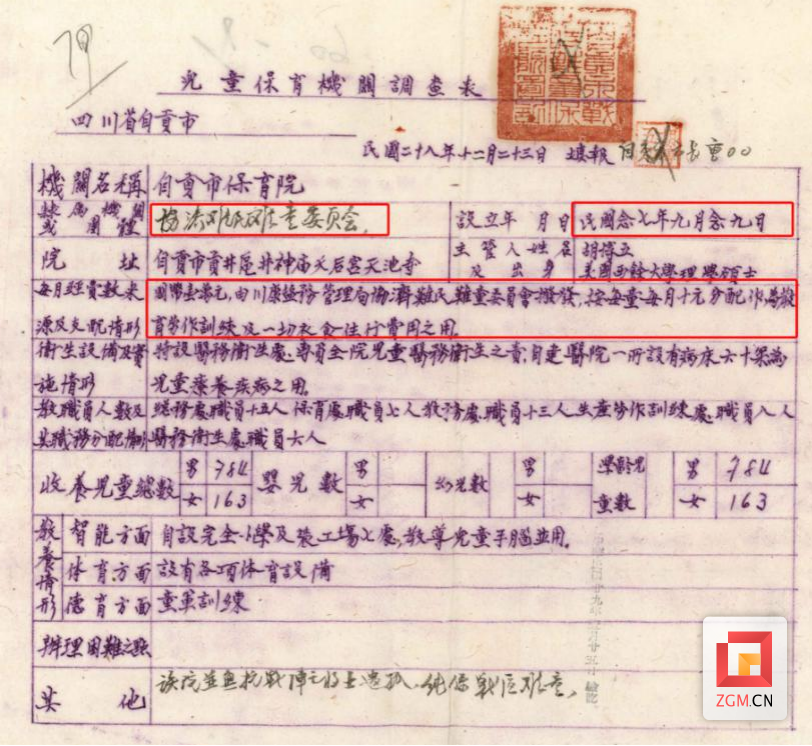

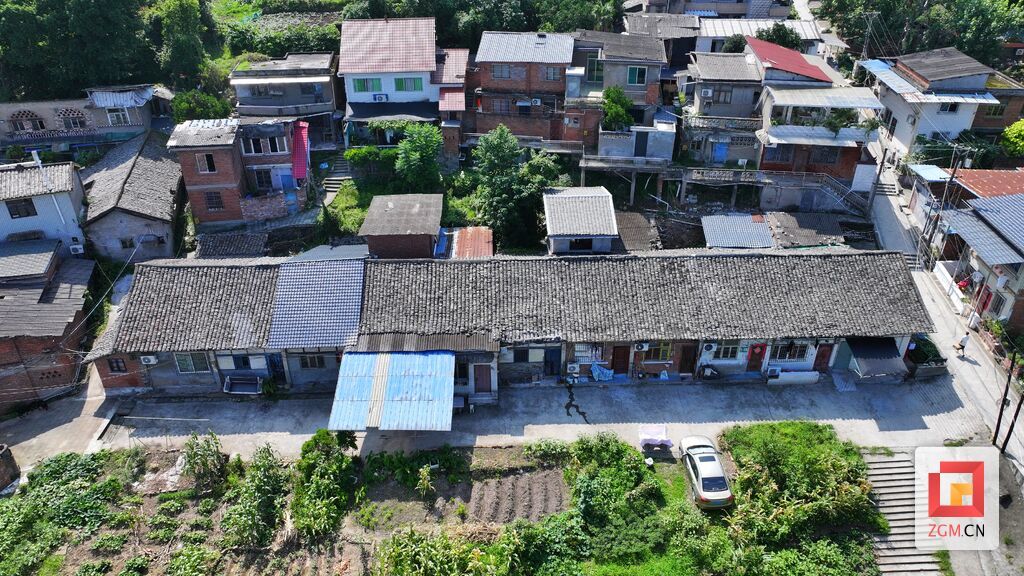

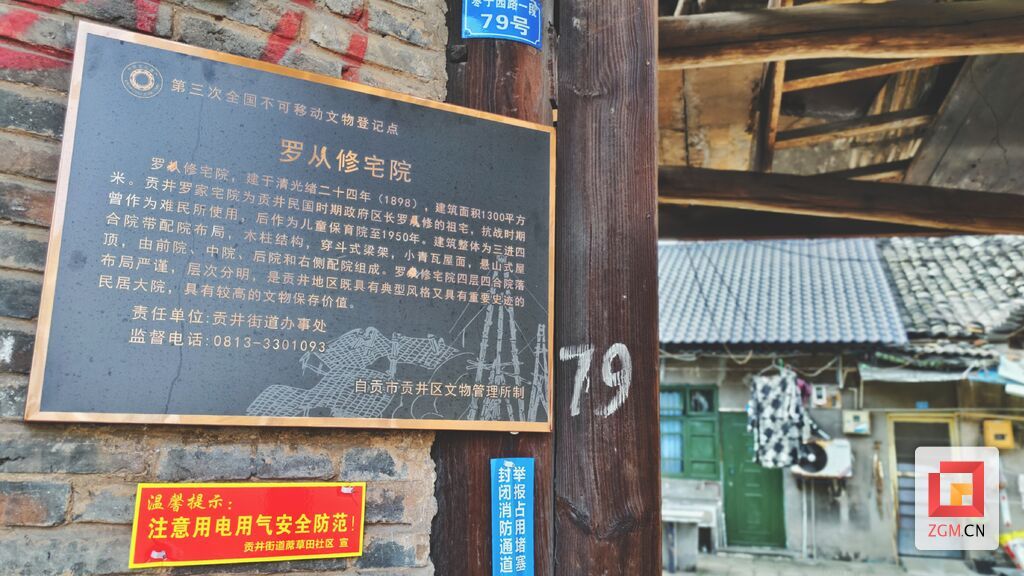

同年6月,民国四川省政府向自贡市市政筹备处下发训令,饬令开办战时儿童保育机构。7月26日,自贡选址井神庙作为自贡市保育院,并购置双层木床等物资,着手接收难童。随着难童数量激增,后又增设天后宫、天池寺、谢家祠、三元井作为院址。

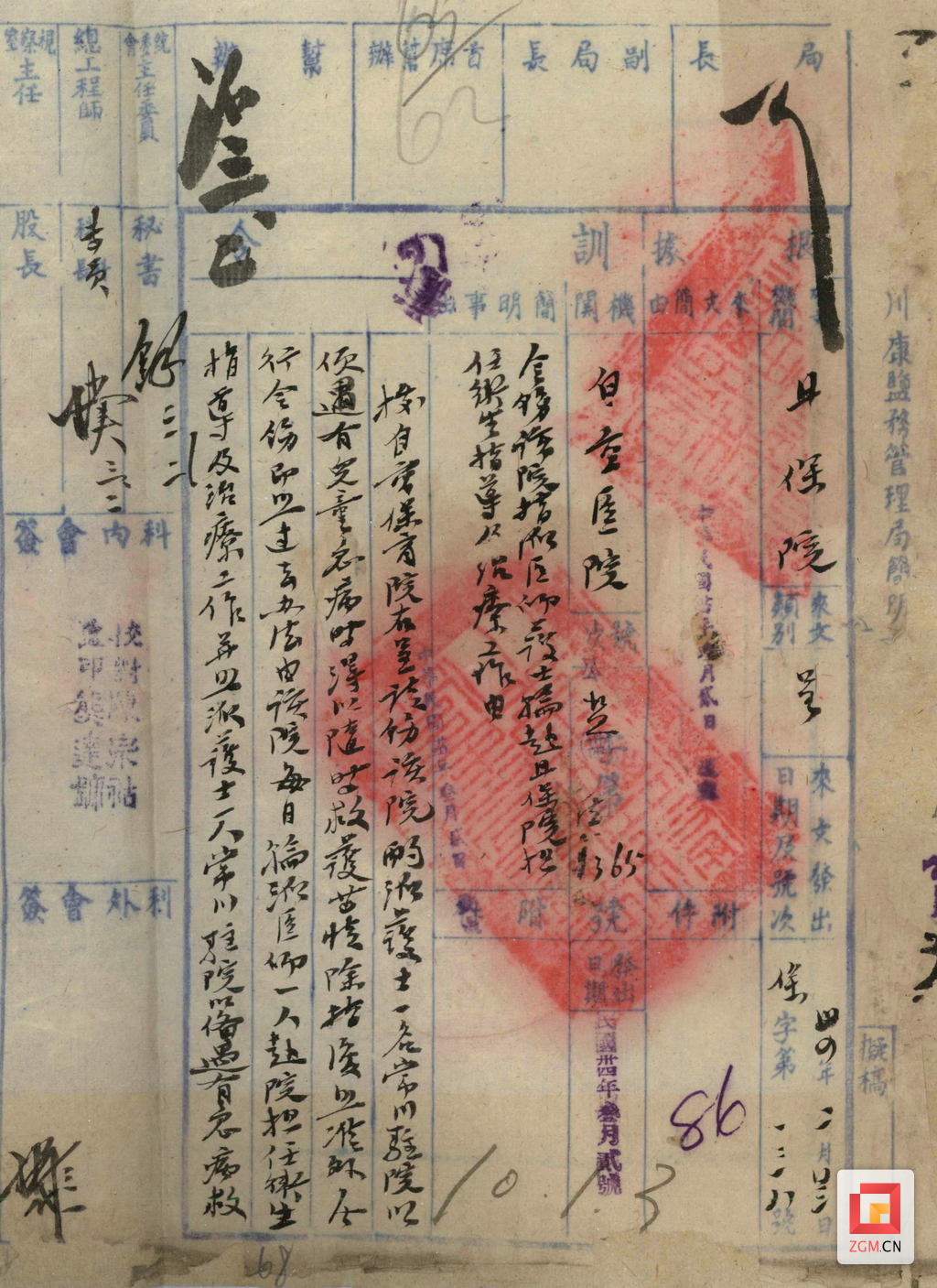

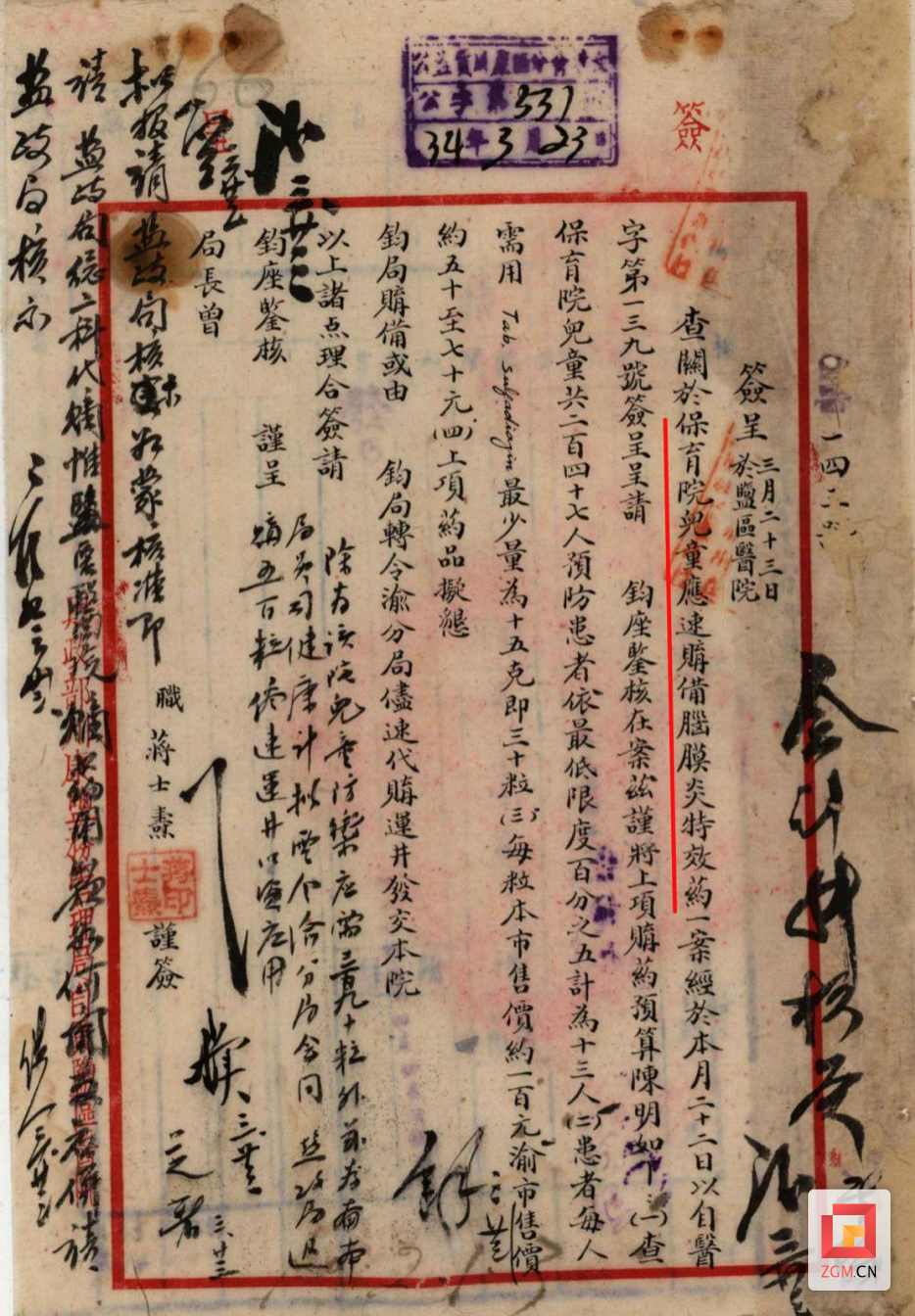

史料记载,自贡盐区医院曾请示川康盐务管理局(当时四川的盐务管理机构)为自贡市保育院购买脑膜炎特效药;难童张兰因严重眼疾,在自贡盐区医院无法医治的情况下,保育院呈请川康盐务管理局准予送往内江治疗……此类史实不胜枚举。在保育工作者的不懈努力下,难童的生活和健康状况得到了显著改善。

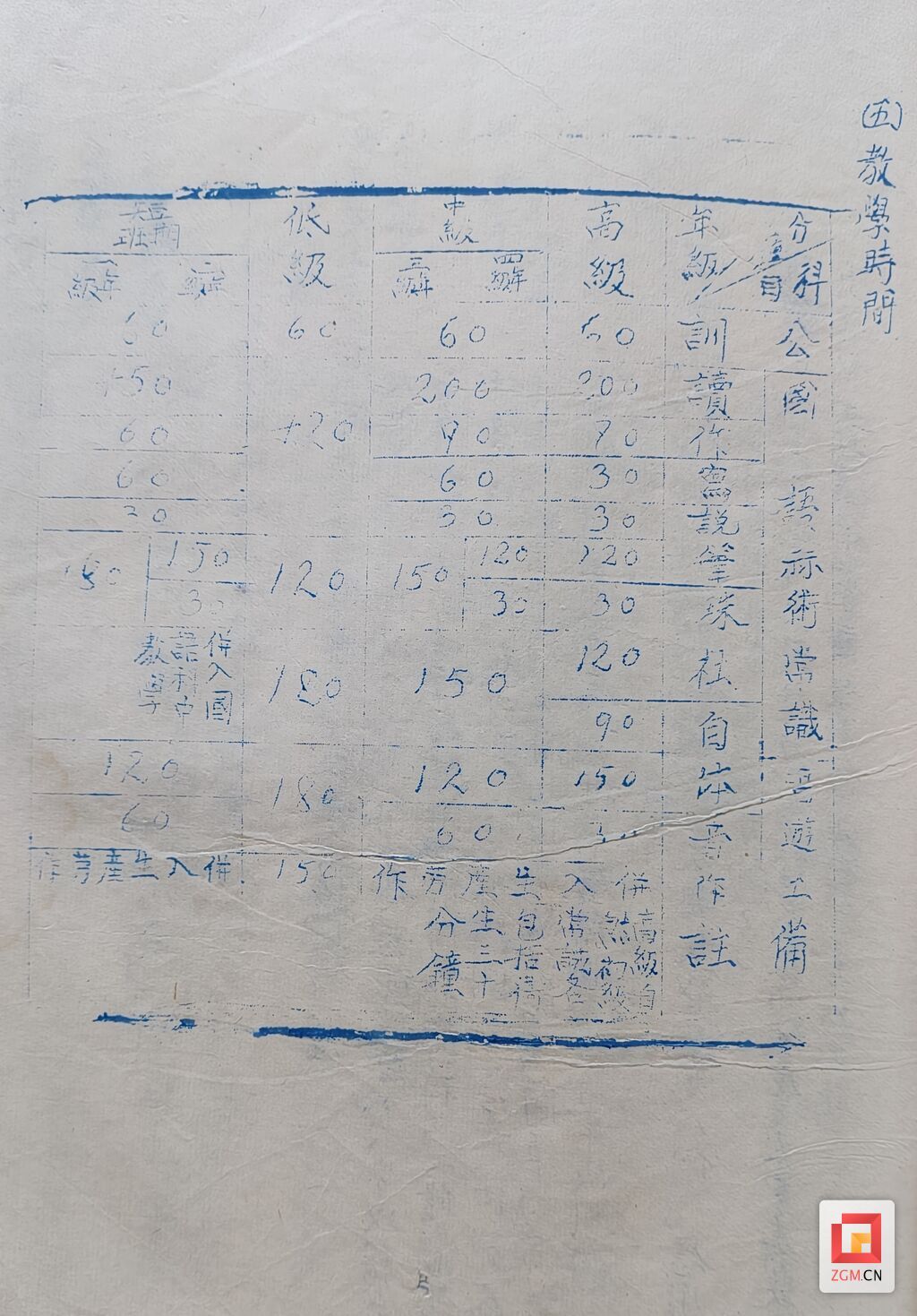

解决基本生活保障后,保育院针对难童年龄悬殊、文化程度参差的情况,决定采用教育家陶行知倡导的半工半读制,双轨并进:开设完全小学,设置国文、算术、体育、军乐、童军(童子军训练)等课程,同时开办工厂和农场,教导难童学习织布、纺纱、藤竹编织、印刷、养殖等实用技能。

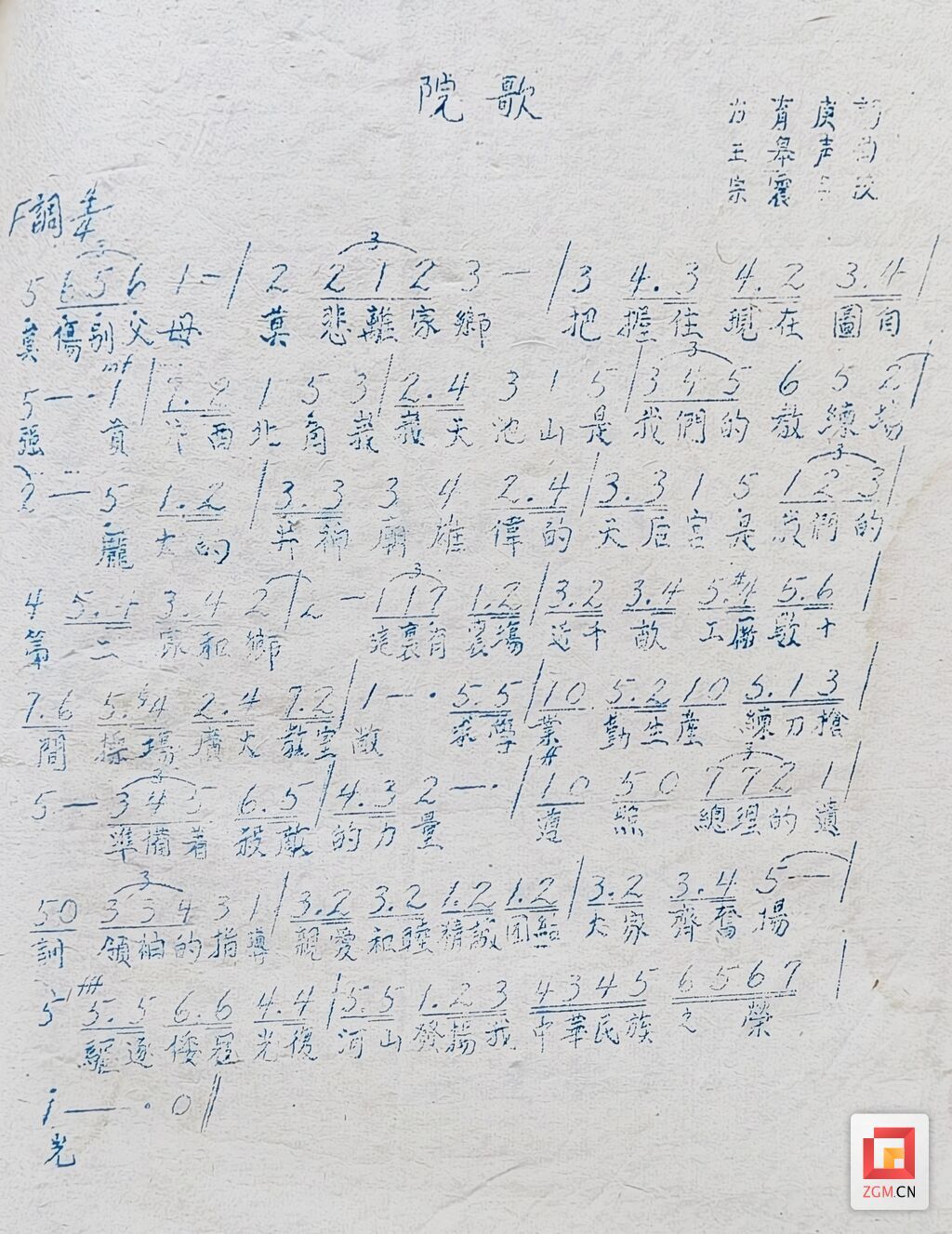

敌机轰炸之后,难童们又陆续回到保育院,看到墙壁上挂着的院训,积压的悲愤如潮决堤,流泪唱起院歌:“求学业,勤生产,练刀枪,准备着杀敌的力量……”

这期间,李德全专程前往保育院看望难童。谢淑明至今仍记得李德全说的话,“前方将士英勇杀敌,后方有钱出钱,有力出力。孩子们,我们团结起来,共同打倒日本帝国主义,早日回到家乡和亲人团聚。”这番话激励了全院难童和老师们。

据《自贡市献金分会纪念专刊》记载,节约献金期间,保育院的难童主动要求每日改食稀饭,一共献出碛米十二石(约720公斤),并少打牙祭四次,计得四万元。同时,大家穿街走巷,叫卖平日制成的藤竹、织品等手作,共计卖得一万零二百零九元,全部捐献给了国家。

1945年8月15日,日本天皇宣读《终战诏书》,宣布向世界反法西斯同盟国无条件投降。随着二战结束,自贡市保育院这所承载了无数烽火童年、托举起民族未来星火的战时“摇篮”,也如同一位功勋老兵,在胜利的晨曦中,悄然隐入历史的帷幕。

自贡市保育院历时8年,共收容13个省的3000余名沦陷区难童,最多时,院内达到1400余名,成为战时儿童保育会四川分会收容难童的重要承载地之一。烽烟散尽,幼苗成林。据记载,当年庇护的孩童有的投考军校,有的升入光华大学、旭川中学等,成长为各自行业的中流砥柱。前文提及的谢淑明,后考入河北师大,学成后在荣县中学任教师至退休,毕生耕耘三尺讲台,如今已是桃李满天下。

编辑:张翠娜

责任编辑:郑皓匀

编审:吴山冠

0