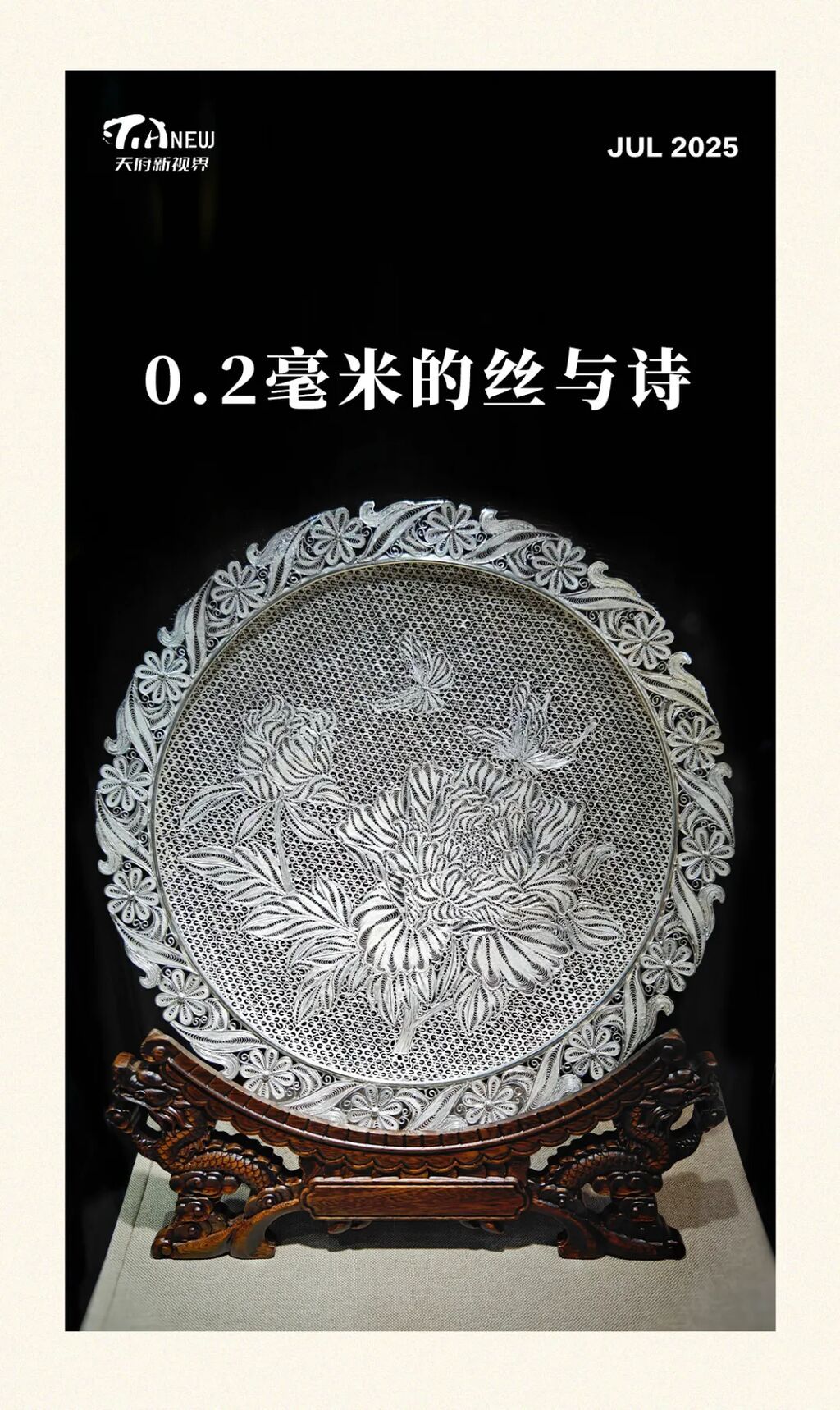

银花丝,与蜀绣、漆器、瓷胎竹编、蜀锦并称“成都五朵金花”。初见时,它或许不会给人惊艳之感——与北派“镀金、烧蓝、镶宝”的华丽风格不同,成都银花丝多以素银为材,少有镶嵌宝石来点缀吸睛,显得安静而素净,并没有多喧嚣的彩头。

事实上,它的美不在初见,而在于细看——尤其是在了解其工艺之后。从整体的造型到抽丝剥茧的意蕴,从远观的银光流转到近赏的千丝万缕,它以银为丝、为诗,既克制,又繁复。

银花丝的“丝”字,既是形态,更是匠心。高纯度的白银,最初是筷子粗细的银条,经过反复捶打延展至柔软如绸,再穿过布满孔洞的拉丝板——这块看似普通的钢板,却是银条蜕变为银丝的关键。每穿过一个孔洞,银条便纤细一分,匠人需力道均匀、节奏平稳、心静如水。如此百转千回的穿行,银条最细处直径仅0.2毫米,细如发丝。这般巧夺天工,就是“铁杵磨成针”的主角也要为之叹服。

然而,如果银丝不小心被缠绕起来,便只能在心里轻呼一声“哦豁”,从头再来。这正是对匠人手艺与耐心的极致考验。若一切顺利,完成的银丝盘绕在木轴上,在光下如银河倾泻,看似柔软却暗藏筋骨——这是金属被驯服后的模样,刚柔相济,方能成就后续的万千可能。

真正的考验在于“搓丝”,这是银丝向花丝蜕变的关键。匠人需在木板上将银丝精心搓成麻花状:力道轻则松散无力,重则易拧断;每一转的角度都要精准,每一圈的间距都要均匀。唯有如此,最终才能成就那既能独立成型,又可完美嵌入图案的“花丝”。

银丝备好了,“平填”绝技即将登场。所谓“平填”,是指无胎成型,仅凭一把镊子,在石棉板上用银丝直接构图,称得上是“无中生有”,这不仅需要匠人对图形构造了然于心,更依靠精准的排布与微妙的力学平衡,让每一根银丝都恰到好处地待在该待的位置。稍有不慎,整幅作品便会松垮无形,丢了筋骨和美感。这一过程,恰如绘画中的线条勾勒,决定着整个画面的结构。

随后,将拉好、搓好的银丝,通过掐丝、填丝、织编和累丝四大技法,填入之前勾勒好的图案之中。银花丝以素银为魂,不施粉黛,独沽一味,全凭银丝粗细变化来呈现光泽肌理。接下来的焊接工序更是要屏息凝神,火候把控至关重要——火焰有刚刚好的温柔,既要让银丝牢固结合,又不能留下明显焊痕,每个环节的容错率都极低。

难怪旧时银花丝学徒要“三年零一截”,意思是至少得学三年才能出师,至于那“一截”是多长时间,得师父说了算。

银花丝技艺距今已有1700多年历史,在明清时期曾是蜀中上贡宫廷的珍品。岁月流转,1937年以后,成都城内一时冠盖云集。华兴街、东大街、打金街一带金号银楼鳞次栉比,多为前店后厂的经营模式。今南起文武路、北至楞伽庵街与通顺桥街交会处的一段街道,因当时银器、银丝手工作坊多汇聚于此而得名“银丝街”——光是这个街名,就仿佛能让人听见当年终日不绝的叮当锤音穿越时空而来。2008年,成都银花丝制作技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

时至今日,即便在机械化大行其道的时代,银花丝依然保持着古老的倔强。没有模具可以复制,没有机器能够替代,每一件作品都是匠人与银丝之间的一场漫长对话。

可贵的是,这份坚守并非固步自封。银花丝技艺懂得与时俱进,结合当下审美进行创新表达,焕发出新的生机。如今的银花丝,可以是耳畔摇曳的饰品,可以是墙上悬挂的艺术,与珐琅碰撞,与高定相遇,既时尚惊艳,又平易近人。它以小巧精致的姿态,在寻常百姓的生活中低调地闪着光。

本期话题

你了解成都银花丝的制作技艺吗?评论区聊聊~

撰文/小易

编辑/郭书琼

责编/谢梦 马艳琳

审核/姜明

编辑:冯方湲

责任编辑:金艳

编审:吴山冠

0