【开栏语】

一横一竖藏天地,一撇一捺见春秋。汉字,从甲骨文的刻痕中走来,历经金文的厚重、小篆的婉转、隶书的方正,在楷行草的演变中沉淀千年智慧。它不仅是记录文明的符号,更是流淌在血脉里的文化基因,镌刻着民族的记忆与情怀。

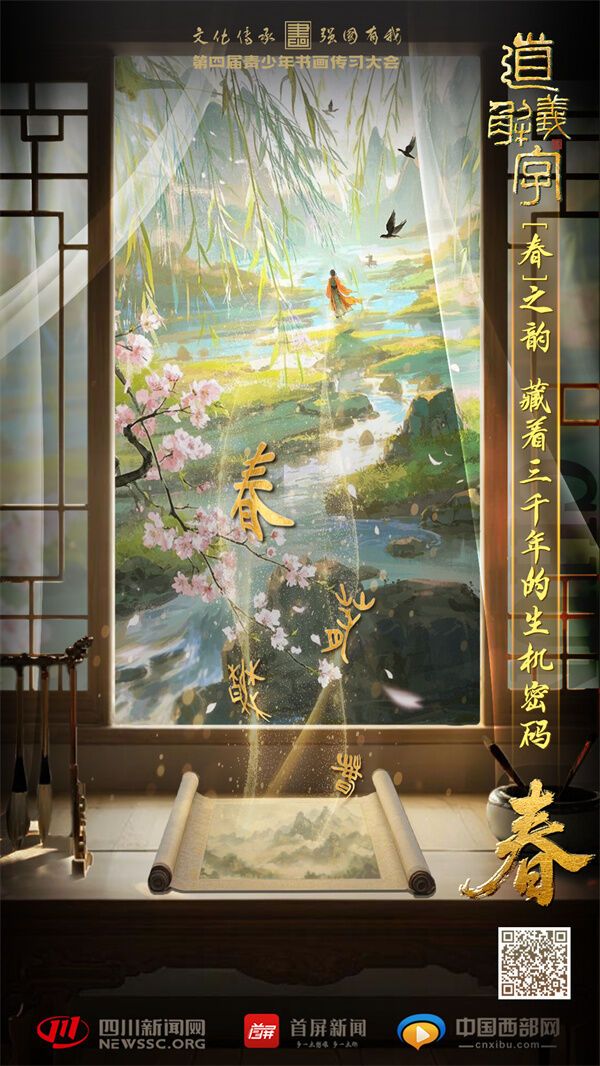

7月23日起每逢周三、周四,四川新闻网将推出《道义解字》系列策划,特邀中国书法家协会理事、西泠印社社员、四川省书法家协会驻会副主席、秘书长王道义,倾情解码汉字文化内涵,结合前沿AI技术,带您在“春夏秋冬”的时光流转中,看汉字如何描摹四季更迭中的春之萌动、夏之炽烈、秋之静美、冬之沉潜;于“书画传心”的意境里,赏书法的筋骨与绘画的气韵共舞,笔锋起落间是“书者,心画也”的赤诚,墨色晕染处是“画者,载道也”的通透。

让我们以字为舟,溯流而上,探寻中华文明的精神密码,共赴这场跨越时空的文化之约!

“早在商代,甲骨文中就已经出现了‘春’字,像一幅会动的画——头顶暖阳洒金,中间嫩芽破土,脚下草木舒展,把冰雪消融的雀跃全写在了笔画里。”在第四届青少年书画传习大会期间,中国书法家协会理事、西泠印社社员、四川省书法家协会驻会副主席、秘书长王道义为我们解锁了“春”字藏着的三千年生机密码。

春秋战国时,“春”悄悄瘦了身,草字头化作轻盈的裙摆,“屯”字稳稳站在中间,既当形符又做声符,像在轻声念着“春来了”。到秦汉时期,它彻底褪去稚气,草字头下坐实了“日”字,暖阳的意象愈发鲜明。东汉隶书里的“春”更妙,三笔横画如初生的麦苗,一撇一捺似春风拂过,底下“日”字稳稳托住,把春耕的规整与生机全藏进了笔画里。

“这枚字里藏着中国人的浪漫。”王道义表示,唐代四川诗人陈子昂的《感遇 其二》很有代表性。在这首诗中,陈子昂写春天,写送别,写春天的兰花。陈子昂通过写杜若长得非常茂盛,表现自己怀才不遇,希望像兰花杜若一样,成为国家的栋梁之材,“陈子昂不仅是写的花草,实际上他把自己整个的生命理想追求融入了当前的景象。”

当笔尖划过“春”字最后一横,仿佛能触到泥土的湿润。这哪里是冰冷的文字?分明是先民弯腰播种的身影,是诗人凝视兰花的目光,是此刻窗外悄悄探进窗台的绿芽——三千年过去,这枚字依然鲜活,一写出来,就有花开,就有燕来,就有整个世界的苏醒。

编辑:胡倩

责任编辑:陈翠

编审:喻佳

0