自贡融媒记者 周馨钰 陈凡逸 文/图

这个奖项不仅是一位八旬医者毕生心血的注脚,更悄然打开了一扇时光之门,映照出一个医学世家跨越八十年、穿梭川渝两地的医者仁心与技艺传承。

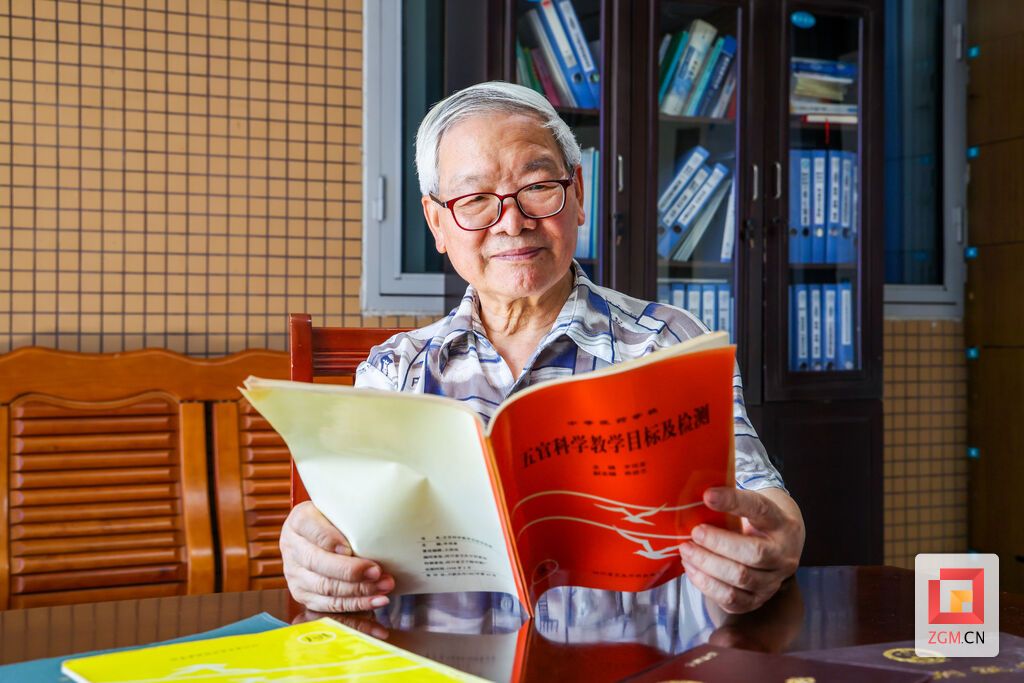

7月14日清晨,83岁的李观富步履匆匆走进自贡市第一人民医院眼科。“我赶公交车来的,女儿,你先忙,莫管我。”他精神矍铄,花白头发梳理整齐,与女儿李爽乐打过招呼后,来到眼科生活间,与记者攀谈起来。

李观富1942年出生于成都市郊龙泉驿,高考填报志愿时正是新中国建设的“火红年代”。“当时最想当工人,开东方红拖拉机建设祖国。”他回忆道,高中老师一句“你家里是行医的,救治病人也是为人民服务”的点拨,改变了他的人生轨迹。

早在上世纪40年代,李观富的父亲李浩儒就已经是成都龙泉驿著名中医,新中国成立后参与了龙泉驿区人民医院的创建,夜以继日地为血吸虫病、水肿病奔忙着。“父亲总说,不能辜负病人的信任。他在1979年的深夜突发心梗离世,当天还看了几十个病人。”这份对生命的敬畏与责任,深植李观富心底。1960年,他考入了重庆医学院(现重庆医科大学)医疗系。

大学五年,物质匮乏是最大的挑战。“一个月只有27斤粮票,经常吃葫豆、红苕。体育课都改练不费力的气功,许多人因为熬不住退学了。”然而,再艰苦的条件也未曾动摇李观富学医的决心。“学医必须认真学,不学习就没有出路。”他发挥乡村孩子的体力优势,担任劳动班长,带领同学开荒种红薯以贴补生活,这段经历铸就了他的韧劲。

李观富毕业时因成绩优异留校,进入重医附二院五官科工作,开启医者生涯,完成从理论学习者到临床实践者的关键转变。1973年眼科独立设科,他正式专注于眼科治疗。从医多年,从未出过医疗事故,秘诀在“规范化操作”。李观富解释:“眼睛范围小,稍不谨慎就会出错。术后我都要反思每个动作。”

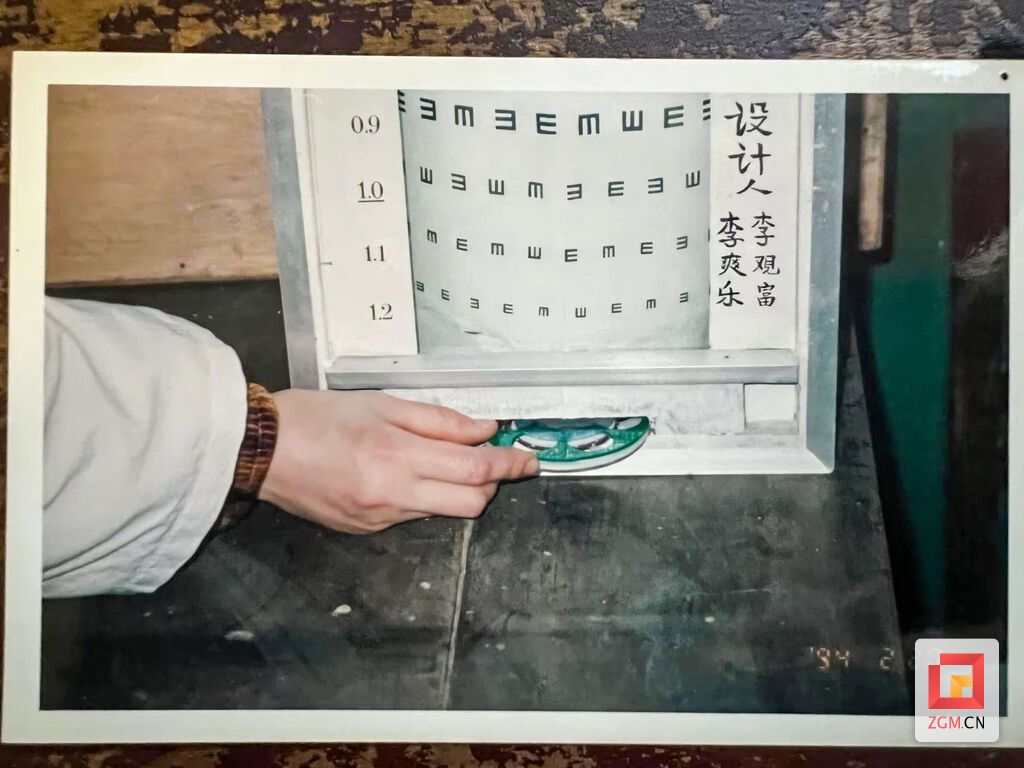

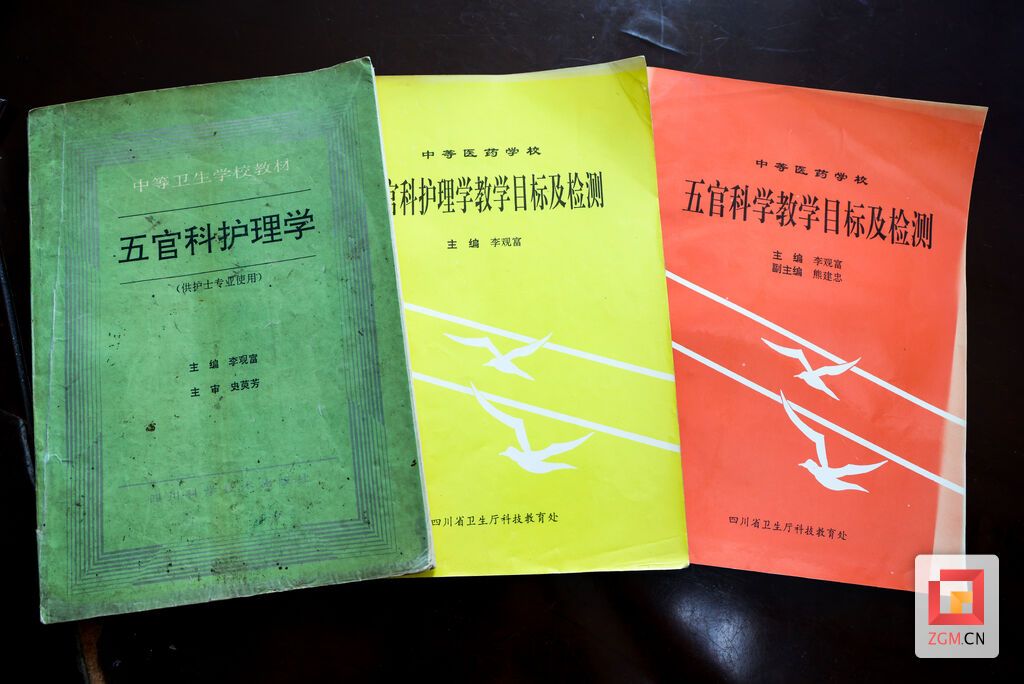

成就背后亦有家庭“两地分居”19年的牺牲。1984年,为更好地照顾家庭,李观富调入自贡卫校(现四川卫生康复职业学院),担任学校五官科教研室主任。在讲台上,他将临床经验转化为风趣课堂;当教材资源匮乏时,他主编了《四川省中等卫生学校五官科学》等4本教材;科研方面,发表专业期刊文章20多篇,获得5项国家专利,为自贡及川南地区培养了众多医学和护理专业人才。

对于荣誉,他看得很淡:“专利、成果,实质无非是实用性和科学性,没什么‘了不起’的,重要的是过程。”

退休后,闲不下来的李观富依旧“动”个不停。他爱劳动,拖地板、浇花,这些体力日常都做。最突出的是爱“动脑筋”:用AI查阅资料、写科普文章,乐此不疲。这份平和而进取的心态,让他的晚年充实自在。

7月14日上午,自贡市第一人民医院眼科主任李爽乐坐在裂隙灯显微镜检查仪前,仔细观察患者的角膜、虹膜、晶体。临近中午,她才稍作休息,在吃饭时与同事交流患者情况,接着准备下午的手术。

时间回到1987年夏天,李爽乐从自贡一中毕业,考入川北医学院临床医学系。“那时全省都没有高速路,爸爸早上6点在自贡送我上大巴车,晚上才能到南充。”由于车程较远,大学5年,她只有寒暑假才回家,课余时间不是在图书馆看专业书籍,就是跟着老师、同学进行医学实践。

1992年,李爽乐分配到市一医院五官科开始从医生涯。她甘当“小学生”,常在工作之余夹个笔记本,跟着前辈去查房、手术,记录经验。为进一步掌握眼科医疗技术,她在父亲李观富帮助下买来动物眼睛练习解剖、缝合,水平进一步提升,1996年被破格提拔为主治医师。

“女儿,我觉得你眼科知识系统性不够,应用临床还有差距。”在父亲的鼓励下,李爽乐一边工作一边重拾书本,于1997年考上华西医科大学眼科学专业研究生。“都去华西读研了,毕业可以到更好的医院。”“有更大的平台还回来,是不是傻!”从李爽乐去读研开始,争议就不断,很多人认为她“不会回来了”。

“读研期间,我在华西医院实习,见过太多川南患者坐几小时车来就诊,只为寻找那一份光明。”2000年,硕士毕业的李爽乐放弃了在成都、重庆大医院就业的机会,毅然回到市第一人民医院,成为在该院工作的首名硕士研究生。

2001年,年仅31岁的李爽乐被任命为眼科主任。那一年,北京协和医院眼科主任、眼科专家刘熙朴教授随“健康快车”来到自贡,李爽乐受医院委派参与该项目。“我一直记得刘教授说的‘一台完美的外科手术是所有完美的细节结合而成的’,之后无论是给患者诊疗,还是带教,严谨成为我的一种习惯。”3个多月下来,从病情诊断到治疗方案制订,再到手术操作的规范,李爽乐自我感觉有了脱胎换骨般的提升。

为了服务更多的患者,她总是提前上班坐诊,对于一些远道而来的患者,常常牺牲休息时间为其加号看诊。2016年,李爽乐从方便病人的角度出发,带领科室在全市医疗系统率先开展“日间手术”,自己经常在手术台上“连轴转”,最多的一天完成了近50台手术。

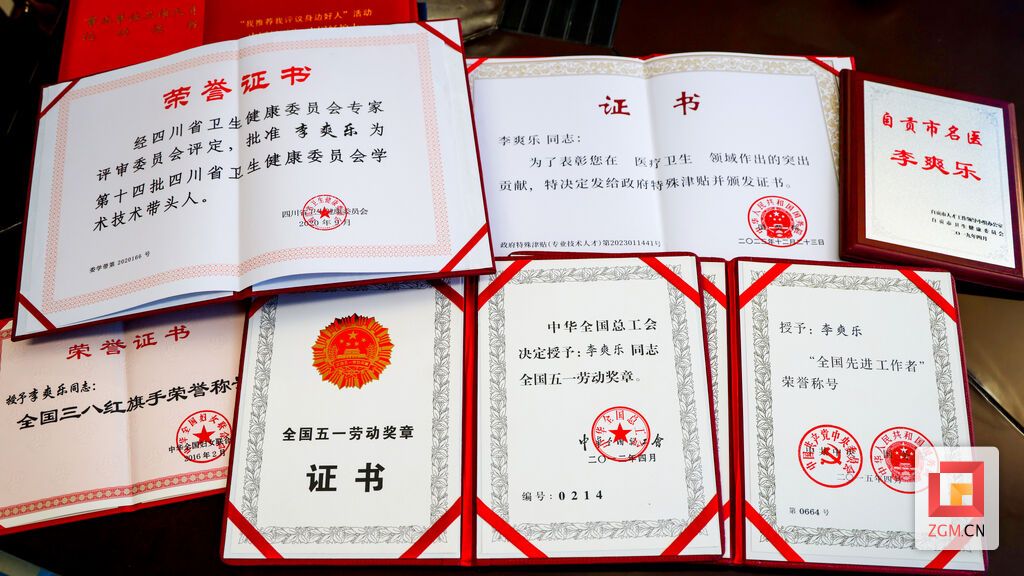

李爽乐还成立了全市卫生系统唯一的劳模创新工作室,将市一医院眼科建成川南地区唯一的四川省医学甲级重点专科等,引领川南地区眼科专业发展。她个人也因其卓越贡献,获得了全国先进工作者、全国“五一”劳动奖章等沉甸甸的国家级荣誉。

“跟家庭传承分不开。”说起为什么学医,李爽乐脱口而出。

出生在医生世家的李爽乐,在家庭的影响下,少年时期就翻看医学书籍,津津有味地听父亲讲自己手术成功的案例,去母亲工作的医院观看标本。“那个时候我就开始觉得或许我也可以像爷爷和父亲一样,当一名医生,为患者减轻痛苦。”

对于女儿李爽乐的成长,李观富认为,自己的作用更像是“扶上马,送一程”。李爽乐刚工作时,他们经常为一个病例或者一个手术讨论很久。这种亦师亦父、教学相长的互动模式,让李观富感到无比熟悉。“我刚当医生的时候,父亲也是这样教我的。”

这份传承,不仅作用于个人,更在无形中影响着李爽乐管理团队、服务区域健康的格局。上世纪70年代,李观富带领团队前往重庆大竹、铜梁等偏远区县巡回医疗,一边行医一边倾囊相授,为当地培养了一支“带不走”的基层医疗队伍。父亲的工作经历让李爽乐得到启发,“只有形成强大的团队,才能更好地为家乡人民服务。”

于是,“培养年轻力量”成为李爽乐工作中的重中之重。她延续了父亲当年教她的方法,更将其系统化、制度化。“李老师总是利用休息时间,用跟人眼结构最接近的猪眼、兔眼,带领大家进行实战训练。”市一医院眼科副主任曾洪波说,她“严谨规范”的风格在科室相传。

面对青少年近视率日益增高的趋势,她成立了“李爽乐近视防控小分队”,与市关工委、市关心下一代基金会联合开展了“亮眼护瞳”工程,近三年足迹遍及58所中小学校,为青少年学生进行眼科检查逾11.7万人次。多年来,她时常带领眼科团队深入全市各学校、社区、敬老院、乡镇卫生院、乡村卫生室等地和单位义诊,为基层医疗机构提供技术支持,为困难群众送医送药,开展经济援助。

从李浩儒立足乡土解除百姓病痛,到李观富精研医技、育才兴教,再到李爽乐引领团队、辐射区域,三代人的接力已跨越姓氏,持续守护着盐都乃至川渝大地的“光明未来”。

编辑:余耀

责任编辑:陈继东

编审:喻佳

1