提及书院,总让人想起那些老旧的砖墙、爬满青苔的石阶、枝干盘虬的参天古木,还有那琅琅的书声。

从唐代九宗书院到清代旗山书院,遂宁文风鼎盛,形成了“人文蔚起、造就必多”的书院文化。然而,岁月长河奔流不歇,书院渐渐被时光的尘埃所蒙蔽,如大浪中的孤舟,沉入历史的烟波深处。

在日前央视黄金时段播出的《城市风华录》(遂宁篇)中,旗山书院惊艳亮相,美轮美奂的传统建筑,精彩绝伦的非遗表演,彰显了这座城市深厚的历史文化底蕴。

百年文脉

书院源流

白墙黛瓦、青砖木窗、飞梁画栋……在遂宁市河东新区一片繁华的新式建筑中,旗山书院显得如此特别。

“书韵悠悠涪水东,墨香袅袅旗山中。”旗山书院始建于清道光八年(1828年),后逐渐成为遂宁地区的知名教育机构,与广寒书院、象山书院、文明书院等共同成为遂宁文化教育的重要支柱。

近代历史苦难而沉重,但书院文脉并未中断。后来,旗山书院旧址上诞生了遂宁市河东实验小学校。这所学校“承书院文脉,仰旗山精神”,“旗之志,山之德”的校训深深印刻在一代代学子心里,将书院的文化基因融入了现代教育体系。

文墨相承,学风相袭。

“我的父亲曾经在河东小学执教,他对这里有独特的情怀,也或多或少影响着我。”旗山书院负责人陈志指着小院里的几棵小叶榕,有些感慨,这些树都是他父亲及其同事当年栽下的,如今,已亭亭如盖。

再后来,小学迁址,书院恢复了昔日的宁静。

一年前,四川课耕文化旅游发展有限公司从遂宁市河东新区管委会手中接过这一项目,意图让旗山书院焕发新生。

重焕生机

古今对话

初接手时,旗山书院旧址上,除了几间空空的旧时房屋,什么都没有。可书院如一颗倔强的种子,外壳或许陈旧腐烂,但胚芽中那股追求道义、叩问真理的生命冲动,从未减退。

为了让旗山书院的生命力重新蓬勃起来,陈志和他的同伴们将多年来四处搜集的老物件搬了过来,牌匾、屏风、座椅……一件件镌刻着岁月的物件被摆放在旗山书院的不同地方。

一切布置妥当,让人恍然——旧时的书院穿越时空,伫立于前。

旗山书院地理位置得天独厚,坐落于遂宁市河东新区建成区中心,总建筑面积约1000平方米。书院门口的孔子像向人们昭示着这里是一处静心的文化之地。

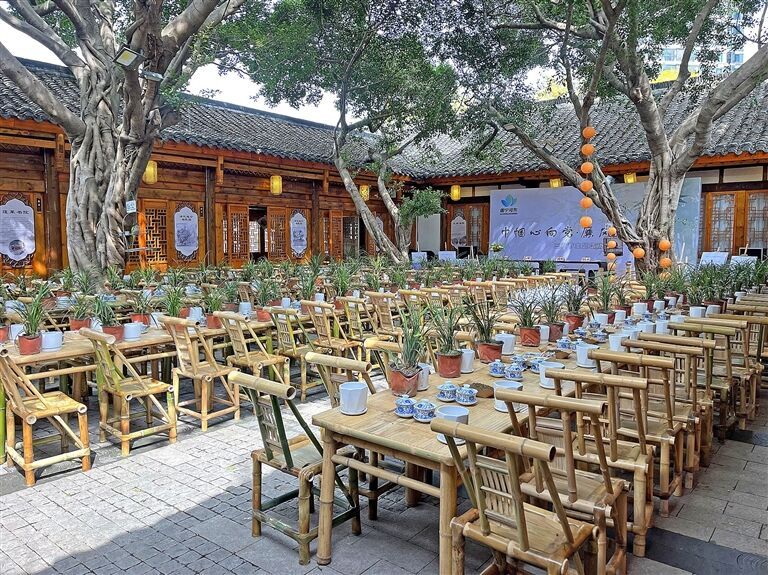

踏入书院,两侧是幽静的书院博物馆,介绍了遂宁历史上各个时期的重要书院。中间小院错落有致地摆放着许多把竹椅,方便市民闲时喝茶小聚,观赏非遗表演。

中间小院能容纳200人左右。古筝响起,这里便成了一方仿如隔世的别样天地。

非遗舞台

文化盛宴

2024年国庆“黄金周”,修葺一新的旗山书院正式开业。于是,一个个阳光灿烂的午后,书院内,便能看到一场场精彩的非遗演出。

四川金钱板《武松打虎》中,演员手中三块竹板敲击出清脆节奏:“耳听狂风响,猛虎下山冈。武松朝前闯,找寻兽中王……”引得人们不时拍手称赞。

竹板声清脆悠扬,200余位观众在古老院落里凝神屏息,武松打虎的传奇正在台上上演,百年书院与现代观众在此刻蓦然相遇。

金钱板表演是书院的重头戏。这种形成于明末清初的民间曲艺,至今已有四百余年历史,早期以跑乡场、扯地圈为主,后进入茶馆书场演唱。如今,金钱板已被列入国家级非物质文化遗产名录。

去年国庆长假,遂宁市河东新区全域累计接待游客60.8万人次,同比增长11.36%,拉动综合消费3.25亿元。旗山书院作为非遗展演的核心场地,成为这场文旅盛宴的重要舞台。

“整个国庆期间,每天三场非遗演出,一场一个多小时。”陈志告诉记者,整个长假,近3000名游客走进旗山书院,欣赏非遗表演。

与此同时,这座书院正悄然成为遂宁文旅融合的闪亮名片。

又一个周六下午,慵懒的阳光下,旗山书院内坐满了喝茶赏曲儿的观众。

刘浪丫和搭档唐智登上台来,向众人微微鞠躬,然后坐了下来,开始演绎四川扬琴的经典曲目《秋江》。

“要会潘郎,赶至秋江,用目观望,江水汪汪……”音符响起,清澈如水,仿佛真的有一条秋日的江水在小院内流淌。二人一人弹三弦,一人敲鼓板,一唱一和,配合着背景声中的扬琴,灵动而流畅。台下的人们,凝神听着,在恰当的时候响起一阵阵掌声,表达着欣赏和鼓励。

“书院的环境很好,观众热情,老板和工作人员很贴心。旗山书院本身的文化底蕴让我们在这里演出非常有能量。”在旗山书院驻场演出已有半年的刘浪丫对记者说着她心中的“书院印象”。

“旗山书院是露天演出,再加上舞台在两棵大榕树下,离观众很近,孩子们经常站在台边观望,很有氛围。”刘浪丫笑着说。

除四川金钱板、四川扬琴外,每周六下午,书院还上演四川竹琴《三英战吕布》、长嘴铜壶茶艺、四川盘子《水都消息》、清音《神奇的卓筒井》以及川剧变脸等节目,为游客提供丰富的文化体验。

文旅融合

展示窗口

旗山书院的复兴,是遂宁深化“文旅+演艺”战略的一个缩影。当地文化部门将书院打造成沉浸式体验场景,开展非遗、川剧等10余种演出,增强互动体验。

“不在大舞台,而是零距离地观看,能让非遗文化更加深入人心。”陈志说,这种创新模式突破了传统书院静态展示的局限,让历史文化“活”了起来。除了非遗表演,现场还会进行书画拍卖——本土知名书法家现场泼墨,然后进行拍卖。重要的不是买卖,而是心灵的契合、文化的传递。

遂宁籍书法大家曾来德曾将一幅“高峰祥云”作品送给旗山书院。

“象征着在事业、人生目标等到达一定高度后,迎来了吉祥、顺遂的局面。”陈志望着墙上挂着的字画,解读着书画名师对旗山书院的祝福。

书院的转型也蕴藏着“引客入遂”的战略思路。通过策划各类文化活动,吸引外地游客前来体验。新的消费业态和传统文化完美结合,盘活闲置资产的同时,为市民提供了休闲娱乐场地,带动了附近各类消费业态的发展。

今年春,旗山书院与多个旅行社合作,每天都有数辆大巴车停靠于此。游客们一边品茗一边看非遗演出,享受遂宁安逸的慢生活。

夜幕降临,书院的红灯笼次第亮起。最后一曲金钱板余音绕梁,游客们仍意犹未尽。

来自贵州六盘水的游客王女士已在遂宁游玩了4天,从射洪金华山到大英死海,再到灵泉、广德景区,最后驻足旗山书院。“以后有机会还要来深度体验。”她的话语中满是对遂宁的赞叹。

未来可期

书声永续

旗山书院的未来规划令人期待。

当前,遂宁加快推进文旅体深度融合发展,计划发展房车露营、低空飞行等新业态,打造文旅体消费新场景,吸引更多游客来遂体验。

在旗山书院,游客不仅能欣赏非遗表演,还能品读千年书院文化。书院建筑本身就是一本厚重的历史书,每一块砖石都诉说着遂宁的文化记忆。

“我们就是要打造一个享受慢生活的地方。”陈志说,在这里,人们可以喝茶、看书、看演出、聊天,或者就是纯粹地在树下发发呆、打打盹。

这里一杯茶10元钱,亲民的价格受到众多市民和游客的青睐。

“下一步,我们打算将国学做起来,在周末或者寒暑假进行传统文化推广,涵养青少年的文化自信。”陈志介绍,他们正致力于将旗山书院建设成为城市文化会客厅,让这座百年书院在新时代焕发新生。

当金钱板的声音在旗山书院再次响起,那些凝视着武松打虎表演的专注面孔,那些被川剧变脸惊艳的闪亮眼神,都在无声地宣告:这座百年书院已经找到了连接古今的文化密码,成为这座城市不可替代的精神文化坐标。

夜晚时分,偶尔抬头,月光如旧时一样,澄澈清冷。它曾映照过书院中秉烛夜读的儒生,而今亦平等地抚摸着我们的额头……

编辑:金艳

责任编辑:余凤

编审:喻佳

0