自贡融媒记者 张才

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。10年前,在自贡市盐业历史博物馆举行的“不老的军魂·自贡抗战老兵风采摄影作品展”(以下简称抗战老兵摄影展)曾轰动一时,至今仍不时被人提及。在快门发出的“咔嚓”声中,77位抗战老兵的影像瞬间被定格,凝固成一段不可磨灭的民族记忆。

10年很漫长,长到镜头里的主角如今均已离开人世;10年很短暂,因为他们的感人故事如在昨日、历久弥新。

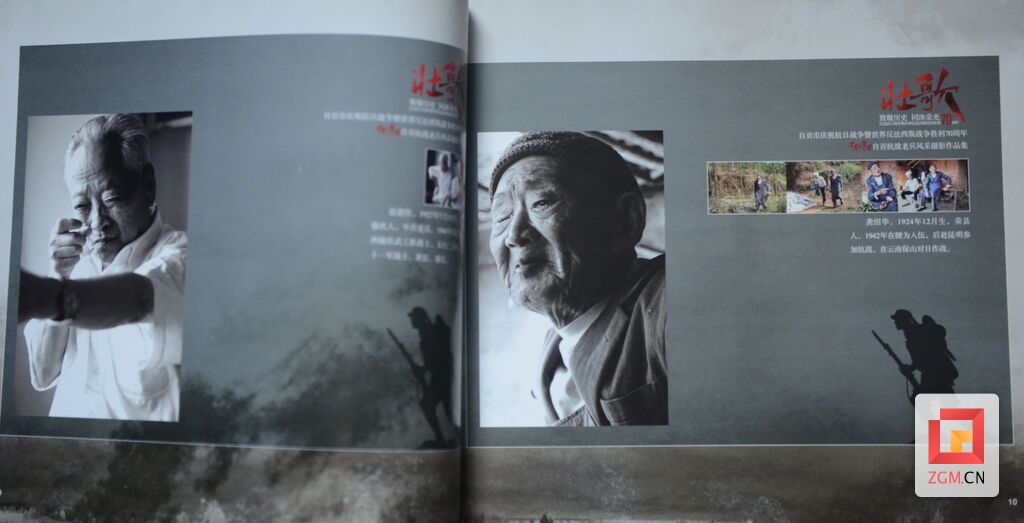

据了解,抗战老兵摄影展以及同时推出的《不老的军魂·自贡抗战老兵风采摄影作品集》,是自贡摄影爱好者为中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利集体奉献的一份礼物。

2015年,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。摄影爱好者李泽民萌生了用镜头记录本地抗战老兵的念头,他的想法很快就得到了本地摄影爱好者的支持。

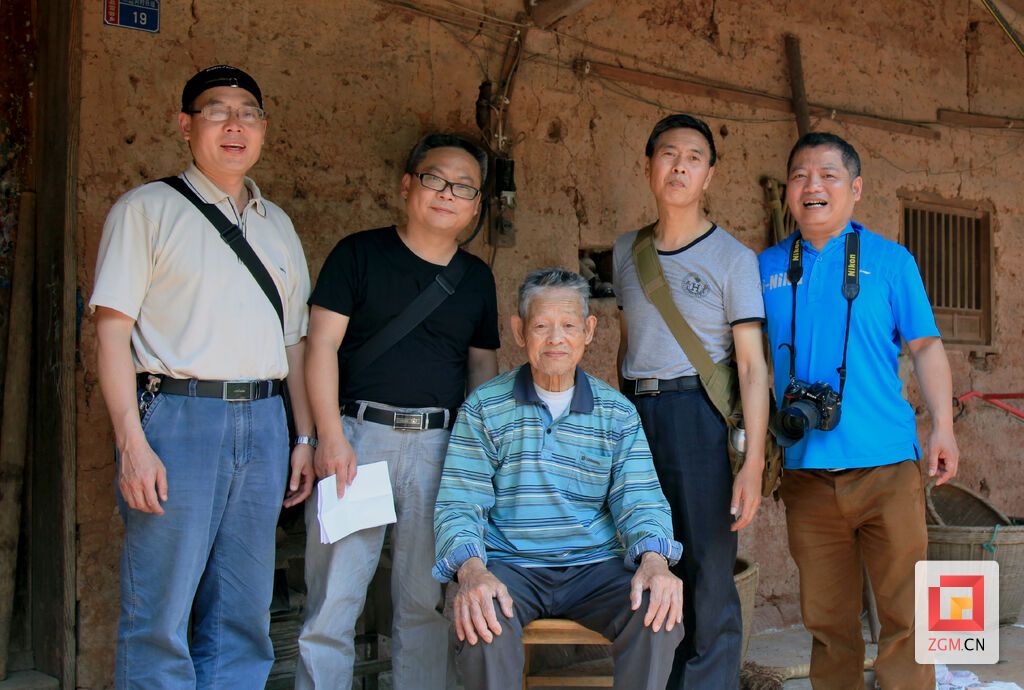

2015年春夏之交,21名摄影爱好者分成多个摄影小组深入我市四区两县,历时月余探寻77名幸存抗战老兵近况,收集了部分文物和历史照片。此外,《自贡日报》摄影记者熊兴权、冉昌龙、叶卫东等也积极参与到拍摄采访当中。

这些抗战老兵中最长者已98岁,最年轻者也达83岁高龄;当中既有自贡土生土长报名从军的热血青年,也有来自全国各地、经历过抗日战争和解放战争,最终在盐都大地落地生根的南下干部。

2015年7月,在自贡军分区、中共自贡市委老干部局、自贡市文广新局等单位的大力支持下,抗战老兵摄影展在自贡市盐业历史博物馆如期举行,前来观看的市民和游客络绎不绝。

“1939年我担任敌后武工队队长时,曾带领队员配合八路军59团攻打山西屯留县常村火车站,打死打伤日伪军数百人;后来还参加了百团大战等多次重大战役。”展览现场,时年92岁的抗战老兵王贵章指着自己年轻时的照片,历数参加过的战役。不少抗战老兵在家人的陪同下在展板前驻足良久,回忆起往昔峥嵘岁月,禁不住热泪盈眶。

尽管摄影爱好者和拍摄采访对象大多只有一面之缘,相处不过短短数小时,但不知不觉中双方建立起了无形的纽带,随着岁月的流逝变得越发清晰。

近日,摄影爱好者胡智斌在《一个抗战老兵的军礼》文中称“十年前采访抗战老兵的情形,至今仍历历在目”。文中回忆了2015年5月7日,胡智斌一行人在荣县保华镇政府见到抗战老兵代光荣时的情景:

“民政办公室里人很多,经人介绍后,一个身体瘦弱的老者在旁人搀扶下站起来,给我们行了一个军礼。如此礼遇让我们怎么承受得起!”胡智斌写道,那一瞬间感动和震撼在他的内心交织,一位经历过生死劫难和世事沧桑的97岁老人,始终没忘记自己曾经是一名军人。

据悉,胡智斌、邓四海、史美和、余建平等人当时负责在荣县生活居住的8名抗战老兵拍摄采访。最终他们克服天气炎热、路途遥远、资金短缺等困难顺利完成任务。

拍摄采访结束后,胡智斌将自己了解到的代光荣等人生活较困难情况,向相关部门进行了反映。得知他们收到了一次性生活补助金以及每月还能领到一笔困难补助后,悬着的心才放了下来。

尽管故事各不相同,其他摄影爱好者和拍摄采访对象之间,同样有着千丝万缕的联系。

“国书麟手里刚好拿着一份《自贡日报》,我赶紧按下了快门。”摄影师钱华负责拍摄采访的三名抗战老兵(国书麟、李伯群和任正卿)均为南下干部,让他感到十分意外的是“这些平时在电视上和报纸上见到的人”家里也和普通百姓没什么区别,房间里摆放的是用了几十年的家具,没有看见高档的家用电器。

抗战老兵谷雅桥先后担任过游击队通讯员、锄奸科科员、队长,1944年不幸被俘到日本做劳工,1945年日本投降后回国。据李泽民回忆92岁的谷雅桥家住大山铺,上门拍摄当天老人特意穿上了军装,戴上了军帽,风采不减当年。

摄影师黄亚飞负责拍摄采访顾玉成、朱凤鸣、林晓、赵盛发等抗战老兵。给黄亚飞留下深刻印象的是,88岁的林晓特意向他展示了自己刚换的电脑液晶显示屏。原来1943年就参加了地下党组织的老人,活到老学到老,已是一名资深“网民”。当拍摄人员上门时,同样88岁的赵盛发正在和爱人下象棋,两人性格开朗对弈的过程中不时互相抬杠,生活氛围特别浓厚。

摄影爱好者、从自流井盐厂退休的刘跃权,刚开始只是把这次拍摄当成一次“任务”。拍摄采访抗战老兵吕彩和的过程十分顺利,老人身体硬朗,为了招待刘跃权一行还专门准备了冰镇西瓜。但采访抗战老兵宋兴昂时却遇到了难题,曾担任新四军排长的老人此时因病情加重住进了医院重症监护室。

“先后去了3次,在征得医护人员和家属同意后进入病房,发现老人身上插满了管子……”最终刘跃权不得不用翻拍的证件照替代,这在他的心里留下了不小的遗憾。宋兴昂去世后,刘跃权把印制出的《不老的军魂·自贡抗战老兵风采摄影作品集》(以下简称作品集)交到他子女手上时,对方激动不已,称这是父亲留给他们最好的礼物。

作品集在封面设计以及图片处理效果上花了不少心思。摄影爱好者杨小兵不但全程参与策划、拍摄,还包揽了后期设计制作。

“拍摄范德智时,我抓住了这位曾担任过敌后武工队排长的抗战老兵,举手作瞄准状的动作。”杨小兵接受记者采访时介绍,对于同样当过兵、上过战场(参加对越自卫反击战)的他来说,这个杀敌的动作是熟悉、老人凌厉的眼神是熟悉的。他表示自己是带着感情、怀揣对抗日老兵的崇敬来做这件事,目的是让这些抗战老兵的故事被更多人知道。

时光荏苒,镜头里的77名主角先后离开了人世,他们的后代在这片土地上繁衍生息,他们的故事将在盐都大地一直流传下去。

“很多人都问过我,爷爷姓刘,为什么你姓汪……”汪女士的爷爷——77名抗战老兵中的刘新生于1926年,祖籍山东济南,原名汪文杰。 据悉,汪文杰15岁时就读于“白区”日本人开设的学校掌握了日语,其在校期间受中共地下党组织影响和培养成为一名地下交通员。1944年,汪文杰遭汉奸出卖身份暴露,便连夜突破敌人的封锁线转移到抗日根据地。

到达抗日根据地后,汪文杰成了一名正式的八路军战士,但为了保护仍然生活在白区的家人,他不得不隐姓埋名。于是汪文杰便随母亲改姓“刘”、取名开启新征程的“新”——刘新这个名字一直沿用到老人去世。

抗日战争胜利后,刘新随部队一路南下,最终扎根自贡开枝散叶——汪女士接受记者采访时表示,尽管自己一家已经是地地道道的自贡人,但逢年过节家里仍保留了包饺子的习惯。她说:“可能这就是老人对家乡最后的念想吧!”

几乎每一名抗战老兵都接受过战争的洗礼,经历过生死劫难。

杨常水,1926年9月生,荣县雷音乡人,参加过保山等地战斗,受过伤。抗战胜利后杨常水成为一名解放军战士,参加入朝作战时被子弹贯穿背部身负重伤,后病情复发截除了70厘米小肠。

前文提到的代光荣作为一名中国远征军战士,在历时两年的缅北会战中,其所在的新22师屡建功勋,先后歼灭日军12000余人,归国后又参加湘西会战。代光荣还经历过飞机失事,机上53人活下来仅4人,自己身上的衣服被烧光……

“富顺的抗战老兵当年多为学生兵,是品学兼优的在校高中生。”摄影爱好者邓佑云负责拍摄采访在富顺生活居住的5名抗战老兵,其中李显瑜和刘人杰均为富顺二中学生,后者还是学生会干部。这些学生兵从军后仍难掩身上的“书卷气”,抗战老兵罗名晏就曾经“用一件崭新的棉大衣,从同班好友徐仲文兄手中换得一个日记本”。

他们同样经历过生与死的考验。抗日战争爆发后,在成都光华中学读书的富顺青年雷开积,投笔从戎成为川军新一军30师炮兵通讯排战士。对日作战中,雷开积所在连队除他和另一位战友外,全部阵亡。

邓佑云前往富顺县富和乡和平村拍摄采访抗战老兵甘定权时,已91岁高龄的老人正伏在书桌上翻看族谱——在纸张泛黄的甘氏族谱上,仅抗日战争中为国捐躯的烈士就有5人。

邓佑云在《战火百炼留真金——记五位幸存的富顺籍抗战老兵》一文中写道:“据富顺县志记载,在中国人民全面抗战的八年里,从富顺走出去参加抗战的军人有35579人,而抗战胜利后返回家乡的仅几千人。”

“剩下的三万多人哪里去了?”邓佑云接受记者采访时表示,他希望今天的人们知道,在最危难的时刻富顺儿女没有坐视,自贡儿女也没有闲着,他们共同挺起了这座城市的脊梁。

(图片由受访者提供)

编辑:余耀

责任编辑:陈继东

编审:吴山冠

1