在宿迁,人们提起“彭雪枫”的名字,往往会唤起一段段关于这位英雄将军的深刻记忆,他的名字也与许多重要的历史事件和纪念地紧密相连。

“淮北小延安”的军民鱼水情

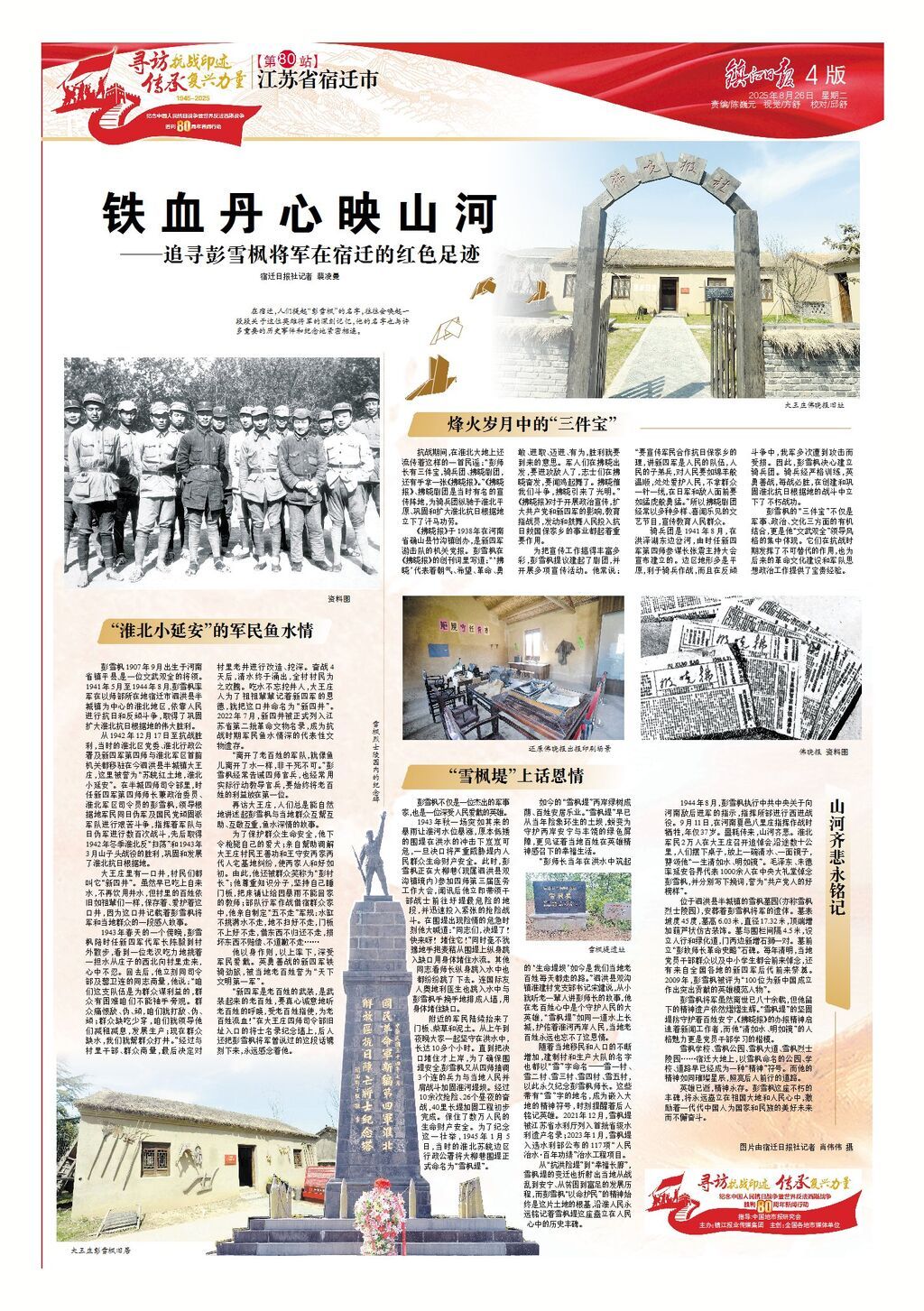

彭雪枫1907年9月出生于河南省镇平县,是一位文武双全的将领。1941年5月至1944年8月,彭雪枫率军在以师部所在地宿迁市泗洪县半城镇为中心的淮北地区,依靠人民进行抗日和反顽斗争,取得了巩固扩大淮北抗日根据地的伟大胜利。

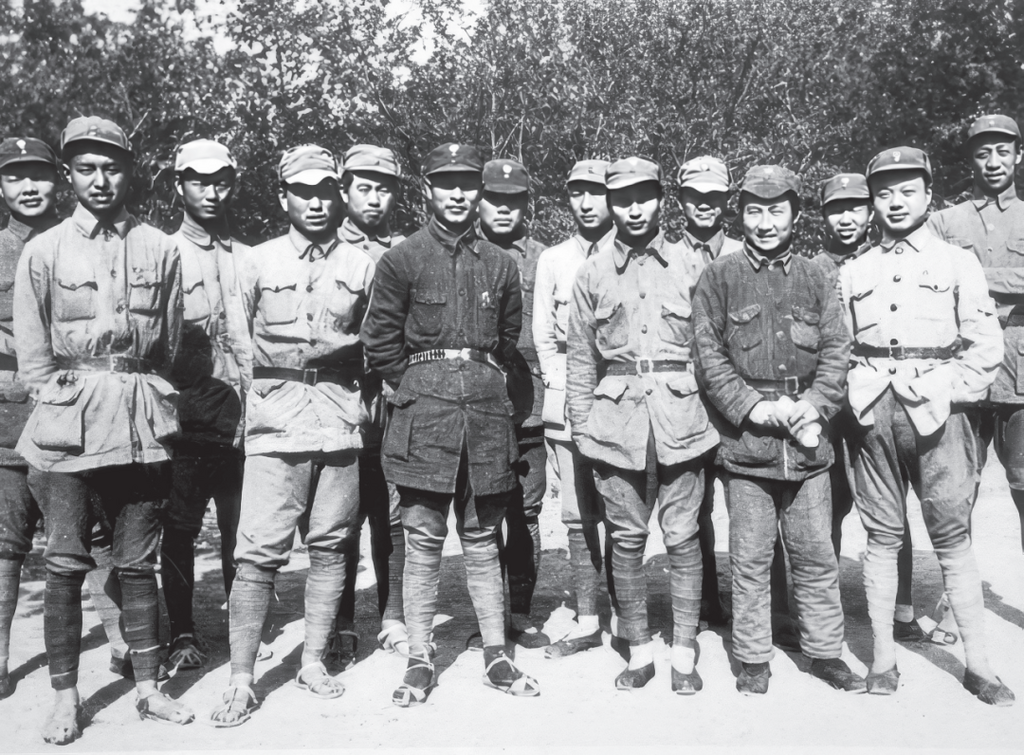

从1942年12月17日至抗战胜利,当时的淮北区党委、淮北行政公署及新四军第四师与淮北军区首脑机关都移驻在今泗洪县半城镇大王庄,这里被誉为“苏皖红土地,淮北小延安”。在半城四师司令部里,时任新四军第四师师长兼政治委员、淮北军区司令员的彭雪枫,领导根据地军民同日伪军及国民党顽固派军队进行艰苦斗争,指挥着军队与日伪军进行数百次战斗,先后取得1942年冬季淮北反“扫荡”和1943年3月山子头战役的胜利,巩固和发展了淮北抗日根据地。

大王庄里有一口井,村民们都叫它“新四井”。虽然早已吃上自来水,不再饮用井水,但村里的百姓依旧如祖辈们一样,保存着、爱护着这口井,因为这口井记载着彭雪枫将军和当地群众的一段感人故事。

1943年春天的一个傍晚,彭雪枫陪时任新四军代军长陈毅到村外散步,看到一位老汉吃力地挑着一担水从庄子的西北向村里走来,心中不忍。回去后,他立刻同司令部及警卫连的同志商量,他说:“咱们这支队伍是为群众谋利益的,群众有困难咱们不能袖手旁观。群众痛恨敌、伪、顽,咱们就打敌、伪、顽;群众缺吃少穿,咱们就领导他们减租减息,发展生产;现在群众缺水,我们就帮群众打井。”经过与村里干部、群众商量,最后决定对村里老井进行改造、挖深。奋战4天后,清水终于涌出,全村村民为之欢腾。吃水不忘挖井人,大王庄人为了祖祖辈辈记着新四军的恩德,就把这口井命名为“新四井”。2022年7月,新四井被正式列入江苏省第二批革命文物名录,成为抗战时期军民鱼水情深的代表性文物遗存。

“离开了老百姓的军队,就像鱼儿离开了水一样,非干死不可。”彭雪枫经常告诫四师官兵,也经常用实际行动教导官兵,要始终将老百姓的利益放在第一位。

再访大王庄,人们总是能自然地讲述起彭雪枫与当地群众互帮互助、互敬互重,鱼水深情的故事。

为了保护群众生命安全,他下令枪毙自己的爱犬;亲自帮助调解大王庄村民王善功和王守安两家两代人宅基地纠纷,使两家人和好如初。由此,他还被群众笑称为“彭村长”;他尊重知识分子,坚持自己睡门板,把床铺让给因暴雨不能回家的教师;部队行军作战借宿群众家中,他亲自制定“五不走”军规:水缸不挑满水不走,地不扫好不走,门板不上好不走,借东西不归还不走,损坏东西不赔偿、不道歉不走……

他以身作则,以上率下,深受军民爱戴。英勇善战的新四军铁骑劲旅,被当地老百姓誉为“天下文明第一军”。

“新四军是老百姓的武装,是武装起来的老百姓,要真心诚意地听老百姓的呼唤,受老百姓指使,为老百姓流血!”在大王庄四师司令部旧址入口的将士名录纪念墙上,后人还把彭雪枫将军曾说过的这段话镌刻下来,永远感念着他。

烽火岁月中的“三件宝”

抗战期间,在淮北大地上还流传着这样的一首民谣:“彭师长有三件宝,骑兵团、拂晓剧团,还有手拿一张《拂晓报》。”《拂晓报》、拂晓剧团是当时有名的宣传阵地,为骑兵团纵驰于淮北平原、巩固和扩大淮北抗日根据地立下了汗马功劳。

《拂晓报》于1938年在河南省确山县竹沟镇创办,是新四军游击队的机关党报。彭雪枫在《拂晓报》的创刊词里写道:“‘拂晓’代表着朝气、希望、革命、勇敢、进取、迈进、有为,胜利就要到来的意思。军人们在拂晓出发,要进攻敌人了,志士们在拂晓奋发,要闻鸡起舞了。拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明。”《拂晓报》对于开展政治宣传,扩大共产党和新四军的影响,教育指战员,发动和鼓舞人民投入抗日救国保家乡的事业都起着重要作用。

为把宣传工作搞得丰富多彩,彭雪枫提议建起了剧团,并开展多项宣传活动。他常说:“要宣传军民合作抗日保家乡的理,讲新四军是人民的队伍,人民的子弟兵,对人民要如绵羊般温顺,处处爱护人民,不拿群众一针一线,在日军和敌人面前要如猛虎般勇猛。”所以拂晓剧团经常以多种多样、喜闻乐见的文艺节目,宣传教育人民群众。

骑兵团是1941年8月,在洪泽湖东边岔河,由时任新四军第四师参谋长张震主持大会宣布建立的。边区地形多是平原,利于骑兵作战,而且在反顽斗争中,我军多次遭到攻击而受损。因此,彭雪枫决心建立骑兵团。骑兵经严格训练,英勇善战,每战必胜,在创建和巩固淮北抗日根据地的战斗中立下了不朽战功。

彭雪枫的“三件宝”不仅是军事、政治、文化三方面的有机结合,更是他“文武双全”领导风格的集中体现。它们在抗战时期发挥了不可替代的作用,也为后来的革命文化建设和军队思想政治工作提供了宝贵经验。

“雪枫堤”上话恩情

彭雪枫不仅是一位杰出的军事家,也是一位深受人民爱戴的英雄。

1943年秋一场突如其来的暴雨让淮河水位暴涨,原本低矮的围堤在洪水的冲击下岌岌可危,一旦决口将严重威胁堤内人民群众生命财产安全。此时,彭雪枫正在大柳巷(现属泗洪县双沟镇境内)参加四师第三届医务工作大会,闻讯后他立即带领干部战士前往圩堤最危险的地段,并迅速投入紧张的抢险战斗。在围堤出现险情的危急时刻他大喊道:“同志们,决堤了!快来呀!堵住它!”同时毫不犹豫地手抱麦秸从围堤上纵身跳入缺口用身体堵住水流。其他同志看师长纵身跳入水中也都纷纷跳了下去。连国际友人奥地利医生也跳入水中与彭雪枫手挽手地排成人墙,用身体堵住缺口。

附近的军民陆续抬来了门板、柴草和泥土。从上午到夜晚大家一起坚守在洪水中,长达10多个小时。直到把决口堵住才上岸,为了确保围堤安全,彭雪枫又从四师抽调3个连的兵力与当地人民并肩战斗加固淮河堤坝。经过10余次抢险、26个昼夜的奋战,40里长堤加固工程初步完成。保住了数万人民的生命财产安全。为了纪念这一壮举,1945年1月5日,当时的淮北苏皖边区行政公署将大柳巷围堤正式命名为“雪枫堤”。

如今的“雪枫堤”两岸绿树成荫、百姓安居乐业。“雪枫堤”早已从当年险象环生的土坝,蜕变为守护两岸安宁与丰饶的绿色屏障,更见证着当地百姓在英雄精神感召下的幸福生活。

“彭师长当年在洪水中筑起的‘生命堤坝’如今是我们当地老百姓每天都走的路。”泗洪县双沟镇淮建村党支部书记宋健说,从小就听老一辈人讲彭师长的故事,他在老百姓心中是个守护人民的大英雄,“雪枫堤”如同一道水上长城,护佑着淮河两岸人民,当地老百姓永远也忘不了这恩情。

随着当地移民和人口的不断增加,建制村和生产大队的名字也都以“雪”字命名——雪一村、雪二村、雪三村、雪四村、雪五村,以此永久纪念彭雪枫师长。这些带有“雪”字的地名,成为嵌入大地的精神符号,时刻提醒着后人铭记英雄。2021年12月,雪枫堤被江苏省水利厅列入首批省级水利遗产名录;2023年1月,雪枫堤入选水利部公布的117项“人民治水·百年功绩”治水工程项目。

从“抗洪险堤”到“幸福长廊”,雪枫堤的变迁也折射出当地从战乱到安宁、从贫困到富足的发展历程,而彭雪枫“以命护民”的精神始终是这片土地的根基,沿淮人民永远铭记着雪枫堤这座矗立在人民心中的历史丰碑。

山河齐悲永铭记

1944年8月,彭雪枫执行中共中央关于向河南敌后进军的指示,指挥所部进行西进战役。9月11日,在河南夏邑八里庄指挥作战时牺牲,年仅37岁。噩耗传来,山河齐悲。淮北军民2万人在大王庄召开追悼会,沿途数十公里,人们摆下桌子,放上一碗清水、一面镜子,赞颂他“一生清如水、明如镜”。毛泽东、朱德率延安各界代表1000余人在中央大礼堂悼念彭雪枫,并分别写下挽词,誉为“共产党人的好榜样”。

位于泗洪县半城镇的雪枫墓园(亦称雪枫烈士陵园),安葬着彭雪枫将军的遗体。墓表坡度45度,墓高6.03米,直径17.32米,顶端增加葫芦状仿古装饰。墓与围栏间隔4.5米,设立人行和绿化道,门两边新增石狮一对。墓前立“彭故师长革命史略”石碑。每年清明,当地党员干部群众以及中小学生都会前来悼念,还有来自全国各地的新四军后代前来祭奠。2009年,彭雪枫被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

彭雪枫将军虽然离世已八十余载,但他留下的精神遗产依然熠熠生辉。“雪枫堤”的坚固堤防守护着百姓安宁,《拂晓报》的办报精神启迪着新闻工作者,而他“清如水、明如镜”的人格魅力更是党员干部学习的楷模。

雪枫学校、雪枫公园、雪枫大道、雪枫烈士陵园……宿迁大地上,以雪枫命名的公园、学校、道路早已经成为一种“精神”符号。而他的精神如同璀璨星辰,照亮后人前行的道路。

英雄已逝,精神永存。彭雪枫这座不朽的丰碑,将永远矗立在祖国大地和人民心中,激励着一代代中国人为国家和民族的美好未来而不懈奋斗。

图片由宿迁日报社记者 肖伟伟 摄

编辑:李梦阳

责任编辑:陈翠

编审:韩钰

0