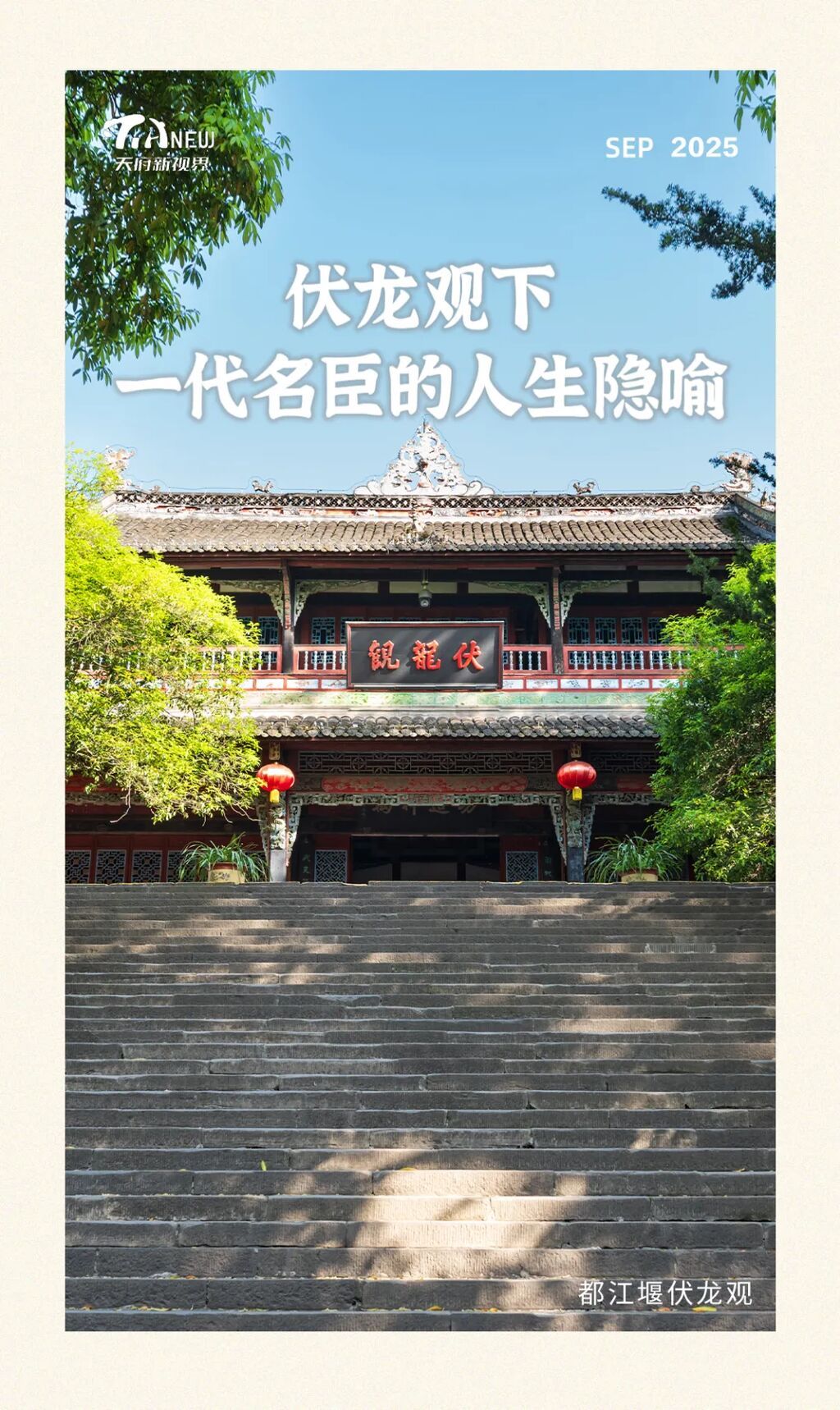

伏龙观,巍然耸立于都江堰离堆之上。这里最早并不叫“伏龙观”,而是为纪念西晋贤士范长生所建的“范贤馆”。直到北宋初年,当地百姓深深感念李冰治水的伟大功绩,扩建殿宇,并因袭“李冰降伏岷江孽龙,锁于离堆下伏龙潭”的动人传说,将这里更名为“伏龙观”。

岁月流转,传说沉淀为历史,而历史的余韵,正藏于观内那一副副静默的楹联碑刻之间——晚清名臣骆秉章亲题的一联,便悬于伏龙观后殿之中。

清咸丰十年(1860年)六月,骆秉章奉命入川督办军务,同年八月被清廷任命为四川总督。不久后,他来到都江堰。举目远眺,岷江之水从大山深处奔腾而来,狂放不羁,但经李冰两千多年前修建的都江堰水利工程调服之后,江水转而温顺,静静滋养着川西万顷良田。

年近古稀的骆秉章肃然伫立于伏龙观前。凭栏俯视,宝瓶口惊涛拍岸。睹物思人,他的心潮亦如眼前的江水一般澎湃起伏。

浪花淘尽英雄。两千多年来,在四川任封疆大吏者多如繁星,然能如李冰一般功在千秋、利泽百世者,实属寥若晨星。念及于此,这位四川总督不禁感慨万千,遂命人取来纸笔,题写下这副赞誉李冰的楹联。

“朔经画于秦时,沟渠初放,阡陌初开,贤太守始立规模,遂以启后世文廉之绩;兴利济于蜀郡,井野分疆,离堆凿石,都人士馨香俎豆,直可追先朝丛望之祠。”

他将李冰视为执政之楷模,立志以功业留名青史。然而生逢乱世,骆秉章虽怀匡扶社稷之雄心,却未能真正领悟李冰精神的真谛,反而镇压农民起义。他渴望流芳百世的梦想,也随之湮没于历史的洪流之中。

骆秉章的另一面,是以清正廉洁著称。虽权倾一时,却始终两袖清风、克己奉公。

清道光二十年(1840年),骆秉章奉旨以查库御史身份稽查户部银库。库官告知,按当时例规,每收捐银一百两可加收四两,其中二两由库丁均分,另二两归库官及查库御史作“酬劳”。若任查库御史一年,额外收入可达两万金。面对如此“惯例”,骆秉章毫不动心,正色道:“我已领朝廷俸禄,此等分外之财,分厘不敢接受!”他还严令随从:在库内办事,不得索取分文。对这类积弊陋习,骆秉章虽难以一一根除,但只要他在场,必定严格把关,即便是熟人也绝不徇情。

然而,腐败之风并未因他一人清正而扭转。清道光二十三年(1843年),户部银库竟发现亏空高达九百万两。骆秉章因“失察”之罪受到牵连,被革职并罚赔一万八千二百两。这笔巨款对他这样清廉的官员而言实属沉重,最终在亲家、门生、同乡等众人资助下才悉数缴清。事后,经户部奏明骆秉章一贯廉洁操守,他重新赢得道光帝信任,先后出任湖北按察使、贵州与云南布政使,清道光三十年(1850年),骆秉章被任命为湖南巡抚。

骆秉章不仅自身为官清廉、洁身自好,对其他官员的腐败行为也绝不姑息。在担任四川总督期间,四川布政使祥奎“贿赂公行,声名狼藉”,中军副将张定川更是“督署内外,遍植私人”。两人均被骆秉章上奏弹劾,最终革职查办。

作为封疆大吏、湘军统帅,骆秉章为官领军数十载,始终廉洁奉公,其清贫程度甚至令人难以想象。清同治六年(1867年)年底,骆秉章病逝于四川总督任上。成都将军完颜崇实询问其侄治丧事宜,其侄搬出骆秉章全部家当,不过五六箱箧。箱中除官服外,其余皆是旧衣,部分甚至以粗布缝制。仅余白银八百两,每封都盖有藩司印鉴,证明确为俸银。

完颜崇实深受感动,最终奏请朝廷赏银五千两用以治丧,其侄才得以扶柩还乡。如此清贫,在晚清政坛实属罕见——左宗棠尚遗白银二万五千两,李鸿章遗产更高达白银四千万两,而骆秉章仅存八百两。其清廉之节,也正是他深受时人敬重的重要原因。

回望悬挂于伏龙观的那副楹联,恰似他一生写照——李冰“朔经画于秦时”的治水功业、“兴利济于蜀郡”的惠民精神,正是骆秉章毕生追求却终未臻至的境界:他虽以水利般的严谨肃贪反腐,却终究未能如李冰根治水患那样,彻底整治体制的积弊。

撰文/陈继明

编辑:余凤

责任编辑:陈翠

编审:张宏彦

0