近期,自贡市第四人民医院麻醉科母国医师主持的科研项目《CIRP和C1q异常整合为应激颗粒导致突触损伤在慢性神经病理性疼痛伴发认知障碍中的机制研究》,依托西南医科大学获得2025年国家自然科学基金青年科学基金(C类)立项,资助经费30万元,实现了医院国家自然科学基金“零的突破”。对于从素有“死亡代码”之称的医学部“H09神经系统疾病”口子顺利上岸,母国笑称:“太难了,真的是越努力才会越幸运。”

从市级到国家级,一步一个脚印

2021年12月,自贡市第四人民医院麻醉科在重点学科(专科)建设更新背景下,召开了一次深夜会议。刚入职不久的母国被任命为科室“科研组长”。科主任卢彬以“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的诗句激励大家积极投身科室的科研创新工作。

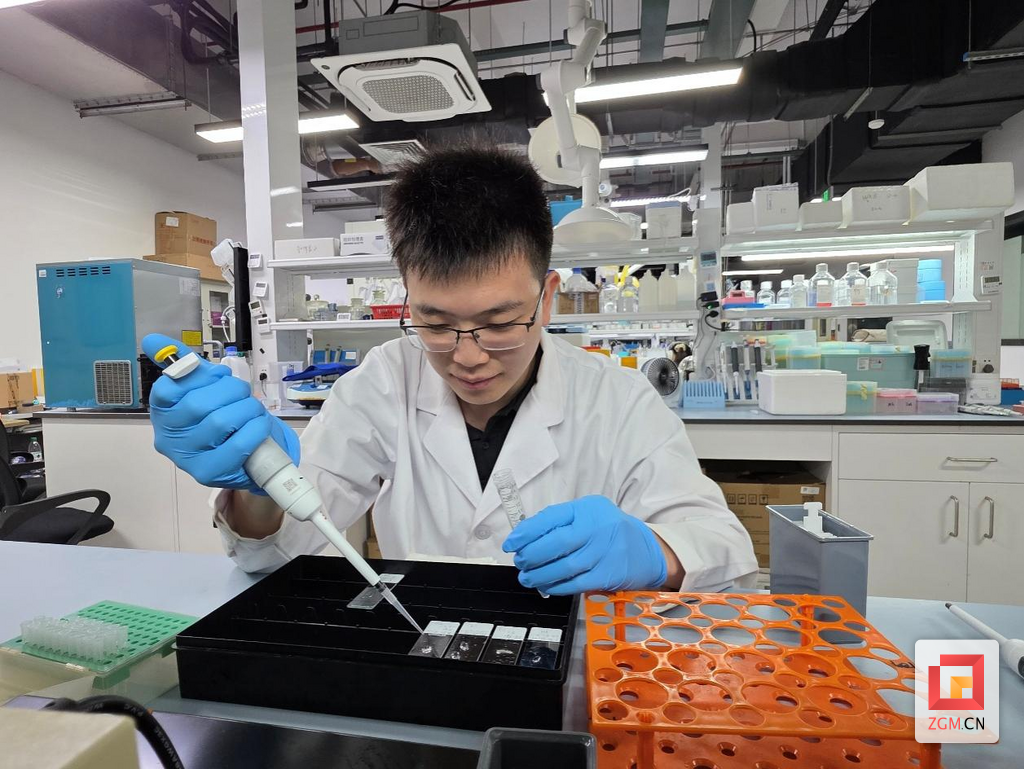

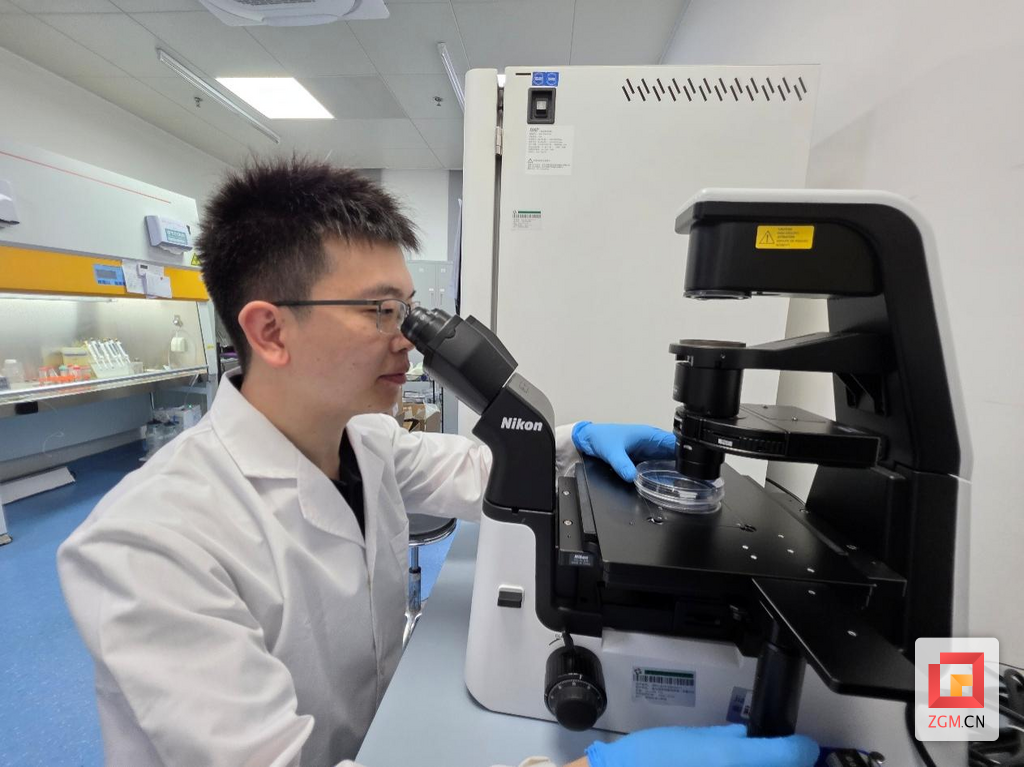

“2021年市级课题,2023年省自然基金,2025年国家自然科学基金。”寥寥三步,背后却是一千八百多个日夜的坚持。初期科研条件有限,母国白天完成临床麻醉工作,晚上投入实验,科室也尽力协调时间与资源,支持他阅读文献和开展实验。点滴积累中,他注意到慢性疼痛动物模型及患者脑血管存在变化,但机制尚不明确。于是,他毅然将全部科研奖励投入后续研究。前期成果陆续获得医院专科建设资金、四川省自然基金及四川省创新苗子工程重点项目支持,借助单细胞测序等技术,逐步将脑血管与中枢神经突触联系建立起来。正是对“慢性疼痛如何导致认知障碍”这一科学问题的不懈探索,推动他一步步攻克更高层次的科研课题。

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金

回顾国自然中标历程,母国很庆幸地说:“还好导师当时鼓励我不要盲目追求热点。”2023年,他以在职定向博士身份进入西南医科大学周军教授课题组。尽管研究方向与导师的缺血性疾病并不完全一致,周军教授仍充分肯定他的思路,鼓励他“大胆去做”,并倾囊相授神经科学研究经验。因研究方向独特,母国常常需独自应对诸多挑战。他分享道,经过反复训练,已能在几分钟内完成小鼠细如发丝的坐骨神经分支的分离与结扎。截至2025年,加上硕士阶段,他已在慢性疼痛与认知障碍领域深耕八年。始终聚焦一个研究方向去努力去攻克,最终在今年获得国家自然科学基金的认可。该项目有望发现通过外周血预测慢性疼痛患者中枢神经突触损伤的客观指标,或将为临床提供更便捷、准确的评估手段。

从零到一,是千百次的磨练

医院历史上首个国家自然科学基金,来自母国的第二次申请。首次申报时,因经验不足、平台有限,课题设计及论证尚显稚嫩,未能通过评审。但他并未气馁,而是将失败视为学习的机会,逐字研读评审意见,反复修改申报书。在那段埋头苦写的日子里,他常自嘲是“标书裁缝”,缝补删改,仿佛没有尽头。“有时一段话写了又删、删了又写,如陷迷宫,直到某天豁然开朗。”没有高端平台支撑,就凭借详实的前期数据和严谨的论证打动专家;没有耀眼学历,就以一丝不苟的细节和清晰的科学问题证明价值。他始终坚信,既然没有一手好牌,就把能做的做到极致。事实也证明,打动人心的永远是真诚。

据统计,国家自然科学基金青年项目中,硕士身份申请者占比不足3%,在总体资助率12.29%的背景下,硕士生获批比例仅约0.36%。而以地市级医院平台,在竞争激烈的神经科学领域脱颖而出,更是难上加难。但也正因如此,在科室、医院和学校的共同托举下,这份科研梦想显得更加珍贵。

从零的突破到新的起点,母国的成功不仅是个体科研梦想的实现,也是地市级医院坚持创新、勇于突破的缩影,为同类单位的人才培养和科技创新提供了新范式。他的经历证明,科研没有捷径,唯有持之以恒的探索与坚定的信念,才能照亮前路。未来,母国将继续深耕慢性疼痛与认知障碍的机制研究,以更扎实的成果回馈医院、学校与时代。(供稿:麻醉科)

编辑:张文瀚

责任编辑:张驰

编审:吴山冠

0