编者按:

秋分时节,中国农民丰收节。我们致敬大地,也聆听一位农人在田埂上生长的诗篇。农民诗人以锄为笔、以土为纸,将生活的苦涩与甘甜酿成诗句。土地是稿纸,四季是韵脚,丰收不仅仅是颗粒归仓,更是农民精神的饱满与传承。

都江堰石羊镇影剧院街71号,门外常年摆放两个泛黄的花圈,一个爱穿鲜艳衣服的短发女人从田坎走出,到这里经营一家殡葬用品店。起初,镇上人说,她扎花圈的手又快又稳。后来,镇上人又说,这双手还能写出诗来。

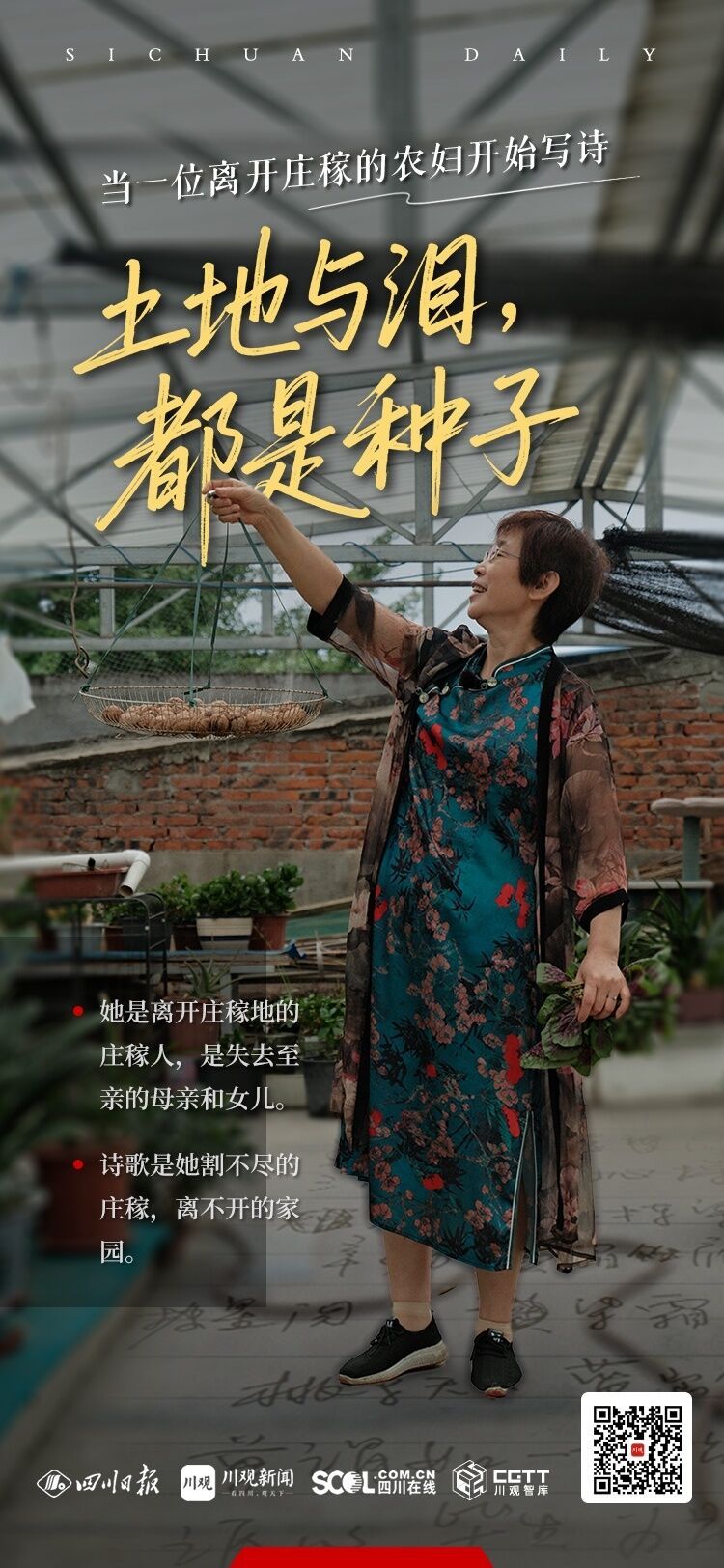

2017年,52岁的农妇段翠华加入全国首家农民诗社——石羊镇柳风诗社,成为一名农民诗人。庄稼、蝉鸣、瓜果,暮色、亲人,段翠华什么都写,两三百首诗,是她对自己的交代:她是离开庄稼地的庄稼人,是失去至亲的母亲和女儿。

她大半生都在与“离开”打交道,又从未真正离开。无论是出租的土地,还是逝世的亲人,都被她用一句句诗行,种回了心里。

今年,段翠华60岁了。对她而言,诗歌仍是割不尽的庄稼,离不开的家园。

制图 张丽娟

庄稼地里长出了诗

段翠华不怎么像庄稼人。她爱穿颜色靓丽的衣裳,戴一副银框眼镜,看上去更像一位文质彬彬的女教师。

自从十几年前将自家土地承包给林木商,她一直在镇上经营殡葬用品店。小店开在一楼,穿过铺面,后院是满院精致的花草盆栽,以及她和丈夫从河滩上捡回的各式各样的石头。

但她实打实是一个农民。父母种了一辈子田。她的童年在田坎割猪草,院坝扫谷子。高中毕业后没考上大学,镇上又没工厂,她只能走父母的老路,下地种田,顺其自然地在田间嫁人生子。

开始写诗源于一次偶然的见闻。“我听说我们这儿居然有个农民诗社,我才知道,原来农民也能写诗。”2017年,段翠华从朋友口中听说了有“中国第一间农民诗社”之称的柳风农民诗社,她发现诗友都很厉害,居然能写出那么多“有韵味的词句”,不像她,只会编一些顺口溜。她想进入诗社,变得“同样厉害”。

入社前,段翠华写了人生的第一首诗,记录炎炎夏日的乡野蝉鸣。她早记不清那首诗的遣词造句,唯一记住的,是柳风诗社创始人周兴强看到诗后立马夸赞了她,“很生动,写得很好。”段翠华感到幸福,“(这)和吃饱穿暖的幸福不一样,是精神上的自娱自乐。我写了诗,得到老师夸奖,知道自己今天又进步了,我就会很开心。”

她的生活突然变得诗意起来。乡间转耍、悼念亲人,甚至观看电视新闻都能冒出一两句诗。看见田野小路的车轮印,她写“车辙的足迹留给了曲折的路,和风吹拂传递着奔放的歌。”看见夜雨后老树发新芽,她写“生命的青涩在雷电敲击下蜕变,得暴雨狂风的洗礼而获新生。”

八年间,段翠华写了两三百首诗,基调几乎都昂扬向上。她尤其喜欢歌颂秋天,歌颂庄稼人的季节。唯独有一首,她写得很“愁”,甚至传达着愤怒。某次田间转耍,段翠华发现,因为栽种树苗不再像前些年般赚钱,镇上部分承包出去的土地被搁置荒废。“这么好的土地,就这么白白浪费了,我们庄稼人,好心痛嘛!”于是,她提笔写下了《秋愁》:

“仓储被空得都废了/废的不得不沦为再生资源/此刻/我的心也随之虚空了许多/望眼饱经风霜的大地/感觉她也被抛弃/悲怜地在饥饿中颤栗”

今年9月3日,段翠华发现,那片曾经荒废的土地重新种上了粮食。段翠华开心地又为它写了一首诗,诗歌标题从《秋愁》变成了《秋酬》:

“稻在暑伏中成长,庄户人终于笑了。”

仔细观察,直到现在,段翠华身上仍保留一股天然的干劲。无论是侍弄后院花草,还是栽植顶棚蔬菜,她干起活来腰板挺得很直,身上攒着一股劲。坐在板凳上,穿着裙子,她也总想伸手去挽挽裤腿——这是长期干农活留下的习惯。

即便离开庄稼地十几年,段翠华依然先是农民,再是诗人。她的诗,从土地中生长出来。

段翠华把河滩的石头捡回家,为它们写诗。 何涛 摄

把家人寄在诗里

守着镇上的殡葬用品店,段翠华眼见许多认识的人变成挽联上的名字。而她自己,同样经历过许多次“离开”。

今年清明,她写了三首诗,一首悼念父母,一首怀念老师,还有一首,献给离开人世的女儿。

15岁,段翠华便失去父亲,母亲又相继离开。50岁时,独生女遭遇意外去世,她陷入无尽的痛苦,幸好还有诗歌。“说实话,女儿走后我很痛苦,但我一定要走出来,我把精神寄托在了诗歌上,以诗来宽慰我的心。”

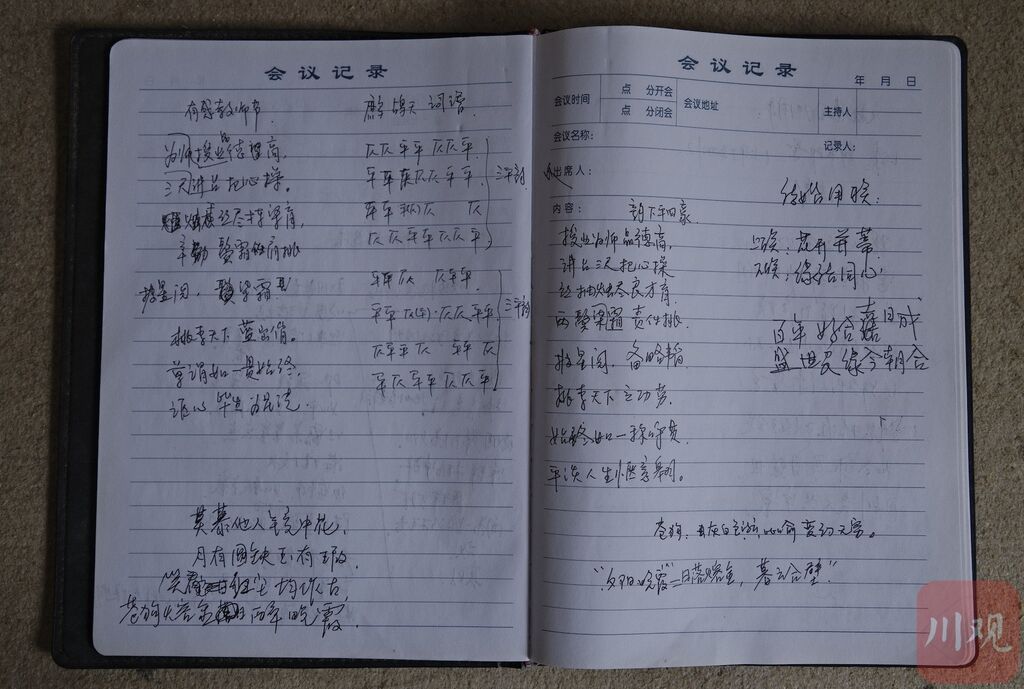

段翠华把很多诗记在手机里、电脑上,但她有一个特意放在枕头下的黑色笔记本,方便随时写作。这个本上有好几首诗,记载着她的落寞、思念与自我拯救。“我以前不知道‘苍狗’是什么意思,我就去查、去学,结果它代表世事无常,我一下就写出这首诗:莫慕他人镜中花,月有圆缺玉有瑕,笑看红尘均作古,苍狗熔金醉晚霞。”

段翠华的诗歌草稿。 何涛 摄

她不会特意找悼念家人的诗给外人看。请求她翻看写给家人的诗歌时,段翠华似乎只会特意找出一些豁达的词句,“我希望我的父母知道,我已经走出来了,想起她们时不是只有痛苦。”

所以,她喜欢在瓜果飘香的季节怀念亲人。“今逢最美的季节,将香醇的瓜果,献给我的亲人,也慰藉重生的我!”在后院盛开的花树下念完这首诗,段翠华强调,“我如今真的已经重生了。”尽管她握着笔记本的双手还在不自觉地发抖。

进入农民诗社后,段翠华把笔名最终定做“浪千层”。她说,“我虽年龄不算大,但经历却波澜重重,就像浪涛一样,一浪接着一浪。”

诗人不会退休

段翠华鲜少自认是诗人。她对记者抛出的相关问题,总是回答得非常谨慎。记者问她:“你写的诗中自己最喜欢的一首是什么?”她答:“我毕竟不是真的诗人”;问“你写诗灵感来自哪里?”答“我毕竟不是真的诗人”;问“你想让更多人读到你写的诗吗?”答“我毕竟不是真的诗人”。

往来的邻居看见记者架好机器,也会调侃段翠华几句,“段姐你写诗写得要成网红了哇!”她会连连摆手,“当不上哈、当不上哈,我自娱自乐,没那么多人看我的诗。”

就连丈夫从来不读她的诗,段翠华也不介意。她说她“不要求任何人非要认可她写得好”。得知记者要来采访,她还会惴惴不安地发来许多篇其他诗友的诗,谦虚地说“比起他们,我真的就差远了。”她坚持自己配不上“诗人”这个称号,“所谓农民诗人,就只是表达出属于我们农民的最真挚情感而已。”

但她暗自期待着读者的反馈。写了不少诗歌、散文后,她投稿给了一个名为“岁月都江堰”的微信公众号。这个公众号没有任何文联机构的官方认证,但段翠华会因为自己作品的点击量和读者评论而“开心好久”。她先是相对“官方”地对记者表示“好的作品被读者欣赏认可,是创作莫大的动力。”然后用藏不住的笑容问,“你也觉得是真的写得好哇?”

她把微信朋友圈封面设置成一张自己的旅行照。年纪渐长后,段翠华喜欢到处走走,她说,以后的人生要“读万卷书,行万里路。”兴致来了,她跑去四川德阳看西伯利亚飞来过冬的海鸥,为海鸥吟诗作赋。

段翠华在家中开辟出菜园。 何涛 摄

但无论走多远,她永远在家中楼顶为自己留好一片菜园。“我对土地的情感不会消失,我还是爱收获的感觉。就算以后做不动了,在家里也要有这片属于我的地方。”

今年,段翠华满60岁。她说,就算是一辈子干农活的人,到这把年纪也该退休了,不过“诗人永远不会退休”,她“还会一直不歇地写下去。”

编辑:胡倩

责任编辑:陈翠

编审:韩钰

0