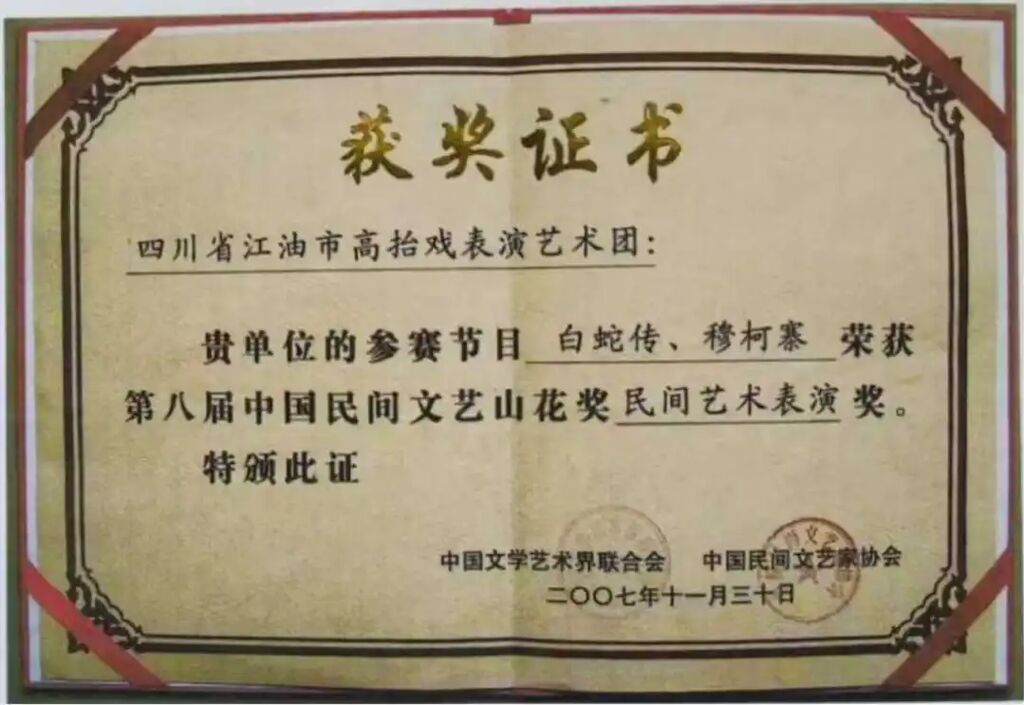

江油市档案馆里,一张珍藏的证书引人注目——2007年,江油市高抬戏表演艺术团参赛节目《白蛇传》《穆柯寨》荣获第八届中国民间文艺山花奖·民间艺术表演奖。

2007年,江油市高抬戏表演艺术团参赛节目《白蛇传》《穆柯寨》获得第八届中国民间文艺山花奖 图据江油市档案馆

10月29日,2025四川省文化和旅游发展大会暨第十一届中国(四川)国际旅游投资大会在绵阳举办。不妨借此时机,漫步于江油市青林口古镇,去邂逅这一“空中戏剧”的艺术芬芳。

青林口高抬戏,是带着浓郁传统气息的“街头戏剧快闪”。它没有固定舞台,整个古镇的街巷皆是其流动的戏台。戏在动,观众也在动,让“转角遇到一出好戏”成为现实。

一

在古朴的青林口古镇,独具特色的传统表演——青林口高抬戏承载着一代人的乡愁,蕴含着无尽的欢愉和人间烟火。

作为一种独特的民间乔装戏,青林口高抬戏又称“飘色”或“抬阁”。它始于清乾隆年间,以“高、惊、险、奇、巧”著称。演员立于数米高的铁架或抬杆之上,通过悬空、叠立等造型展现历史故事或神话人物,远观如踏云而行,因而得名“高抬”。

青林口高抬戏 图据江油文旅

它融戏曲、美术、杂技、音乐于一体,展现出浓郁的民间审美与高超的工艺技巧。2007年,青林口高抬戏荣获第八届中国民间文艺山花奖·民间艺术表演奖;2008年6月,被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

迥异于川剧,为何江油这片土地会孕育出如此独特的表演形式?

青林口高抬戏的形成与当地文昌帝君祭祀及清初移民潮密切相关。青林口古镇地理位置优越,地处江油、梓潼、剑阁三县交界,曾是蜀道上的重要商贸集散地。据传,清初“湖广填四川”的移民潮中,青林口高抬戏由闽粤移民从岭南带入江油地区。另有一说与清代官员符璋有关,他自江浙引入此艺,还乡后推广于民间。

二

无论起源如何,如今,这项艺术已成为青林口古镇节庆生活的一部分。每年农历二月初一,古镇都会举办庙会祭祀文昌帝君。作为庙会的重头戏,高抬戏也随之出街巡游。

它不只是一台戏,更是一场行走的、高悬的戏剧“元宇宙”。没有IMAX巨幕,生长于此的先人,直接把整个戏班“挂”上了天。

一方桌,一舞台,一“抬”好戏。青林口高抬戏不设固定戏楼,舞台就设在一张移动方桌上,成为流动的街头文化景观。它融合传统戏剧造型、民间绑扎工艺与高竿杂技,以川剧折子戏为表演内容。演出时,人们在特制高桌中心插入铁柱,以铁柱为轴心,上下各立一人,并借助刀枪剑戟、扇伞瓜果等道具,营造出种种惊险场景。整个表演置于一张桌面上,通常有两名演员,外加四至八名壮汉肩抬护行,组成“一抬戏”,沿青林口古街巡游。

青林口高抬戏 图据江油文旅

人物高悬,戏台随行,飘飘然间,生出“人不看戏,戏在看人”的意趣,也化解了“挤不到前排”的看戏难题。自带360度无死角的高视角,观众无需仰头踮脚,远近皆可观赏。

青林口高抬戏,亦如一场古代版的“真人版人偶巡游”。它有固定的巡演模式:通常以狮舞开道、龙舞殿后,配以锣、鼓、唢呐等器乐伴奏,氛围感十足,更添几分神秘与浪漫。表演中,孩童身着戏装,演绎《秋江》《踏伞》《打雁》《白蛇传》《西游记》等经典川剧折子戏。

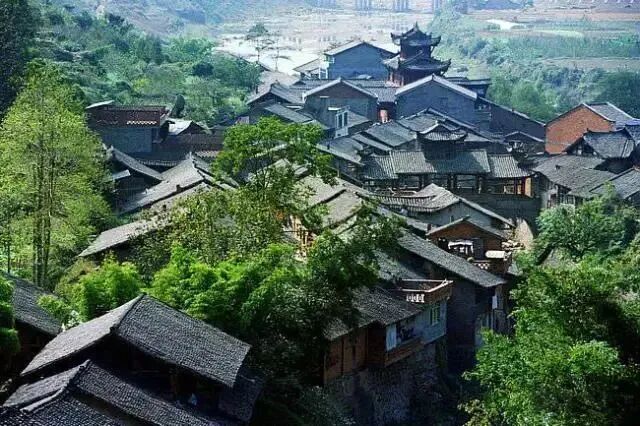

青林口古镇 图据江油文旅

三

如今,每年农历二月初一,高抬戏已成为青林口古镇节庆的灵魂,成为连接过去与现在的“烟火人间”。

孕育这台好戏的青林口古镇,也焕发出新的万千气象。这座坐落于江油市二郎庙镇的小镇,既是历史名镇,也是红色古镇。至今,这里仍完整保存着明末清初的古建筑群和富有闽南文化特色的廊桥楼阁。漫步在青石板铺就的街巷,符家大院、闽粤会馆、合益桥、火神庙、文昌宫、黄家大院等历史文化遗迹,静静诉说着绵延不绝的文脉。

这里也积淀着深厚的红色文化。1935年春,中国工农红军第四方面军第九军、第三十军途经青林口,在此驻扎40余天,播撒下革命火种,留下了众多红色文化遗存。2015年,青林口古建筑群被列为国家级文物保护单位;2019年,青林口古镇入选“四川最美古镇”。其中,高抬戏、烧火龙、豆腐宴、白花桃并称为“古镇四绝”。

豆腐宴 图据江油文旅

这样的宝藏非遗,不应只存于档案之中。动心了吗?亲临其境,快来与“空中戏剧”隔空击掌,感受古镇流动的烟火与欢乐。

编辑:陈翠

责任编辑:余凤

编审:张宏彦

0