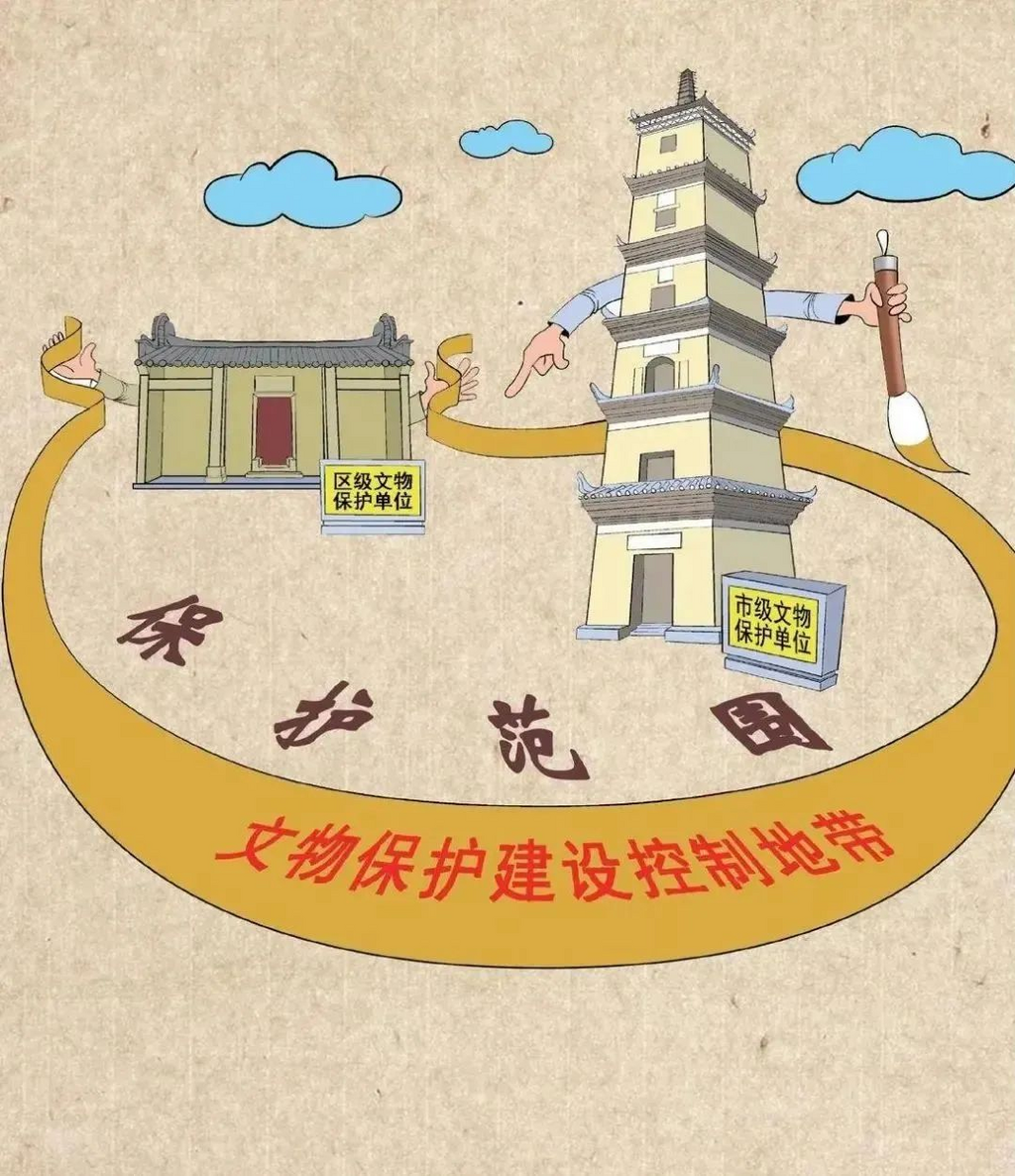

根据《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例,对文物保护单位实行分区划级管理:

保护范围:是指对文物保护单位本体及周边一定范围实施重点保护的区域。在此区域内,不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。简单来说,这是确保文物本体及其环境安全不受破坏的核心禁区。

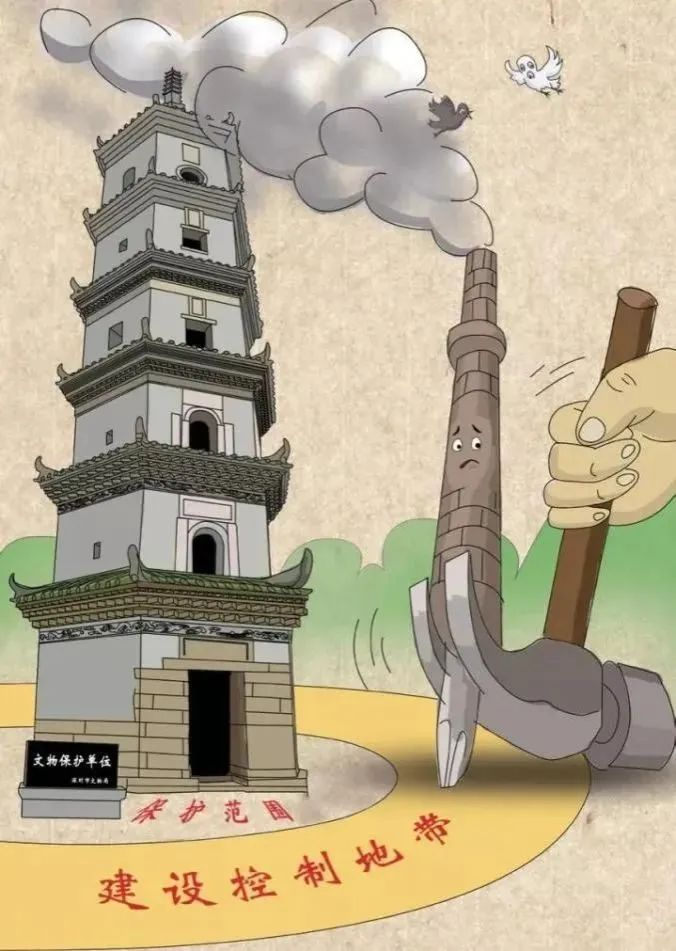

建设控制地带:是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌不受破坏,对建设项目加以限制的区域。在此地带内进行工程建设,其工程形式、体量、色调、高度都须与文物保护单位的历史风貌相协调,其设计方案需经文物行政部门同意后,报城乡建设规划部门批准。这可以理解为文物环境的协调缓冲区,旨在控制新建设对文物景观和氛围的负面影响。

《中华人民共和国文物保护法》中明确规定,各级文物保护单位应分别由省、市、县级人民政府划定必要的保护范围和建设控制地带,并予以公布。

刚性约束:在保护范围内,严禁任何可能影响文物安全的活动。这是一条不容触碰的“法律红线”。

风貌协调:在建设控制地带内进行的建设活动,必须以保护文物本体及其环境风貌为前提,履行严格的报批程序。任何未经许可或不符合风貌管控要求的建设都属违法。

确保文物本体安全:通过设立保护范围,有效避免了因近距离施工、挖掘、振动等对文物建筑稳定性、完整性的直接破坏。

保护文物历史环境:文物与其所处的自然和人文环境是一个整体。建设控制地带的设立,防止了不协调的高楼、突兀的现代建筑破坏文物的历史氛围和景观视线,守护了文化的“乡愁”。

协调城乡发展矛盾:通过前瞻性的规划和法律约束,为城市建设和发展划定了清晰的边界,引导各类建设活动避让文物、尊重历史,实现文物保护与城乡发展的和谐共赢。

明确保护责任:清晰的界限为政府部门的依法管理、执法机关的监督查处提供了明确依据,也使社会公众和建设单位清楚知晓行为的边界。

近年来,个别地区仍发生了在文物保护单位保护范围和建设控制地带内的违法建设案件,相关责任单位和人员均依法受到了严肃查处,包括责令拆除违法建筑、恢复原状并处以罚款,教训深刻。文物保护,人人有责。我们呼吁社会各界,特别是项目建设单位:

提高法治意识:在项目启动前,务必主动查询、核实项目用地是否涉及文物保护单位的“保护范围”或“建设控制地带”。

履行报批程序:如确需在相关区域内进行建设,必须依法提前向文物行政部门报请许可,绝不可“未批先建”。

参与社会监督:公众如发现可能危害文物的建设行为,可及时向当地文物主管部门或综合行政执法部门举报。

划定并严守保护范围与建设控制地带,是传承历史文脉、守住城市灵魂的必然要求。让我们共同行动起来,敬畏法律、守护遗产,为子孙后代留下宝贵的历史文化根脉。

1.《中华人民共和国文物保护法》第二十六条:各级文物保护单位,分别由省、自治区、直辖市人民政府和设区的市级、县级人民政府划定公布必要的保护范围,作出标志说明,建立记录档案,并区别情况分别设置专门机构或者专人负责管理。

2.《中华人民共和国文物保护法》第二十九条:根据保护文物的实际需要,经省、自治区、直辖市人民政府批准,可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带,并予以公布。

3.《中华人民共和国文物保护法》第二十八条:在文物保护单位的保护范围内不得进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业;因特殊情况需要进行的,必须保证文物保护单位的安全。因特殊情况需要在省级或者设区的市级、县级文物保护单位的保护范围内进行前款规定的建设工程或者作业的,必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行前款规定的建设工程或者作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

4.《中华人民共和国文物保护法》第二十九条:在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌;工程设计方案应当根据文物保护单位的级别和建设工程对文物保护单位历史风貌的影响程度,经国家规定的文物行政部门同意后,依法取得建设工程规划许可。

5.《中华人民共和国文物保护法》第三十条:在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内,不得建设污染文物保护单位及其环境的设施,不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。

6.《中华人民共和国文物保护法》第三十一条:建设工程选址,应当尽可能避开不可移动文物;因特殊情况不能避

编辑:钟小璐

责任编辑:张驰

编审:喻佳

0