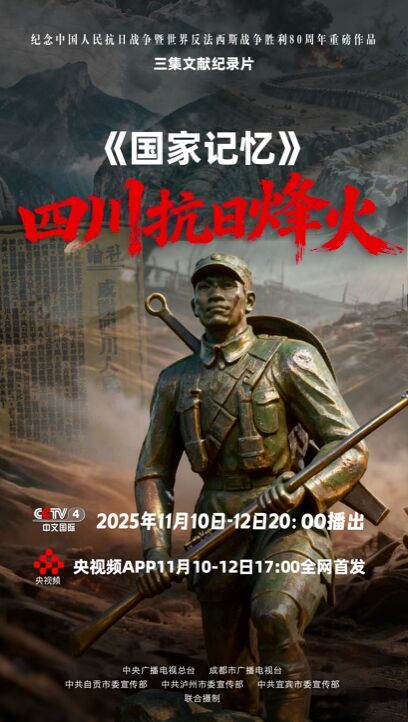

铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。由成都市广播电视台联合中央广播电视总台及自贡、泸州、宜宾三市共同摄制的三集文献纪录片《四川抗日烽火》,经过长达一年时间的拍摄制作,将于11月10-12日20:00在央视中文国际频道(CCTV4)《国家记忆》栏目播出,央视频APP当天17:00全网首发,成都、自贡、泸州、宜宾电视台也将于近期播出,敬请关注。

《四川抗日烽火》以“弘扬伟大抗战精神、还原四川抗战史诗与精神传承”为核心,主要讲述在卢沟桥事变爆发后,中国进入全面抗战时期,四川各界在国家危急存亡的紧要关头积极出川抗日,多位川籍将领壮烈牺牲。四川百姓节衣缩食,竭尽所能在人力、物力、财力各方面支援抗战前线。在这个过程中,中国共产党驻四川党组织和中共领导的抗日武装中的高级将领,为四川抗战起到了重要的推动作用。

第一集:坚强后盾

抗日战争期间,四川作为战略大后方,为中华民族的存续与胜利作出了不可磨灭的巨大贡献和牺牲。四川全省输出稻谷、小麦等各类物资难以计数,成为支撑抗战的国力基石。随着沿海盐区沦陷,自贡成为全国井盐生产的中心,满足了全国三分之一人口的食盐需求。自贡人民还发起声势浩大的献金运动,创下全国捐款总额第一、人均献金第一的纪录,盐商巨贾与普通盐工皆毁家纾难,倾其所有。1940年,当同济大学等机构因战火内迁寻求落脚点时,李庄士绅发出“同大迁川,李庄欢迎,一切需要,地方供给”的十六字电文,以博大胸怀庇护了中华文脉。本集节目重点讲述抗日战争时期,四川人民以坚韧、奉献与团结,扛起了战时国力与文化存续的双重支柱,为中华民族的存续与胜利作出了不可磨灭的巨大贡献和牺牲。

第二集:悲壮篇章

卢沟桥事变爆发后的第二天,中国共产党驻成都党组织立即通过演讲、游行、集会等方式,对四川人民进行抗日宣传。四川人民纷纷请缨出川作战。第一批出川的将士冒着千难万险,奔赴淞沪与太原两地的战场。先头部队付出重大伤亡后,大批四川百姓应征参军,“父子齐上阵,兄弟同入伍”,数以百万计的新兵及时补充了兵力损失。为提供高素质的后备兵源,四川各地建立起抗战学校。本集将用一段段鲜为人知的英雄往事,讲述“壮士出川”的悲壮远征。

第三集:为了胜利

四川籍女共产党员赵一曼,在九一八事变后即主动请缨参加抗日斗争,最终英勇就义;在西充县的中国共产党领导下,西充856名青年组成义勇壮士赴前线,历经南昌战斗、龙衢战役,最终仅李宏毅一人幸存,其《征途札记》记录战友热血,当地更立《八百壮士赴国难》雕塑缅怀;大批四川热血青年西出巴蜀,义无反顾走向前线,四川儿女视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概令世人铭记。

2014年9月1日,民政部公布第一批著名抗日英烈和英雄群体名录,在抗战中牺牲的饶国华、王铭章、李家钰等四川籍将士名列其中。本集通过史籍记载、抗战文物与烈士亲属的回忆,展现川籍抗战英烈用鲜血和生命谱写的英雄史诗。

摄制组深入成都、自贡、宜宾、泸州、德阳、绵阳、南充、重庆等地,打捞尘封八十余载的烽火记忆,用镜头重燃那段在淬炼中铸就的历史荣光。

在成都的人民公园、努力餐餐馆、新津机场,在自贡燊海井,在泸州蓝田古镇,在宜宾李庄……

一个个抗战遗址都留下了摄制组追寻历史的足迹。他们深入档案馆、查阅数千份历史文献,走访百岁抗战老兵,通过亲历者口述、历史影像修复等多元手法,让沉睡的史料在光影中苏醒。这些散落的历史碎片被精心串联,不仅展现了四川将士在重大战役中的浴血奋战,也呈现了四川作为大后方在兵工生产、粮食筹措、交通建设等方面的卓越贡献,更凸显了全川人民的家国情怀与民族担当。

凸显川人抗战历史价值,铭记不朽功勋

该片以全景式的宏大视角,生动铺展出四川在抗战中那坚如磐石、无可替代的硬核担当。350万四川将士义无反顾奔赴前线,在一次次重大战役中浴血奋战,用血肉之躯筑起“无川不成军”的巍峨丰碑,让世界见证了川人的英勇无畏与家国大义。

虽地处大后方,四川以一隅之力,毅然承担起全国约五分之一的抗战经费重任,为前线的烽火连天提供了坚实的物质保障。而在成都,民众更是自发地投身于防空建设,在日军无差别的狂轰滥炸下,坚守着“后方即前线”的战略阵地,用坚韧与担当诠释着对国家和民族的忠诚。

本片通过震撼人心的史实,让“川人从未负国”的历史厚重感直抵人心,让人们深刻铭记川人在抗战中立下的不朽功勋。

紧扣四川抗战红色文化的精神传承,赓续红色血脉

四川不仅是浸润着热血的红色热土,更是红色精神的孕育摇篮。该片以鲜活翔实的史实、生动感人的故事,深入阐释抗战历史中的宝贵经验与伟大精神。拍摄期间,摄制组尤为注重挖掘红色基因的当代回响。始于1937年5月的“努力餐”餐馆,正是四川抗战红色文化精神传承的生动注脚,是流淌在蜀中大地上红色血脉的鲜活载体。“努力餐”之名,字字千钧,道尽“一餐一饭皆为战场,一箸一匙尽显担当”的革命情怀。共产党员车耀先,作为四川抗日救亡运动的领袖,将这家餐馆打造成了抗战时期大后方的特殊“阵地”。不仅是物质上的支援,更是精神上的感召,让抗日救亡的火种在一餐一饭间悄然传递。如今,岁月流转,“努力餐”的烟火气依旧旺盛,而它所孕育的红色精神早已融入四川抗战红色文化的血脉,代代相传。

升华全民族抗战文化记忆,凝聚民族精神力量

该片镜头聚焦充满智慧与力量的文化阵地,巧妙地串联起文化抗战的脉络,升华了全民族的抗战文化记忆。讲述抗战期间“华西五大学”、西南联大等高校与文化机构内迁,无数知识分子和文化名人在敌机轰鸣中坚守书桌,用笔墨与图纸构筑起民族精神防线的故事,凸显了四川作为抗战时期重要文化学术中心的历史地位。

作为长江边的千年古镇,宜宾李庄以“同大迁川,李庄欢迎;一切需要,地方供给”的赤诚,接纳了同济大学、中国营造学社等10余家文化科研机构,成为抗战时期中国学术文化的“避难所”与“根据地”,为中国文化的传承和发展保留了珍贵的火种。这些故事,共同升华了“不屈不挠、共赴国难”的全民族集体记忆。

挖掘四川特有的抗战记忆,展现全民抗战风采

在四川的抗战史诗中,蕴含着许多独特的硬核篇章。当东部沦陷、海盐被日军控制时,自贡的井盐便成了维系国计民生的“白色血液”。1939年至1941年,日军对自贡实施“盐遮断”专项轰炸,妄图切断这一生命线。面对频繁空袭,盐工们白天抢修井灶、加固工棚,夜晚轮流值守提卤机,甚至用身体护住关键设备;从盐商到百姓,全城上下同心守“盐”,共同谱写出“千年盐都”全民抗战的壮烈凯歌。

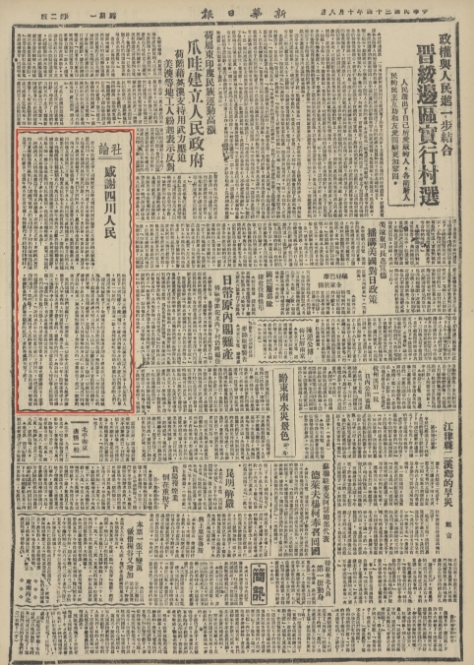

一部纪录片,一段民族魂。《国家记忆》之《四川抗日烽火》不仅是一部记录历史的纪录片,更是一座连接过去与未来的桥梁。《四川抗日烽火》的即将播出,将让更多人读懂四川在抗战中的重大贡献,更让伟大的抗战精神成为照亮未来的精神火炬。正如1945年10月8日《新华日报》社论《感谢四川人民》指出:“四川人民对于正面战场,是尽了最大最重要的责任的,直到抗战终止。”

历史的回响,始终激励着当下的征程。该片将激励着我们在新时代的征程中,铭记历史、缅怀先烈,传承和弘扬伟大的抗战精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!敬请期待!

编辑:胡倩

责任编辑:陈翠

编审:喻佳

81