自贡融媒记者 周馨钰

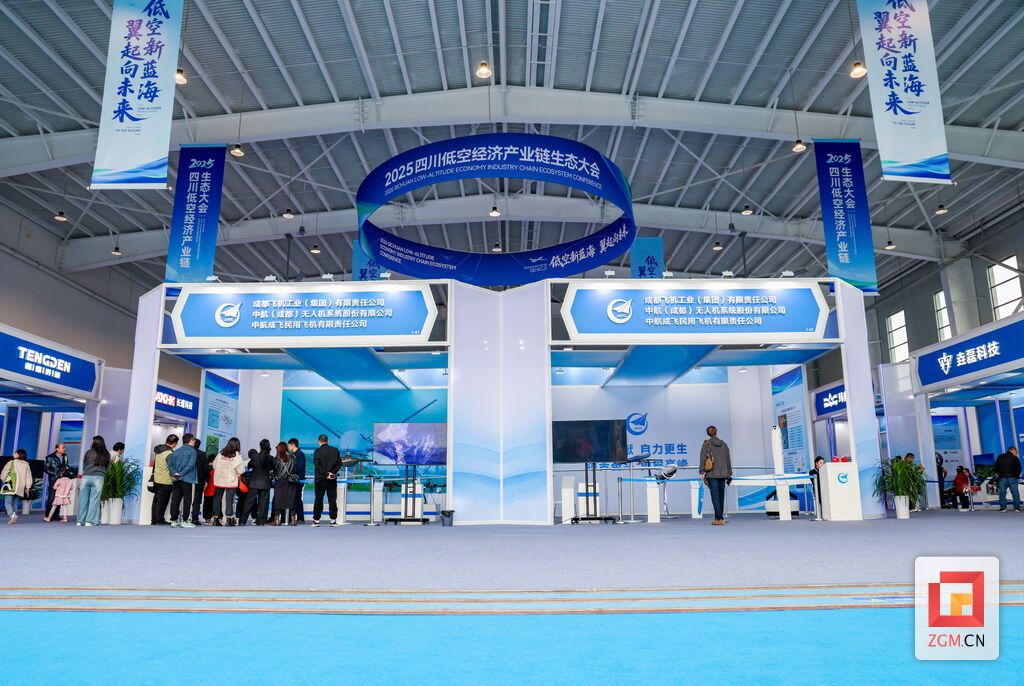

11月13日,2025四川低空经济产业链生态大会在自贡航空产业园举行,吸引全国目光。当与会代表们步入会场时,凤鸣通用机场上动态或静态展示的各式飞行器及飞行场景,折射出这座城市角逐万亿级低空经济赛道的底气。

面对这片新蓝海,自贡凭何抢占先机?答案,写在广阔的天空与坚实的大地上。

自贡的低空经济,凭的是一双得天独厚的“硬核翅膀”——一片放得开、管得好的天空,和享誉全国的“跑道名片”。

作为全省唯一以无人机及通航产业为主导的省级经开区,自贡航空产业园历经十年深耕,建成覆盖“空地管”的全维度基础设施体系。

2019年,自贡抢抓全省低空改革试点机遇,启用“川协5号”空域,面积达1606平方公里,率先在全省探索大型无人机与有人机同场飞行。这片“天空蓝海”如同巨型天然试车场,将低空飞行报备从“程序繁琐、数日审批”优化为“1小时高效审批”,为企业赋予“想飞就飞”的便利条件。

“双机场、双跑道”配置全国罕见。A1类凤鸣通用机场1200米跑道满足中小型无人机及通航飞行器起降,B类兰田机场2500米跑道可承接大型无人机试飞及通用航空作业,两座机场导航台、气象观测等配套设施完备,专业技术人才齐全,一短一长两条跑道,构成国内综合保障条件最优的通用机场集群之一。截至目前,累计安全保障各类航空器飞行25万余架次、13万余小时,年均作业量稳居全国通航机场前列。

空管领域的智慧融合更显创新突破。全国首个有人机无人机融合运行程序在此诞生,5G-A技术织就“天罗地网”般的监管体系,构建起高空与低空、有人与无人驾驶、运营与监管一体化的飞行保障网络,让“天空交通”各行其道、忙而有序。

如果说基础设施是“翅膀”,完整的产业链便是自贡低空经济的“骨架”与“血肉”。“在自贡,从一个航空标准件的制作到整机试飞交付,足不出园就能完成。”大会现场,沃兰特负责人的发言,道出了当地产业链布局的核心优势。

优越的产业基础吸引了“凤凰”来栖,中航无人机、腾盾科创、中电科特飞等一批链主企业相继入驻,不仅带来可观产值,更释放出强大的产业集聚效应。

走进园区,清晰的产业链脉络跃然眼前:上游,复合材料机体制造、航空标准件生产企业扎堆布局,为整机制造提供核心配套;中游,“翼龙”“双尾蝎”“翔翼”等大中型无人机实现本地化生产,国内市场占有率位居前列,刚获颁适航证的“小鹰-700”通用飞机,其气动布局、结构设计等关键环节均由园区企业协同完成;下游,飞行教育、维修培训、航空服务保障等业态同步完善,构建起“研发—制造—场景应用”的全流程产业闭环。

36亿元规模的低空产业基金,成为产业链延伸的“助推器”。通过“以投带引”模式,园区前瞻布局eVTOL、无人机反制等未来新赛道,沃兰特、空御科技、融鼎岳等前沿企业相继落地,抢占城市空中交通、立体防御等产业高地。如今,园区已形成链式生产制造、规模应用示范、系统服务保障的战略性新兴产业集群,成为全省低空经济重点产业链主要承载地。

这座“低空之城”正以强大的“链”式反应,将人才、技术、资本紧密联结,形成能自我造血、持续扩张的产业引力场。

所有的制造与设施,最终价值都要通过应用场景来体现。自贡的低空应用,已从“盆景”变“风景”,从“试验田”走向“应用场”。

大会现场播放的短片中,一幕幕真实场景直观展现了低空经济的应用价值:甘肃积石山地震中,自贡造无人机空投1.2吨救援物资,落点精度控制在百米之内;雅江森林火灾现场,“双尾蝎”无人机持续火情侦察;城市上空,26条低空物流航线常态化运营,让自贡成为全国首个低空医疗物流网络全覆盖城市……从应急救援到城市治理,从低空文旅到支线物流,自贡已拓展出30余项低空应用场景。

目前,园区已建成国家级无人机气象观测基地、航空应急救援基地,开通青城山至凤鸣机场的“低空文旅+物流”航线,让低空经济切实惠及民生。低空经济不是概念,而是实打实的新质生产力,数据印证着产业吸引力:2015年园区成立时仅2万平方米厂房,如今建成厂房已达22万平方米,十年间规模实现快速增长。

当老工业城市的机械臂与无人机桨叶同频转动,千年盐都自贡正因“天空红利”焕发新生,在低空经济的蓝海中振翅高飞。

编辑:余耀

责任编辑:陈继东

编审:吴山冠

1