清晨六点半,刚退休的教师邓老师和她的老姐妹们准时在沿滩新城的龙湖公园入口处汇合。晨曦微露,她们沿着崭新的塑胶步道快走,身旁是粼粼湖光和摇曳的芦苇。“以前想散步都得去市里的公园,挤得很。现在好了,家门口就有这么大的公园,空气好,环境美,我们这帮老姐妹天天都来。”邓老师的话语里,满是惬意。

这种“家门口的惬意”,正是沿滩新城近年来聚力品质城镇建设,给数万居民生活带来的最直观改变。这个曾以“盐”闻名的老工业区属地,正褪去旧裳,以一场“绣花功夫”式的城市更新,悄然实现从“镇”到“城”的能级跃升,书写着接地气、有温度的城镇发展新篇章。

“补短板”先行,夯实宜居根基

“新城建设,不能只看盖了多少新楼,更要看补齐了多少老城区缺失的功能。”规建办负责人在接受记者采访时,开门见山地指出了工作的出发点。

过去,沿滩老城区基础设施滞后、公共服务缺失是居民反映最集中的问题。新城建设伊始,没有盲目追求“高大上”的形象工程,而是将资金和精力优先投入到“里子”工程。

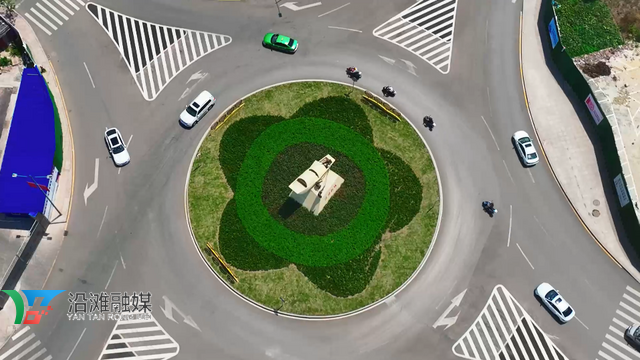

路网是骨架,我们先打通‘断头路’,拓宽‘瓶颈路’。规建办负责人指着规划图介绍,近三年,新城累计新建和改造城市道路超过8公里,形成了“五纵五横”的主干路网体系,有效疏解了老城区的交通压力。同时,全长4公里的地下综合管廊一次性铺设到位,将电力、通信、给排水等管线全部“收入囊中”,避免了今后“马路拉链”的困扰。

在教育医疗方面,短板也在迅速补齐。2020年,占地67亩的龙湖实验学校正式开学,新增学位1620个,解决了辖区内适龄儿童“上学远”的难题。与之毗邻的,是刚刚完成主体结构封顶的区人民医院新城院区。“这个按二甲标准建设的医院投用后,新城居民看大病就不用再往老城区跑了。”负责人介绍到。

“绣花功夫”雕琢,提升生活品质

如果说基础设施是“硬支撑”,那么精细化的城市管理和生态建设则是提升品质的“软实力”。

在龙湖公园,记者遇到了正在巡查的园林工人梁师傅。他负责的片区,每一棵树的修剪、每一片草地的养护都有明确标准。“你看这步道,每天都用小型清扫车清洗,下雨天也不积水、不湿滑。”梁师傅说,这种细节处的用心,让居民们更愿意来、更待得住。

新城城管办负责人的手机里,有一个名为“新城城管执法大队”的工作群。“小到一处暴露垃圾、一个破损井盖,我们通过‘网格员巡查+群众反馈’的方式,基本实现15分钟内响应、半天内处理完毕。”他告诉记者,他们甚至会同商家一起,对店招店牌进行个性化设计指导,让街面既整洁有序,又富有烟火气。

这种“绣花功夫”还体现在对生态空间的极致利用上。除了核心的龙湖公园,新城见缝插针地建设了多个“口袋公园”和社区绿地。在恒大绿洲小区旁的一处“口袋公园”里,孩子们在滑梯上嬉戏,老人们在凉亭下对弈。“这块地以前是个闲置的土坡,现在成了我们每天必来的‘客厅’。”居民黄惠琪笑着说。

产业与人气汇聚,激活城镇“造血”功能

品质提升,最终要服务于人的聚集和产业的发展。沿滩新城没有停留在“睡城”的定位,而是着力培育自身的产业生态。

依托便捷的交通和优美的环境,紧邻龙湖公园的商业街日渐繁荣,咖啡馆、图书馆、特色餐饮一应俱全,成为了年轻人休闲消费和夜间经济的活跃区。

“我们选择落户这里,看重的就是新城的发展潜力和宜居环境,这对吸引和留住人才非常关键。”店主周军说道。

傍晚时分,龙湖公园华灯初上,散步的、跑步的、跳广场舞的市民络绎不绝,孩子们的欢笑声此起彼伏。这片曾经的城郊之地,如今充满了生机与活力。

从泥泞小路到宽阔大道,从设施匮乏到功能完善,从环境杂乱到推窗见绿……沿滩新城的蜕变,没有惊天动地的口号,只有一点一滴的务实改进。它用“补短板”的决心夯实了城镇发展的基础,用“绣花功夫”的精细提升了居民生活的质感,最终汇聚成一股强大的人气和产业向心力。这座正在崛起的品质新城,正以其接地气、有温度的实践,诠释着新时代城镇高质量发展的内涵。(钟子彦 邹秀红)

编辑:胡倩

责任编辑:陈翠

编审:韩钰

0