王长生到各地宣讲。

这是一片在宁静中孕育和谐的土地。110多万各族同胞比邻而居、亲如一家,在彼此的尊重、理解与包容中,凝聚成“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的磅礴力量。

这是一片在团结中生长希望的土地。从昔日“三区三州”深度贫困地区的艰辛跋涉,到今天打造“文旅之州”“有机之州”“清洁能源之州”的奋进征程,甘孜人民对“民族团结是发展之源”这一道理,有着格外深切的体会。

回望甘孜七十五载沧桑巨变,每一步足迹都深深烙刻着各民族交往交流交融的印记。民族团结进步创建,为这片土地注入了由内而外的生机。特别是进入新时代,甘孜州经济社会发展日新月异,各族儿女正以昂扬的姿态投身建设家乡的滚滚热潮,在强国建设、民族复兴的壮阔征程上,稳步向前。

联谊结亲,情谊在走动中升华

民族团结,归根到底是人与人的团结,是心与心的交融。甘孜州创新实践的“干部联户+石榴籽工作室”机制,如同一条条坚韧的“红纽带”,将干部与群众、不同民族的家庭紧密相连,让民族团结从文件走向现实,从口号化为真情。

椒子坪村的“石榴籽工作室”,志愿者陈黔正忙着给当地群众解释最新惠民政策。

在泸定县得妥镇椒子坪村,彝族群众倪万贵和藏族干部张锐斌“结亲”的故事,已成为当地的美谈。一声自然而亲切的“亲家”,道出了超越血缘的深情。张锐斌作为得妥镇党委副书记,在“民族团结进家庭”实践中与倪万贵家结对联谊。他没有惊天动地的壮举,有的只是点滴间的关怀:宣传惠民政策,联系畜牧兽医专家指导养殖防疫,帮忙申请产业补助……“就是些力所能及的小事。”张锐斌朴实地说。

然而,正是这些“小事”,让倪万贵一家感受到了实实在在的温暖。“家里有什么困难我们首先想到的就是他。”倪万贵感慨,如今两家常来常往,过彝族年、火把节、藏历新年都会互相邀请,“大家你来我往的,就跟我们自家人一样的。”这种基于日常走动和真诚帮扶建立起来的情感,比任何说教都更有力量。

如果说张锐斌和倪万贵的故事是“走出来的亲情”,那么九龙县的退休文化干部王长生,则让这份团结的种子在文化土壤中生根开花。

王长生在宣讲活动现场宣讲。

王长生有个更广为人知的名字——“王老表”。他自身的家庭,就是民族团结最生动的范本:一个由藏、汉、彝三个民族组成的和谐大家庭。他将“家和万事兴”的切身感悟,酿成了数百场深入基层的宣讲。

在寺庙、在乡村、在校园,他不用讲稿,而是用自创的诗歌、快板和脱口秀,将“爱国、守法、感恩、团结”的大道理,化为百姓听得懂、喜欢听的乡音俚语。他负责的民族团结进步教育基地,已接待超过5000人次。在这里,人们在观展、听课、欣赏文艺作品的轻松互动中,完成了对中华民族共同体意识的深层认同。

“荣誉是肯定,更是期望和鞭策。”“王老表”依然激情满怀地奔走在一线,用他特有的方式,讲述着“一家亲”的动人故事。

倪万贵与张锐斌的“亲戚”情,王长生家庭的“融合”范本,是甘孜州6.5万名公职人员联谊26万余户家庭生动实践的缩影。这套“1+2+N”的干部联户机制,编织了一张覆盖全域的民族团结网络,让干部走下去,把群众请进来,

在嘘寒问暖、家长里短中,凝聚了民心,汇聚了力量。截至目前,全州通过此机制累计收集困难诉求3.8万余件,解决3.7万余件,民族团结的根基在一次次真诚的互动中愈加深厚。

互嵌共融,和谐在社区中生长

社区是社会的细胞,也是各民族交往交流交融的重要平台。在典型的多民族聚居社区——康定市炉城街道光明社区,民族团结不是抽象的概念,而是体现在邻里互助的点点滴滴,浸润在社区服务的方方面面。

“我们社区的辖区内有38家省、州、市属企事业单位,428家商户,1座藏传佛教寺庙,1座基督教堂,常住居民分属汉、藏、彝、回、羌等多个民族……”社区党委副书记陈曾对情况如数家珍。在这个拥有3390户、5751人的大家庭里,如何让各族群众安心共居、和谐共融?社区探索出了一套“共学、共居、共建”的治理模式。

光明社区黄金周旅游保障服务。

社区党支部坚持打造“学习型社区”,利用“道德讲堂”“居民学校”和线上线下双平台,大力宣传党的民族政策。在情歌广场,社区志愿者们定期开展宣传;在传统节日,各族群众一起跳锅庄、做手工,在欢声笑语中增进“五个认同”。

社区网格化工作中心将辖区划分为10个网格,建立“一户一档案”,实现精细化管理。依托党群服务中心,打造“妇女儿童之家”“调解室”等活动场所,健全“一窗式受理、全科式服务”新模式。针对多民族语言特点,社区设立双语服务岗,让服务更精准、更暖心。整合辖区资源,建立了由“民间组织+社区志愿者+在职党员+退役军人”组成的联动志愿服务体系,其中老兵志愿服务队在旅游高峰期开展流动服务,成为一道亮丽风景。

面对老城区“三多三难”问题,社区构建“社区党支部—网格党小组—网格员—楼栋党员户”四级联动治理体系,设立128名“楼栋红管家”,直接参与基层治理。

光明社区与共建共创单位慰问老党员。

这种精细化治理带来的获得感,商户吴杰感触颇深。他从眉山来康定经营小店已有数年,谈到这些年的经历,他由衷说道:“这里各族邻里亲切友善,社区工作人员更是对我们这些外来商户关怀备至,常会上门走访,主动询问有无困难需要协调。每逢传统佳节,还会邀请我们一起包粽子、做月饼、跳锅庄……点点滴滴,都让人真切感受到‘此心安处是吾乡’的温暖。”

从各族群众共度传统佳节,到老兵志愿服务队的热心奉献,再到各族楼栋长协力管理小区,生动诠释了“你中有我、我中有你”的相互嵌入式社区环境的真正内涵。在这里,民族团结融入了烟火日常,化为了居民脸上安详的笑容和彼此间真诚的问候。

产业共兴,富足在发展中共享

发展是解决民族地区各种问题的总钥匙,产业则是促进民族团结、实现共同富裕的重要引擎。甘孜州将产业帮扶作为铸牢中华民族共同体意识的重要抓手,让各族群众在共同奋斗中共享发展成果,结成了更加牢固的经济共同体和利益共同体。

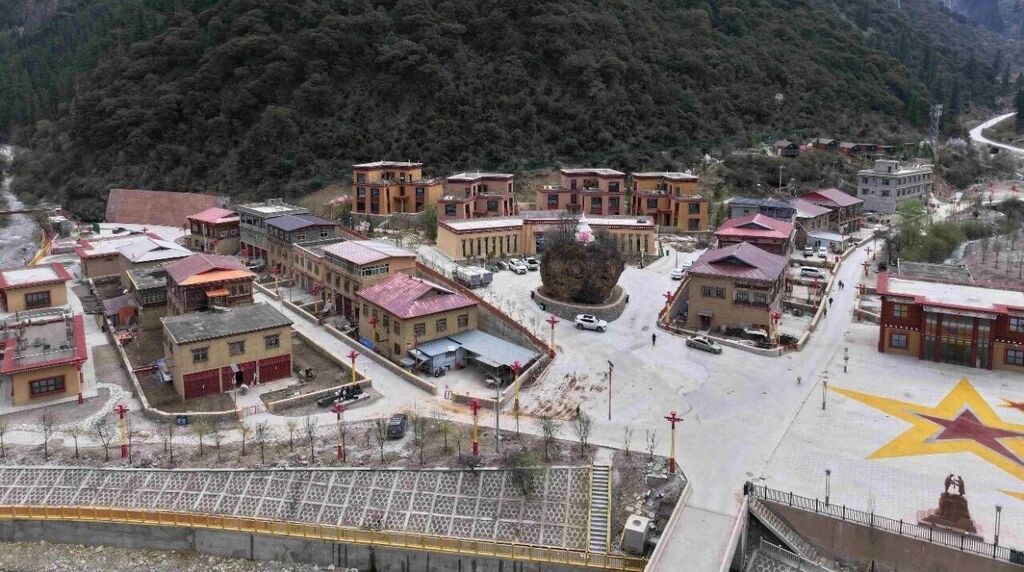

白玉县沙马乡德西村。

白玉县沙马乡德西村,一个典型的易地搬迁集中安置点。过去,村民们守着丰富的林下资源,却难以摆脱“靠天吃饭”的困境。转机,始于一栋两层高综合楼的拔地而起。

“我们争取到290万元民族地区开发资金,村民自筹110万元,建起了这个菌类加工厂和销售超市,”村支书多呷介绍道。烘干房、急冻库、冷藏库……现代化设备一应俱全。项目建设期间,就为当地群众提供了150余人次的就近务工机会。

但德西村的眼光更为长远。他们创新性地引入了“龙头企业+集体经济”的合作机制,与州内知名的乡城通美食品有限责任公司共同成立公司,创建了“沙马甄选”品牌。

“公司派技术员常住村里指导,我们既卖野生菌增收,又学技术领工资,年底还有集体经济分红,收入从‘一变三’!”正在操作烘干设备的藏族姑娘格格,脸上洋溢着对未来的憧憬。

这套创新的利益联结机制,正释放出强大的裂变效应。截至目前,村集体经济收购野生菌已超28万元,发放劳务工资3.2万元,累计带动就业300余人次,更关键的是,像格格一样,有20余名村民系统掌握了菌类加工技术,为产业的可持续发展埋下了种子。

在泸定县兴隆镇瓦斯村,产业联心的故事同样精彩。这里摒弃了“单打一”模式,编织了一张多元化的共富产业网。

兴隆镇瓦斯村海子湖生态旅游项目。

由成都小迷椒农业公司建成的玉珍兔养殖繁育基地,形成了“企业供兔、农户养殖、保底收购”的闭环。在这里,汉族养殖户带来的先进经验与藏族同胞的传统智慧相互交融;党员骨干主动与脱贫户结对帮扶,“订单农业”成了实实在在的“幸福产业”。截至目前,已累计出栏兔崽6万余只,售卖金额达24万余元。

此外,该村还积极整合多方资源,推动产业多元化发展:引进泸定县川际生态农业公司,打造了320余亩果蔬套种基地;携手林发投公司开发了170余亩万寿菊种植基地;同时,村集体自主运营了独具特色的海子湖生态旅游项目,共同编织了一张优势互补、协同发展的产业网。村民任启才高兴的告诉记者:“农忙时可以在基地务农,旅游旺季就去游船接待游客,一年四季都能在家门口挣到钱,日子越过越红火。”

产业融合发展的成果,最终化为了村民手中沉甸甸的获得感、幸福感。2024年7月,284户各族群众共享了15万元的集体经济收益分红。“共同富裕”从一个美好愿景,照进了瓦斯村的现实,也让它成功跻身宜居宜业和美乡村示范村之列。

德西村村民就近务工。

从德西村的“黄金伞”到瓦斯村的“共富网”,这些生动实践清晰地表明:当发展成果能够公平地惠及每一位民族同胞,当大家在同一条产业链上分工协作、利益共享,民族团结便拥有了最坚实、最持久的物质基础与精神纽带。

据了解,甘孜州正持续聚焦特色产业,打造文旅、农旅、牧旅融合品牌。全州已先后投入产业帮扶资金2835万元,累计发展家庭农场3522家,建立村级集体经济组织2181个,组建农民合作社4025家,带动7392人实现就地就业。

贡嘎山下,团结之歌随着产业发展的脉搏悠扬嘹亮;两江一河,共同奋斗的浪潮正载着各族儿女的梦想奔涌向前。从德西村、瓦斯村产业基地里的汗水与欢笑,到全州上下一个个鲜活的共富实践……甘孜州正用行动生动诠释着“铸牢中华民族共同体意识”的深刻内涵,在高原上谱写着产业共兴、民族团结合奏的新乐章。

编辑:陈翠

责任编辑:余凤

编审:韩钰

0