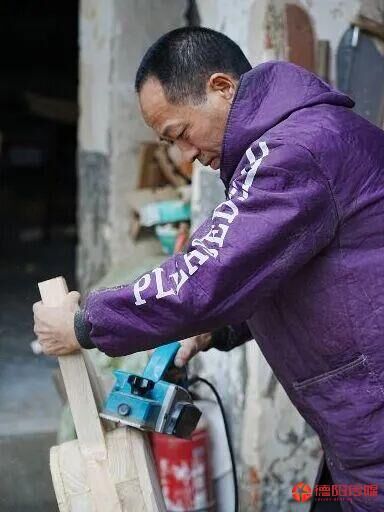

在什邡市马祖镇的一间堆满木材与半成品乐器的作坊里,55岁的谭金贵俯身于一台尚未完工的箜篌前,手中的刨子在楠木上游走,刨花如雪片般落下。空气中弥漫着楠木的清香和油漆的微涩,他沉浸其中,仿佛与手中这件穿越千年的乐器对话。

从16岁学木工到如今年过半百,谭金贵用39年时光,做了一件在外人看来“近乎偏执”的事——让失传数百年的盛唐之音“箜篌”重响人间。

敦煌壁画中的“惊鸿一瞥”

箜篌,这件曾在汉唐宫廷乐舞中熠熠生辉的弹拨乐器,被誉为“昆山玉碎凤凰叫”的天籁之音。敦煌壁画中,它被飞天乐伎轻揽怀中,弦动如流水;唐诗宋词里,它是李贺笔下“二十三丝动紫皇”的仙乐。然而明代以后,箜篌逐渐湮灭于历史长河,仅存于文献与壁画上的模糊轮廓。

什邡箜篌制作技艺的传承脉络,可追溯至谭金贵的祖父谭书根。上世纪初,谭书根在甘肃敦煌莫高窟从事木制工艺品的制作与修缮,家学浸染之下,谭金贵自幼便跟随祖父与父亲学习木工技艺。“第一次见到箜篌,是在一本敦煌画册里。”谭金贵回忆道,“当时觉得这乐器太美了,声音也该是顶好的。”而就是这次邂逅,竟成了他半生执念的起点。

没有实物参考,没有图纸传承,复原之路如同盲人摸象。谭金贵查遍了各类古籍资料,试用了各种木材,也找遍了五金厂家。然而,从还原形制到能发音的乐器,这条路,谭金贵走得很崎岖……

报废三百多台 只为最大程度复原

箜篌制作是一门极其精密的技艺。整台乐器由500余个零件构成,需要通过粘接、拼装、榫卯、蒙皮等十多项不同工艺方能完成。每一个环节都考验着制作者的耐心与智慧。

选材是首道难关。谭金贵经过无数次试验,才找到最佳的木料搭配方案:框架选用密度高、不易变形的楠木,以抵御四川潮湿气候;音板采用共鸣出色的桐木,确保音色纯净;琴头使用质地坚硬、久用不打滑的枫木;琴码则选用传导性佳的红木,让发音更加清亮。每一种木材的选择,都要同时满足力学强度与声学品质的双重要求。

结构设计更是复原路上的最大挑战。“最难的是音板。”谭金贵指着箜篌的共鸣箱解释道,“高音区厚度要精确控制在1.6厘米,低音区却需要5厘米。”这些如今看似简单的数据背后,是堆积如山的失败作品——为了打造出一台合格的箜篌,他先后报废了三百多台试验品。

即便木工环节完美收官,后续工序依然考验着匠人的定力。刮灰、喷漆、打磨需要反复多次,每一遍都要等待24小时阴干;随后安装特制五金件、挂弦、调音,每一步都关乎最终音色。“慢,才能出细活。”谭金贵深有感触地说。从选料到成品,数十道工序他都亲力亲为,用极致耐心将每个细节做到完美。

以“一根筋”磨出动人绝响

谈及对制作箜篌的执着,谭金贵笑着摇头:“他们都叫我‘谭疯子’。”语气里带着几分无奈,也藏着几分坚定。最初的那几年,是他最艰难的岁月——家人不理解他为何放弃收入稳定的装修业务,邻居们笑他“想靠木头变凤凰”。合作多年的木工团队相继离开,妻子不得不凌晨起床制作米粉补贴家用。“她总问我:‘你去搞装修,一天能挣几百,做这个到底图啥?’”

然而,谭金贵始终放不下心中的执念。每天清晨五点,他帮妻子出摊卖米粉;收摊后,便一头扎进工作室,对着图纸反复调整榫卯结构,在木屑飞扬中一待就是10个小时。“投入进去后,便不觉得累……”这位性格内向的匠人,用最朴素的行动诠释着“一根筋”的坚守——不说漂亮话,只做实在事。

当根据壁画资料成功还原箜篌形制后,新的难题接踵而至。“光看不能弹有啥用?”在谭金贵看来,箜篌不应该只是博物馆里的陈列品,而应该成为能够发声、能够演奏的活态传承之器。为此,他专门向同为拨弦乐器的古筝老师请教琴弦知识,了解演奏者的实际需求。为了定制专用的五金件,他跑遍全国多家五金厂,却屡屡因“工艺太复杂”“市场需求量少”被拒之门外。

功夫不负有心人。当第一台能够完美发声的箜篌摆在面前时,谭金贵抚摸着琴身,笑而不语——那一刻,所有的坚持都有了答案。

他的脚步并未停歇。对谭金贵而言,每一台箜篌都是新的起点,每一次制作都是与千年文明的对话。在这条较少人同行的路上,他依然选择用最笨的功夫,磨出最清亮的绝响。

在传承创新中延续千年清音

在那间飘散着楠木清香的老作坊里,谭金贵的手指轻轻抚过新完成的箜篌琴弦。刹那间,清越的泛音如珠玉落盘,在斑驳的墙间回荡,恍若穿越千年的时光隧道,让人听见了李白笔下“胡琴绿腰鼓,吴歆紫檀槽”的盛唐华章。

抱着“箜篌是弹的,不是看的”这一朴素信念,谭金贵在复原古法的同时,开启了一条大胆的创新之路。

他将早年制作大鼓时积累的羊皮处理经验,创造性地运用于箜篌制作。经过反复试验,发现羊皮鼓面能带来更为圆润、深沉的音色,这一发现成为他对传统箜篌制作技艺的重要突破。如今,他的工作室同时提供木质和羊皮两种材质的箜篌,满足不同演奏者的偏好。

更大的创新在于机械结构的突破。传统箜篌转调需要重新调弦,极为不便。谭金贵潜心钻研,成功攻克了变调踏板的技术难关。“现代箜篌踩踏板就能完成转调,”他掀开琴箱底板,展示着内部精巧的杠杆式变调机构,“这不仅保留了古韵,更适应了现代演奏的需求。”

如今,他的工作室已发展出多款原创箜篌设计,涵盖从古制15弦、24弦到现代23弦、36弦、38弦的完整体系,并成功申请多项外观专利。更令人欣喜的是,县级非遗认证也已通过初审。

在追求音质完美的同时,谭金贵同样注重乐器的艺术美感。他特意聘请绵竹一位画师为琴身手工绘制敦煌飞天纹样,尽管每幅彩绘需耗时多日,但他坚信:“笔触的灵气是机器给不了的。”这种对细节的执着赢得了市场的认可——一位箜篌老师在试弹后惊叹:“这音色竟如此悦耳!”渐渐地,谭金贵制作的箜篌在民乐圈传开。

然而,让绝响重生只是第一步,如何让这千年雅乐在当代土壤中重新扎根,成为谭金贵新的使命。他的目光越过作坊,望向更远的地方:“我计划借助非遗身份推动箜篌进校园。孩子们要是从小就能摸到、听到这些古老乐器,怎么会觉得传统文化遥不可及?”

传承的路上,最让他欣慰的是家人的支持。三十岁的儿子谭程毅然放弃计算机专业的工作,回到这座小城继承父业。“他负责网络推广,我专注制作。”父子二人的默契配合,让传统手艺与现代营销找到了最佳结合点。更令人惊喜的是,年幼的孙女谭婉妍也开始学习箜篌,稚嫩的手指在琴弦上摸索,仿佛在续写一首跨越三代人的传承之歌。

尽管如此,传承之路依然任重道远。在全德阳,能教授箜篌的老师屈指可数,能制作箜篌的人更为稀少,古老的技艺面临着后继无人的隐忧。谭金贵对此保持着开放而豁达的心态:“如果有人想学,我一定会倾囊相授。”他的作坊大门永远向有志于此的年轻人敞开,他坚信:“只要种子播下去,总有一天会发芽。”

工作室内,谭金贵一边雕琢木材,一边听着“箜篌造型”的音箱流淌出的音乐。他说,闲暇时自己会制作一些箜篌摆件,未来还计划开发更多文创产品,让千年箜篌以更亲切的方式走进现代生活。

夕阳透过作坊的大门,在谭金贵泛白的鬓角镀上金边。39年,足以改变很多,但他的眼中依旧闪烁着对这门技艺的热爱。当被问及是否会一直做下去时,谭金贵握紧刻刀笑道:“只要手还稳,就要做到做不动那天。箜篌活了千年,不能断在我们这代人手里。”在他手中,古老的箜篌正以全新的姿态,在当代奏响悠扬的千年清音。

编辑:金艳

责任编辑:余凤

编审:韩钰

0