【人物简介】

何舜平,男,1962年12月出生,四川泸州人,中国科学院院士,国家杰出青年科学基金获得者,中国科学院水生生物研究所研究员,中国科学院水生生物标本馆馆长,中国科学院水生生物多样性与保护重点实验室主任、鱼类系统发育与生物地理学学科组责任研究员。

● 1979年9月至1983年6月就读于西南师范学院(现西南大学)生物系,毕业获学士学位;

● 1985年9月至1988年6月就读于中国科学院水生生物研究所,毕业获硕士学位;

● 1988年7月至2011年7月在中国科学院水生生物研究所从实习研究员升至二级研究员;

● 1993年9月至1997年12月就读于法国国家自然历史博物馆,毕业获博士学位;

● 2004年5月至2004年11月在美国芝加哥大学生态与进化系作高级访问学者;

● 2023年8月入选中国科学院院士增选有效候选人名单;

● 2025年11月当选中国科学院院士。

何舜平长期从事鱼类分类学、生物地理学和进化生物学等研究;2024年12月获何梁何利基金科学与技术进步奖。

中国科学院11月21日公布2025年院士增选结果,生命科学和医学学部榜单中出现泸州籍科学家何舜平的名字,这个消息迅速在酒城引发关注。川江都市报记者通过原泸州市教委主任、原泸州四中校长周胜富,第一时间与身在武汉的何舜平取得联系,向其表达祝贺。

11月23日晚,何舜平院士在武汉的办公室接受了记者连线采访。这位仍在伏案忙碌的新晋中国科学院院士表示:“科研工作,没有上下班的时间。”电话中,何舜平的声音温和而坚定,谈及家乡泸州的街巷、校园与长江、赤水河,言语间满是对故土的牵挂。

据不完全统计,何舜平当选后,泸州籍两院院士数量已增至6人。其余5位分别为:中国工程院院士张光义(雷达工程专家)、王华明(金属增材制造专家)、张强(药剂学专家)、吴剑旗(雷达领域专家)以及中国科学院院士管晓宏(系统工程学家)。何舜平的入选,也让酒城再度因涌现科研领域的杰出人才受到广泛关注。

江边小巷开启求学岁月

英语启蒙点亮科研之路

1962年12月,何舜平出生在泸州市江阳区中平远路附近一条小巷。父母均是工人,家中经济虽不宽裕,却满是市井烟火气。他记得,自己几岁时,全家迁至廖家花园附近,作为家中长子,照顾两个妹妹的责任让他早早养成了条理清晰、沉稳处事的性格。

1969年9月,何舜平进入离家不远的南门小学就读。这所学校与如今的泸师附小相距不远,当时只有低矮的平房教室,窗户都没有装玻璃。

“泸州的冬天不算特别冷,但风灌进教室,写字的手都会发僵,同学们只能靠跺脚取暖。”何舜平回忆说,学校隔壁就是制线社和印刷厂的车间,上课时,织机的“哐当”声与印刷机的“沙沙”声不绝于耳,同学们在长期适应中练就了专注听课的能力。

尽管学习条件艰苦,何舜平的成绩却始终稳居班级前列。他对两位启蒙老师印象深刻:班主任邓世玉讲授语文时声情并茂;数学教师李老师解题时爱在黑板上画图辅助,“学好数理化,走遍天下都不怕”的教诲,让他铭记至今。

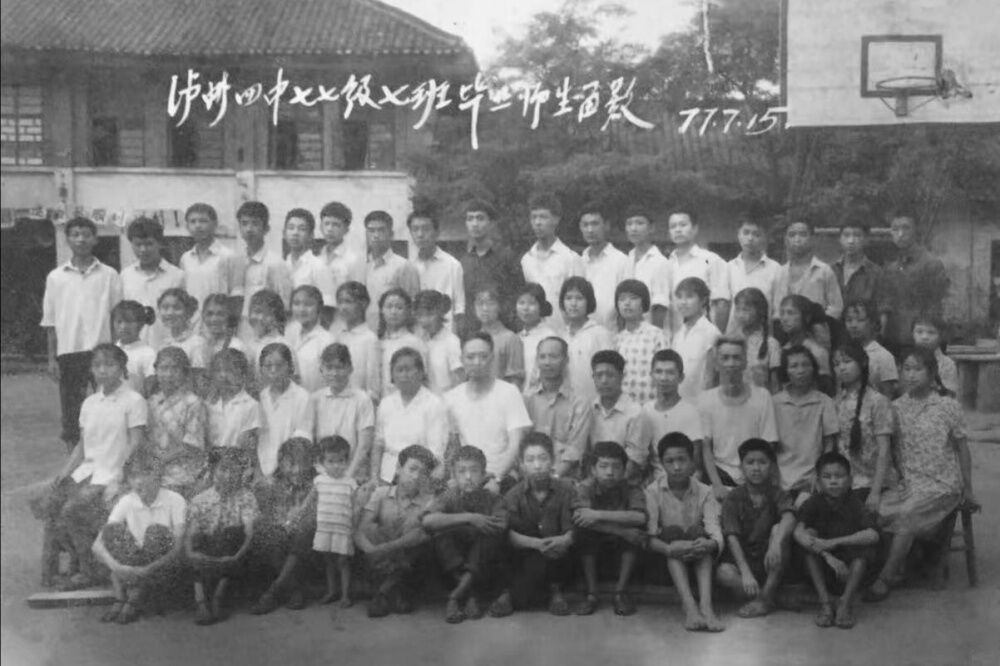

1974年,何舜平以优异成绩考入泸州四中(现泸州一中前身之一),在此度过了5年中学时光。这段求学经历中,英语教师杨老师的教导让他受益终身。

“杨老师曾在英国当翻译,英语发音十分标准。”何舜平说,杨老师的课堂生动鲜活,不仅传授语言知识,还分享国外风土人情,点燃了他对英语的兴趣。凭借出众的记忆力,何舜平每次新课结束后都能熟背教材后的单词表,英语考试屡屡斩获满分,扎实的语言功底也为他日后的科研工作打下了基础。

中学时期的泸州四中,操场开阔,课间操时全校学生整齐列队的场景,成为何舜平记忆中的鲜活片段。每年运动会,师生们会抬着板凳前往忠山下的广场观赛,“我个子小、身体瘦,参与体育运动不多,但总会为同学们呐喊加油。”何舜平回忆道。

从物理到生物的意外转折

大学图书馆里的深耕岁月

1979年,恢复高考后的第三年,“知识改变命运”的热潮席卷泸州。这一年,泸州四中26名学子顺利考入大学,其中理科生20名、文科生6名,何舜平便是理科生中的一员。

不过,何舜平最初报考的是西南师范学院(现西南大学)物理系,却意外被调剂到了生物系。“拿到录取通知书时,我心里有点失落,因为高中根本没开生物课,只在农基课上接触过一点相关知识。”

何舜平至今记得初中农基课上的一个实验:老师用玻璃杯罩住一株盆栽,浇透水后放在阳光下,第二天杯子内壁就凝结出细密的水珠。“老师说,‘这是植物的蒸腾作用,就像人出汗一样’,当时觉得特别神奇,这是我对生物学科的最初印象。”

真正让何舜平迷上生物的,是大学期间一场特殊的讲座。学校邀请刚从国外回来的著名生物学家牛满江教授,在学校大礼堂举办细胞生物学讲座。“礼堂里挤得水泄不通,连过道都站满了人,牛先生一边放幻灯片一边讲课。”何舜平说,虽然很多专业术语当时听不懂,但讲座让他坚信“生物是一门有前景的科学”。

从那以后,何舜平成了学校图书馆的常客。生物类的外文书籍大多厚重且昂贵,学校馆藏有限,他每次最多能借10本,白天上课,晚上就泡在自习室里啃书。“外文书籍里有很多彩色的插图、生物结构图,比课本生动多了。而且我英语基础好,读起来没什么障碍”。

大学四年,何舜平阅读了学校图书馆大量的生物类外文书籍,即便放假回到泸州,也会把书籍背回家继续钻研。扎实的知识积累,让他的专业课成绩始终稳居班级前列,也为日后从事生命科学研究筑牢了根基。

从酒城教师到中国科学院院士

四十载科研与家乡一路相伴

1983年大学毕业后,何舜平被分配回泸州,任职于泸州市长江挖掘机厂子弟校,担任生物教师。“当时子弟校条件有限,我主要负责初、高中生物课教学,偶尔也会顶替外出的英语老师讲课。”何舜平回忆说,厂里常有进口设备的外文资料,自己曾协助翻译,当时还曾萌生过成为专业英语翻译的想法,虽未如愿,但这段经历也让他的语言应用能力得到了进一步提升。

教书育人的时光里,何舜平收获颇丰。“给学生讲课,得把复杂知识转化为通俗表达,这种能力后来用到指导研究生上,特别实用。”何舜平说,这段经历还培养了自己的耐心与沟通能力,为后续科研工作中的团队协作打下了基础。

按照与子弟校的约定,工作两年后,何舜平考取中国科学院水生生物研究所研究生,自此开启长达四十载的科研生涯,与“鱼”结下不解之缘。

四十载科研路,何舜平的足迹西至青藏高原,南达马里亚纳海沟,哪里有鱼类,哪里就有他的身影。而这份对水生生物的执着里,也始终藏着对家乡长江的牵挂。

“我从小在长江边长大,七八岁时在澄溪口码头见过板车上拉着一条特别长的鱼,身上有盔甲般的花纹。”何舜平至今记得儿时初见中华鲟的场景,这份童年记忆,成为他日后关注长江鱼类资源保护的隐秘伏笔。

何舜平所在的中国科学院水生生物研究所,与长江、赤水河及泸州的联系从未中断。多年来,研究所持续深耕长江流域水生生态保护,而泸州作为长江上游重要节点城市,也始终是科研关注的重点区域。

2006年,中国科学院水生生物研究所曹文宣院士提出“长江十年禁渔”设想,何舜平积极参与相关调研与论证工作。如今,“长江十年禁渔”政策已实施多年,泸州段鱼类资源显著恢复,各种鱼类频繁现身江面,成为生态改善的生动注脚。

2017年,赤水河率先实施“十年禁渔”,中国科学院水生生物研究所在此建立重要生态观测基地。通过系统科研与生态修复,团队成功突破长江鲟自然繁殖技术,使赤水河鱼类资源量大幅增长,为长江流域禁渔政策提供了科学范本与实践经验。

“现在长江、赤水河的鱼类资源量比禁渔前增加了一倍多,保护措施已见实效。”何舜平说,离开泸州四十余年,自己的工作却始终绕不开家乡的水与鱼,这种深厚联结让他倍感亲切。

寄语酒城年轻一代:以坚持筑底,以热爱远航

谈及对家乡年轻一代的期许,何舜平语气格外诚恳。结合自身成长经历,他给出了三点真切寄语:“不必过度纠结智商,人和人之间的智商差异其实很小,我小时候并非最聪明的,只是比别人更努力而已;学习要讲究方法,上课认真听讲、课后及时复习,把基础打牢,就像盖房子一样,地基稳固才能建起高楼;还要培养持久的兴趣,我小时候就喜欢读科学书籍,这份兴趣后来变成了一生的追求,有了兴趣支撑,再苦再累也觉得值得。”

何舜平还特别强调教育中正确引导的重要性:“我很庆幸成长路上遇到了邓世玉、杨老师这些好老师,他们不仅传授知识,更教会我做人的道理。再聪慧的人,若没有正确引导,也可能走弯路。”

离开泸州四十载,何舜平对家乡的记忆依旧鲜活。廖家花园附近的小巷、澄溪口长江边的码头、母校的一草一木,都深深印在他的脑海中。“这些年科研繁忙,很少有机会回泸州,但一直通过亲友关注着家乡的变化。”他说,母亲、妹妹等亲人仍在泸州生活,每次通话都会细细询问泸州的发展,“听到家乡发展得越来越好,我打心底里高兴,下次回来一定抽空回母校看看。”

采访接近尾声时已至深夜,何舜平告知记者,自己还要在办公室继续忙碌,“当选院士不是终点,而是新的起点。”

从酒城小巷的少年到长江挖掘机厂子弟校的生物教师,再到中国科学院水生生物研究领域的领军专家,何舜平的人生轨迹,恰如奔腾不息的长江——起点扎根泸州的青石板巷,征途延伸至雪域高原与万米深海,而根脉始终与家乡紧紧相连。

何舜平的故事,也是一份送给家乡青少年的成长馈赠:从泸州出发,亦可抵达世界的每一个角落;以平凡为底色,用坚持与热爱为笔,终将绘就绚丽的人生画卷。而泸州这座浸润着烟火气与人文底蕴的城市,也因这样心怀故土、逐梦前行的游子,更添一份荣光与骄傲。

(本文图片均由受访者提供)

编辑:余凤

责任编辑:陈翠

编审:张宏彦

0